今年是中国戏剧大师汤显祖和英国戏剧大师莎士比亚逝世400周年。广州市委宣传部及广州市文广新局主办“2016汤显祖·莎士比亚广州戏剧文化年”,系列活动将贯穿整年,汤显祖、莎士比亚的多部戏剧作品将与广州观众见面,其中包括“临川四梦”、《威尼斯商人》等经典名剧。由立陶宛OKT剧团演绎的《哈姆雷特》将于3月17日至20日在广东演艺中心大剧院连演五场

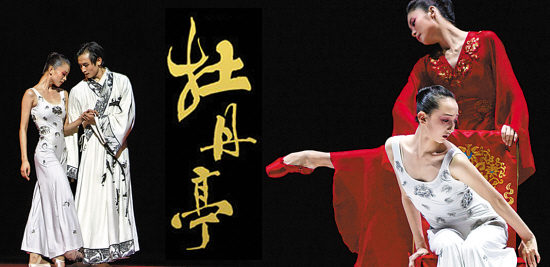

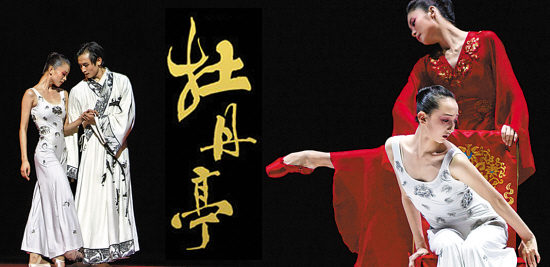

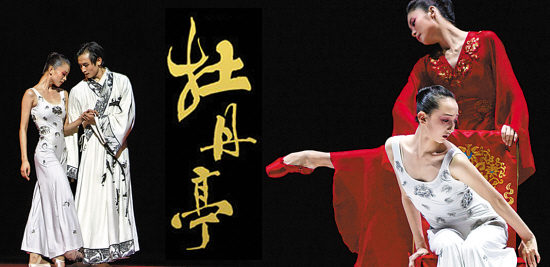

与此同时,各地都在举行各种纪念两位大师的戏剧活动。国家大剧院特别策划“东西对话·戏剧传奇——莎士比亚遇见汤显祖”系列活动,英国皇家莎士比亚剧团带来莎翁名剧《亨利四世》(上下部)和《亨利五世》。江西抚州将在4月组团赴莎翁故乡斯特拉福德镇开展“抚州文化活动周”活动,在莎翁故居花园上演《牡丹亭》。浙江遂昌也与英方合作,举行汤公、莎翁国际学术研讨会,遂昌方将赴莎士比亚故居举办为期半个月的“认识汤显祖”文化艺术展。

深谈

董上德(中山大学中国非物质文化遗产研究中心教授):

《牡丹亭》已经走出国门很多年

汤显祖和莎士比亚的东西“对话”

羊城晚报:今年是汤显祖和莎士比亚逝世400周年,相关的纪念活动陆续展开,您认为这两位戏剧大师,是否存在一些共通之处?

董上德:东方的汤显祖和西方的莎士比亚其实是可以“对话”的,从他们的剧作共同关心人类的情感世界来看,他们的文学表达有相通的地方。尤其是,《牡丹亭》与莎剧中的《罗密欧与朱丽叶》有不可忽视的“可比性”。

从故事题材的层面说,这两个剧本的故事素材都有一个长期流传的过程。罗密欧和朱丽叶的故事,从意大利流传到法国再到英国,有不同文体叙述过这个故事。而《牡丹亭》也是,汤显祖在《题词》里提到,他参考过汉魏六朝小说里的几个还魂故事,《牡丹亭》又称《还魂记》,表明该剧的故事题材与长期流传民间的还魂故事有一定的关联。

从情感表现的层面来说,《罗密欧与朱丽叶》强调相爱双方的奉献精神可以改变很多东西,包括改变家族恩怨。整部剧都在表现“至情可贵”。《牡丹亭》同样大写了“至情可贵”四个字。剧作家开宗明义:“生者可以死,死可以生”,若非如此,“皆非情之至也”。汤显祖非常用心地呈现杜丽娘对“至情”的追求,从生命本体的哲理高度来肯定“至情”具有无可替代的价值。

可这又不是一般的还魂故事,杜丽娘的生命历程和过去的还魂故事的女主角是不一样的。以前的“还魂”,只是一个“死而生”的故事,而且是莫名其妙的“死”,“命中注定”的“生”;而杜丽娘经历的是“生而死,死而生”的曲折过程,“死”是以坚定的追求为“前提”,“生”是为自己的追求而“复活”。

汤显祖的构思很独特。明代话本小说《杜丽娘慕色还魂》,写杜丽娘还有一个弟弟,可汤显祖在剧本里进一步将杜丽娘的生活环境和人际关系做了极度的简化,长到16岁只接触过父亲和老师这两位“老年”异性,从来没有接触过任何意义上的“年轻异性”。可为什么在封闭的空间、简化的人际关系中,杜丽娘还对爱情有这么强烈的追寻?汤显祖是想通过这个故事去表现“至情”是属于生命本源的,它是任何外在力量都不可改变的,任何“屏蔽”都难以奏效。

从剧本的戏剧效果说,《罗密欧与朱丽叶》和《牡丹亭》都有强烈的传奇色彩和“翻转式”的戏剧效果,体现出不同民族的戏剧的某种契合点,体现了不同民族对戏剧本质的认同。戏剧本质往往展现“现实”和“理想”的严重错位。罗密欧与朱丽叶是热恋的情人,但双方家庭却是世仇;杜丽娘对爱情有追求,却在绝对封闭的环境中长大。在某种意义上说,没有“错位”就没有戏剧。

有趣的是,在“梦”的细节上,也有某种“相关性”:莎剧第五幕,罗密欧有句台词,“我梦见我的爱人来看见我死了——奇怪的梦,一个死人也会思想!——她吻着我,把生命吐进了我的嘴唇里,于是我复活了,并且成为一个君王。唉!仅仅是爱的影子,已经给人这样丰富的欢乐,要是占有了爱的本身,那该是多么的甜蜜!”在梦里,可以“体验着”在现实中难以体验到的“甜蜜”,在这个意义上,这和杜丽娘的梦并非没有相似之处。现实没有提供可能性,所以只能在梦里去感受。无论是罗密欧、朱丽叶还是杜丽娘,他们对爱情的执著追求是一样的,这也是莎翁和汤显祖的相通之处。

这两个剧本,在现实描写的层面上,也有某种“对应”关系,即冷酷的现实都是悲酸的。《罗密欧与朱丽叶》在结束时有一句台词:“古往今来多少离合悲欢,谁曾见这样的哀怨辛酸!”《牡丹亭》的前半部分,杜丽娘于八月十五那天离世,后来才回生,其实也是哀怨悲伤的故事。

今年是中国戏剧大师汤显祖和英国戏剧大师莎士比亚逝世400周年。广州市委宣传部及广州市文广新局主办“2016汤显祖·莎士比亚广州戏剧文化年”,系列活动将贯穿整年,汤显祖、莎士比亚的多部戏剧作品将与广州观众见面,其中包括“临川四梦”、《威尼斯商人》等经典名剧。由立陶宛OKT剧团演绎的《哈姆雷特》将于3月17日至20日在广东演艺中心大剧院连演五场

与此同时,各地都在举行各种纪念两位大师的戏剧活动。国家大剧院特别策划“东西对话·戏剧传奇——莎士比亚遇见汤显祖”系列活动,英国皇家莎士比亚剧团带来莎翁名剧《亨利四世》(上下部)和《亨利五世》。江西抚州将在4月组团赴莎翁故乡斯特拉福德镇开展“抚州文化活动周”活动,在莎翁故居花园上演《牡丹亭》。浙江遂昌也与英方合作,举行汤公、莎翁国际学术研讨会,遂昌方将赴莎士比亚故居举办为期半个月的“认识汤显祖”文化艺术展。

深谈

董上德(中山大学中国非物质文化遗产研究中心教授):

《牡丹亭》已经走出国门很多年

汤显祖和莎士比亚的东西“对话”

羊城晚报:今年是汤显祖和莎士比亚逝世400周年,相关的纪念活动陆续展开,您认为这两位戏剧大师,是否存在一些共通之处?

董上德:东方的汤显祖和西方的莎士比亚其实是可以“对话”的,从他们的剧作共同关心人类的情感世界来看,他们的文学表达有相通的地方。尤其是,《牡丹亭》与莎剧中的《罗密欧与朱丽叶》有不可忽视的“可比性”。

从故事题材的层面说,这两个剧本的故事素材都有一个长期流传的过程。罗密欧和朱丽叶的故事,从意大利流传到法国再到英国,有不同文体叙述过这个故事。而《牡丹亭》也是,汤显祖在《题词》里提到,他参考过汉魏六朝小说里的几个还魂故事,《牡丹亭》又称《还魂记》,表明该剧的故事题材与长期流传民间的还魂故事有一定的关联。

从情感表现的层面来说,《罗密欧与朱丽叶》强调相爱双方的奉献精神可以改变很多东西,包括改变家族恩怨。整部剧都在表现“至情可贵”。《牡丹亭》同样大写了“至情可贵”四个字。剧作家开宗明义:“生者可以死,死可以生”,若非如此,“皆非情之至也”。汤显祖非常用心地呈现杜丽娘对“至情”的追求,从生命本体的哲理高度来肯定“至情”具有无可替代的价值。

可这又不是一般的还魂故事,杜丽娘的生命历程和过去的还魂故事的女主角是不一样的。以前的“还魂”,只是一个“死而生”的故事,而且是莫名其妙的“死”,“命中注定”的“生”;而杜丽娘经历的是“生而死,死而生”的曲折过程,“死”是以坚定的追求为“前提”,“生”是为自己的追求而“复活”。

汤显祖的构思很独特。明代话本小说《杜丽娘慕色还魂》,写杜丽娘还有一个弟弟,可汤显祖在剧本里进一步将杜丽娘的生活环境和人际关系做了极度的简化,长到16岁只接触过父亲和老师这两位“老年”异性,从来没有接触过任何意义上的“年轻异性”。可为什么在封闭的空间、简化的人际关系中,杜丽娘还对爱情有这么强烈的追寻?汤显祖是想通过这个故事去表现“至情”是属于生命本源的,它是任何外在力量都不可改变的,任何“屏蔽”都难以奏效。

从剧本的戏剧效果说,《罗密欧与朱丽叶》和《牡丹亭》都有强烈的传奇色彩和“翻转式”的戏剧效果,体现出不同民族的戏剧的某种契合点,体现了不同民族对戏剧本质的认同。戏剧本质往往展现“现实”和“理想”的严重错位。罗密欧与朱丽叶是热恋的情人,但双方家庭却是世仇;杜丽娘对爱情有追求,却在绝对封闭的环境中长大。在某种意义上说,没有“错位”就没有戏剧。

有趣的是,在“梦”的细节上,也有某种“相关性”:莎剧第五幕,罗密欧有句台词,“我梦见我的爱人来看见我死了——奇怪的梦,一个死人也会思想!——她吻着我,把生命吐进了我的嘴唇里,于是我复活了,并且成为一个君王。唉!仅仅是爱的影子,已经给人这样丰富的欢乐,要是占有了爱的本身,那该是多么的甜蜜!”在梦里,可以“体验着”在现实中难以体验到的“甜蜜”,在这个意义上,这和杜丽娘的梦并非没有相似之处。现实没有提供可能性,所以只能在梦里去感受。无论是罗密欧、朱丽叶还是杜丽娘,他们对爱情的执著追求是一样的,这也是莎翁和汤显祖的相通之处。

这两个剧本,在现实描写的层面上,也有某种“对应”关系,即冷酷的现实都是悲酸的。《罗密欧与朱丽叶》在结束时有一句台词:“古往今来多少离合悲欢,谁曾见这样的哀怨辛酸!”《牡丹亭》的前半部分,杜丽娘于八月十五那天离世,后来才回生,其实也是哀怨悲伤的故事。