是政府的 也是民间的

现在老百姓的权利意识很清楚,大家认为既然政府投了钱,是公共资源,那不该收的钱一分也不能收。

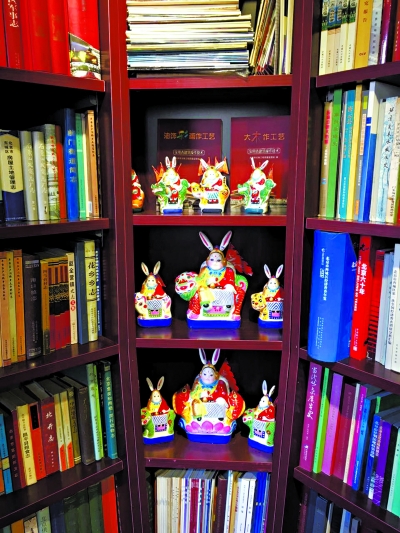

从在白云观北里依水而立,设有图书交换空间的“白云驿站”,到金中都公园里,主打亲子阅读的宣阳驿站“第二书房”;从以艺术和戏剧为主题的繁星戏剧村书吧,到什刹海边,提供四百多册老北京文化和非遗专题文献的皮影文化酒店……继“砖读空间”之后,短短两年间,西城区通过引入社会力量打造出的公共阅读空间已有近二十家,甚至连交行西单支行的大厅都建起了小型公益图书馆,提供五百多种金融类书籍供读者免费取阅。

“这么快的发展,我们都没有料到。”西城区图书馆管理协会会长郭斌说,“而且这完全是个新生事物,怎么发展、怎么扶植都没有先例可循。”甚至“公共阅读空间”的叫法也是后来的总结。

“当时宣阳驿站的‘第二书房’一开放就特别火爆,他们提供的低幼服务很受欢迎。”郭斌曾经数过“书房”门口停的婴儿车,“18辆,成了公园里的一道风景线。”

然而这间极受周边居民欢迎的“书房”也一度激起了人们的质疑。“‘第二书房’起家是在一个高端社区,现在进驻政府提供的空间,要继续发展,经费从哪儿来?政府是不是会像对公共图书馆那样拨经费,都是未知数。他们按之前的特点实行会员制,老百姓又有异议。”郭斌说。和“砖读空间”略有不同,宣阳驿站的“第二书房”由政府打造,再向社会招标,“现在老百姓的权利意识很清楚,大家认为既然政府投了钱,是公共资源,那不该收的钱一分也不能收。”

在这种情况下,“书房”该怎么发展值得探讨与思考。

于是,西图协会召开研讨会把区文化委、科协、科委、社科联和北大学者、专家等,以及“公共阅读空间”的负责人请到一起进行研讨。“文化委的领导来讲政府的发展思路,‘空间’的负责人来说他们需要政府什么样的帮助,社科院的专家给我讲PPP(公私合作)模式……”在政府和社会组织、小微企业之间架了次桥,郭斌体会到了多方交流沟通的重要,一些“公共阅读空间”的负责人会提前跟郭斌打听“这个能跟政府说吗?说了会影响政府对我们的支持吗?”——“他们跟我们交流比直接跟政府沟通放松。”郭斌笑着说,“西城区文化委肩负着对辖区内公共文化服务的责任,为此,西城区文化委专门成立了“书香西城”阅读推广工作办公室。

西城区财政设置了“书香西城”专项经费,政府购买服务有了明确标准:筹建阅读空间的购书经费10万元,“云借阅”电子书刊借阅机购置费4万元,文献年度更新3万元等。

很快,新的合作模式又出现了。

“像‘砖读空间’和‘宣阳驿站’都属于公办民助,即政府筑巢引凤。公共阅读空间性质上属于国有,引入社会力量负责经营和管理;而后来的‘繁星书吧’和什刹海的‘皮影书香酒店’则属于民办公助了。”北京市社科院经济所副所长杨松分析说,“在民营企业中专门辟出一个相对独立的空间,开办成为公共阅读空间,搭载公共阅读的功能。民营企业负责经营,政府提供支持。”

这一次,政府部门的支持,主要通过传统的公共图书馆来实现。