砖读空间、第二书房、书香银行、书香酒店……短短两年,近二十个风格迥异,模式多元的公共阅读空间出现在北京西城。他们犹如一群活泼跳荡的鲶鱼,悄然改变着人们的阅读版图。

万松老人塔的正阳书局

是书店 也是图书馆

院子门口的招牌也是两块:一边写着“正阳书局”,一边写着“北京砖读空间”。

“我们究竟是书店还是图书馆,好多人问过这个问题。”正阳书局的“掌柜”崔勇刚过而立之年,这个身材高大,言谈爽朗的年轻人因为目睹自己生长的老胡同被拆迁, 一头扎进了对老北京的“记忆”收集中——他选择的方式是开一家传承京味儿文化的书店。

“现代化的公共图书馆是西方的产物,在我们借鉴过来之前,书店一直都在兼顾着图书馆的角色。”崔勇解释说:“书店从来不赶看书的客人,甚至还会搬张椅子:‘您坐下看’,‘给您倒杯水’, 书店一直在延续这种传统。”

而现在,搬到万松老人塔的正阳书局更像一间公共图书馆了。在这座以元代古塔为中心的四合院里,读者不仅可以看书、买书,还能借书、看展、听讲座。院子门口的招牌也是两块:一边写着“正阳书局”,一边写着“北京砖读空间”。

写进招牌的“公共”属性,源于万松老人塔这座全国重点保护文物。经过多年修缮的古塔院落,成了西城区文委与社会力量合作打造公共阅读空间的一块试验田。院内绿化、摄像头安装等公共设施的费用由政府部门负担,院内阅览室、展陈室、图书室等主体区域的设计和运营则交给了正阳书局。

这个模式不仅解决了长期困扰民营书店的租金问题,也极大地改善了正阳书局的面貌。“这儿跟我们原来的店相比,一个天上,一个地下。”坐在修葺如明清文人书房般的小院里,崔勇兴奋地说。正阳书局在廊坊二条开了六年的老店因租约到期而关闭,那间只有二十平方米的小书店常常人满为患,“我在里头,外面的读者买书要结账,我出不去,他进不来,只能让大家一个一个把钱传过来。”

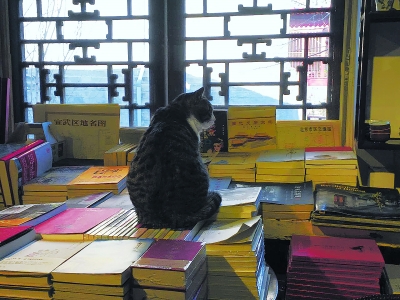

如今,“砖读空间”不仅能把书局存在库里的藏书和资料展示出来,还能在院子里挂起《北京老规矩》的插图展;坐在老式硬木椅上的读者手边一缸游鱼,懒洋洋的花猫蹲在书堆上盯着雕花窗外的蓝天……

上午十点,一位看了十多分钟《北京老规矩》的女读者起身把书放好,走过来跟崔勇打听:“你们这儿晚上几点下班?”

“九点。”

“那我下午再过来看,这书挺好的。”

“成。”

“我还想问问,宣武门那边有什么值得去看看的?”

话匣子一开,崔勇认认真真地跟读者介绍起了达智桥胡同的杨椒山祠和法源寺。有了政府实打实的支持,书局必须为市民提供相应的服务。“政府免了我们的房租,我们必须尽到企业责任。”崔勇说。

于是,“砖读空间”的展陈室、京味书房、北京地方文献资料室均免费向社会开放;持会员卡借书30日内退还“分文不取”;举办公益讲座和展览……书店和图书馆的界限被打破,改变也让崔勇离自己的梦想更近,“我就是想把北京的城市记忆传承下去。”

而在整个西城区打造公共阅读空间的计划中,“砖读空间”只是个开始。