正在北京画院美术馆展出的“咫尺天地——北京画院画家小幅油画展”,这两天吸引了不少艺术爱好者前往观看。有意思的是,不少人竟是冲着一个“小”字而去,画作中很多还不到一尺大小。常常逛画展的人,很容易察觉到国内这两年展场上的“大”画越来越多,尺寸在2米以上的比比皆是。如此看来,“小”画倒也的确更难得一见。

展场里那些“大块头”在视觉冲击力上无疑容易抢占先机,不过,一窝蜂地往“大”里画,就一定更有价值吗?在业内人士看来,抛开重大题材绘画作品,那些“为了大而大”的作品,不乏空洞、粗鄙之作,而其背后则有着隐秘的诉求。

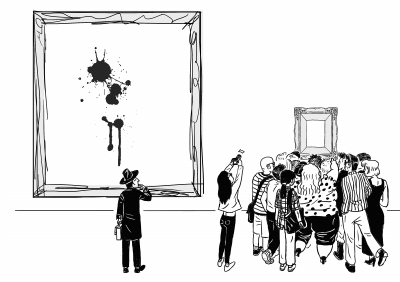

“大作”审美疲劳 漫画/琚理

现象

作品之大,好似舞台布景

业内一般将画幅在六尺以上的作品称为“大”画。现如今,一场展览如果缺了“大块头”,似乎都有些镇不住场。无论是在商业画廊,还是在公共美术馆,人们总能与大体量的画作频频会面。

据中国美术馆原副馆长梁江回忆,一些送到中国美术馆参展的作品,由于尺幅过大,都没办法直立起来,即便倾斜着摆放,还会戳到天花板。在他印象里,有的作品甚至要占用整个集装箱,或者是拆分装箱,等运送到展场后再重新拼接,有的甚至比壁画还大。据梁江介绍,但凡全国大展,组委会都会在尺寸方面出硬规定,对作品尺寸加以限制,否则就失去参评资格。但就是在这种情况下,突破规格的作品依然频频出现。有人笑言,当下市场上流通画作的总面积,要甩出以前所有朝代画作面积之和好几条街。

推出此次“小幅油画展”的北京画院院长王明明认为,一些作品已经大到超过画种所承担的能力。“尺度合适,它是油画;当尺度大到一定程度,它就该叫舞台布景了。国画也一样,画人物,顶多与真人一般大小,再往大了画,就失去以笔墨表达的意义了,难以名状。”在他看来,受展览空间及市场因素的影响,当下不少画家痴迷于作品“气势恢宏”的效果,创作尺幅越来越大,不仅大而无物,还让原本与“大”画并驾齐驱的“小”画备受冷落。不过,他特意强调,重大题材绘画作品不在此类“大”画之列。

对于当下画作贪“大”的现象,艺术评论家邵大箴也很反感。“如果按照当下‘越大越好’的惯例,即便让齐白石、黄宾虹这样的大师参加全国美展,恐怕也只有落选一条路。”在他看来,过于从展场视觉冲击力考虑,已经让艺术失去了最该受关注的审美表达。