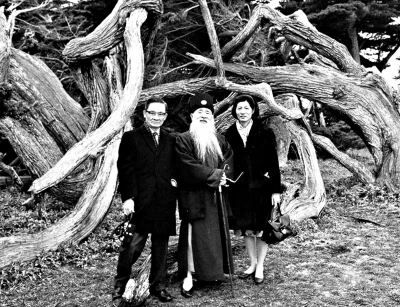

罗寄梅夫妇与张大千在敦煌结下了深厚的友谊

罗寄梅夫妇与张大千在敦煌结下了深厚的友谊

敦煌旧照流失海外

罗寄梅完成拍照后就返回了重庆。不久,抗战胜利,国民党政府迁回南京,罗氏夫妇也到了南京。但时局并不稳定,没过几年,风雨飘摇的国民政府就开始迁往台湾,罗氏夫妇也随之移居台湾。在台北,罗寄梅到了中国文化大学任教,而其夫人则在城里经营一个小小的书店。也许是因为在敦煌的经历使他们难以忘怀,书店取名为“敦煌书局”。上世纪四十年代末,国民党政府迁往台湾,小小一个台湾岛一下子拥入了大量的人口,当时的台湾经济十分困难,为了生计,罗氏夫妇又移居美国。

到美国以后,一个偶然的机会,普林斯顿大学艺术史专家方闻先生得知罗寄梅有一批敦煌石窟的照片,便要求看一看。这一看,使方闻先生十分吃惊,他意识到这是一批极其重要的学术资料。那个时代,中国内地与欧美国家几乎没有交流,欧美学者要到敦煌实地进行考察几乎是不可能的事。这些敦煌石窟的照片就是最直接的敦煌艺术资料,其重要性是不言而喻的。

方闻先生是中国艺术史的专家,他非常清楚敦煌艺术在中国艺术史上的重要地位,同时也看到了这批照片的学术价值,就建议普林斯顿大学买下这批照片。通过他的努力,又得到罗克菲勒三世基金的赞助,1968年,普林斯顿大学购得了罗寄梅在敦煌石窟拍摄的全部照片(但罗氏保留著作权),这些照片就存放在普林斯顿大学的艺术与考古学系,作为师生们教学和研究的参考。此外,学校还聘用了罗夫人在校工作,以整理这批照片。

普林斯顿大学得到敦煌石窟照片的消息不胫而走,引起了学术界相关人员的注意。日本学者秋山光和就专程到普林斯顿大学考察。当他看到这样丰富的照片时,决定为他所在的东京大学也购置一份拷贝,以便日本学者研究。1970-1971年,东京大学文学部在得到了文部省特别研究补助金之后,从罗氏夫妇处购得敦煌照片近2600幅,这批照片现存于东京大学东洋文化研究所。 罗寄梅在敦煌拍摄的近3000张照片,在当时可以说是最丰富最全面的敦煌石窟资料。但遗憾的是,由于各种原因,这批照片没有留在敦煌,没有能在上世纪四十年代以后广大学者们努力研究敦煌石窟之时发挥其应有作用。在后来的半个多世纪的时光里,这些照片虽然在普林斯顿大学校内以及日本受到研究者的重视,但由于始终未能公开出版,还是未能在艺术史界和敦煌学界得到普遍的利用。而且,由于在罗寄梅拍摄照片之时,敦煌石窟的研究尚未展开,洞窟的年代,壁画的内容,绝大部分都未确定。罗寄梅夫妇在拍摄之时,虽然记了笔记,但也仅仅是记下了所在的洞窟和方位。因此,这批多达3000张的照片虽然全部放在普林斯顿大学,但一般的师生面对这些照片,仍然不知为何物。

在美国,较早注意到这批敦煌石窟照片的学术价值的,就是艺术史专家方闻教授,他在有关中国绘画史的论文中引用了这些图片。近年来,方闻先生提出中国艺术史上“汉唐奇迹”的观念,其中很大程度上得益于对敦煌艺术的考察。

方闻先生对世界范围内所存的中国古代绘画作品十分了解,他认为现存的所谓唐代和唐代以前的卷轴画作品,大多存在疑问。而敦煌壁画往往有确定的年代题记,而且大量壁画构成的时代特征,通过考古研究也基本上解决了时代问题。因此,敦煌壁画在中国绘画史研究上的作用是十分重要的。尤其是南北朝至唐代的壁画,正好补充了中国绘画史的不足。有了敦煌石窟艺术,才使我们能够全面了解认识唐代艺术的辉煌,也才使我们真正感受到“汉唐奇迹”的意义。

东京大学教授秋山光和,曾在上世纪七十年代发表文章,指出这批照片的学术价值。他认为罗氏照片的特色,不仅是对敦煌石窟拍摄得较全面,而且对窟内壁画的细部也进行了细致的拍摄,特别是对伯希和的照片有很大的补充。实际上,在中国改革开放之前,国外学者不能到敦煌实地考察,这批照片确实起过重要的参考作用,特别是对于日本学者来说,七十年代到八十年代初的敦煌石窟研究,恐怕除了法国探险家伯希和的图录外,罗氏照片就是最丰富的资料了。