张大千笔下的《飞天》、上世纪80年代动画片《九色鹿》、震惊世界的藏经洞……给出这些提示,你会想到什么?是的,它们全都绕不开敦煌。当下,一场迄今为止最大规模的名家临摹敦煌壁画展在紫禁城太庙艺术馆举行,进行着一场千里之外的“古今对话”。如今,敦煌石壁上的绚丽影像难见真颜,但透过这些艺术大家的临摹之作,你既能看到敦煌壁画最为本真的模样,也能通过不同的临摹版本,体会中国古代艺术与现当代美学发生的奇妙碰撞。

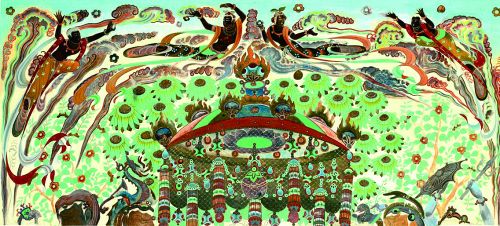

飞天藻井 莫高窟北凉第272窟

《飞天》进化了好几代

敦煌石窟以精美壁画和塑像闻名于世。在经过前秦至元,历代兴建,规模日渐壮大,4.5万平方米的绚丽壁画中,“飞天”以其独特的形象最广泛地被人们铭记,更成为敦煌壁画艺术的专用名词。

飞天并不是一种形态,而是一个名字。大多数人的脑海中,“她”有着嫦娥般婀娜的身姿,飘逸的披帛,假若这般形容深得你心,你就该庆幸人们拥有记住美好事物的能力。因为这个经典形象是《飞天》“进化”得最美的一款。

展览中临摹于莫高窟北凉第272窟的《飞天藻井》可算得上“鼻祖”。与后面几个朝代的进化版不同,此时的“飞天”大多画在窟顶藻井装饰中,头有圆光、脸形椭圆,直鼻大眼,大嘴大耳,梳着圆髻,粗短的身材更是让人大跌眼镜,五官也称不上赏心悦目,白鼻梁、白眼珠不说,还裸着上身。

此后西魏到隋代的80年间,飞天形象“中西合璧”,手中还抱起了各种乐器在空中飞翔,面部刻画也更为细致,眉细疏朗、嘴角上扬,微含笑意,肤色虽已变黑,形象仍十分清晰。

直到唐朝,一千年间敦煌飞天逐步褪去了印度和西域的味道,完成了徐徐飘落、潇洒轻盈的飞行蜕变。唐代是莫高窟大型经变画最多的朝代,窟内的四壁几乎都被大型经变画占领。有的昂首振臂、腾空而上;有的手托花盘,横空飘游。飘曳的衣裙,飞卷的舞带,那种意境贴合李白咏赞仙女诗:“素手把芙蓉,虚步蹑太清。霓裳曳广带,飘浮升天行。”

度过了本土化的成熟期,从五代至元代,飞天形象再无创新,或许是唐代把他们刻画得太过完美,曾经生动活泼的唐代飞天变得匠气十足,画面充满了对称的装饰性,此后飞天逐步衰落。

都督夫人礼佛图 莫高窟盛唐第130窟

盛唐“全家福”大手笔

敦煌45000平方米的壁画大致分为“尊像画”“释迦牟尼故事画”“佛教史迹画”“中国传统神仙画”“经变画”和“供养画”。这其中,“供养画”留下的人物肖像最为丰富,比如一些由家族出资独建的洞窟中,留下的供养人不仅包括主子,连仆人、奴婢尽皆被完美地绘于画中,可谓是大手笔的“全家福”。

临摹自莫高窟盛唐第130窟的《都督夫人礼佛图》成为保存至今最为宏丽的绮罗人物像。画面中,都督夫人雍容华贵,身量超过真人,身后率领二女分别标注了“女十一娘”和“女十三娘”,其后则依次有九名婢女入画。都督夫人身后的画中人物身量递减,显示出一派等级森严的气氛。