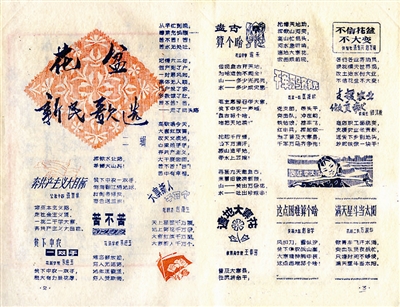

知青时代的油印刊物《烂漫山花》,徐冰负责美工

知青时代的油印刊物《烂漫山花》,徐冰负责美工

访谈

直面过去,看看留下了什么有价值的东西

青阅读:看您回忆在收粮沟的生活,感觉和现在一般的知青回忆很不一样,既不是受难的不堪回首的,也不是悲情的热血的,好像您过得很踏实。您说要记下“有用的部分”,那当时有没有什么让您反感甚至憎恶的东西呢?

徐冰:对农民和农村,没有什么理由去憎恶;如果说是政治运动,现在回想起来,对国家没搞好会有负面的情绪,但当时也没有什么感觉。“文革”时号召大家到农村去,多年来受到的教育让我当时并不觉得这有问题,反而是很愉快地接受了这些,越辛苦越觉得愉快。当时说“读书无用”,我发现自己的无用的知识在这个亲近自然的地方有效地发挥出来,肉体上的辛苦得到了精神补偿,还收获了很多对于人性,对于这个国家的认识。如果让我回忆一生当中有什么阶段是值得的,那么插队三年真的是愉快的。

青阅读:写这段知青生活,您的文章叫《愚昧作为一种养料》,“愚昧”怎样滋养了您?

徐冰:“愚昧”的养分只能是走过那段路回头再汲取。现在回过头去看那段历史,至少我是愚昧的,可是你能把过去经历过的都涂掉,不活了?当然不行,只能直面这些过去,看看有什么有价值的东西藏在你不喜欢的或者讨厌的东西下面。就像今天的中国一样,有些东西我们太讨厌了,但是这下面一定有特殊的价值和有用的东西。不管怎么样,中国是实验性极强的地方,值得艺术家在这里工作,这个地方的特别之处在于它是产生巨大能量的地方。

为人民服务的艺术观念在当代转换了形式

青阅读:在您看来,为什么恰恰是以古元为代表的解放区艺术家能够取得新的艺术形式的革命,成为真正的“先锋”?

徐冰:古元那一代艺术家,很好地处理了艺术和生活现场的关系。我们并不是要重复那个时代的艺术样式,但他们处理艺术和现实关系的经验是可以被位移到今天来的。原来说艺术是现实的缩影,但现在因为科技的原因,世界怎么回事谁也说不清了。艺术发展到今天,“艺术”是什么,成为最不清楚的时代。你越想把艺术做好,越不能把艺术当回事。我的态度是:你生活在哪里,就要面对哪里的问题,有问题就有艺术。我始终认为艺术的深度不是从艺术本身的风格流派之间的比较,或反复改良而获得的,好的艺术家都懂得处理艺术和社会现场之间关系的技术,获取艺术的深度。以前看到当代的好作品,我总觉得如果我的智商再高点就好了,后来发现不是智商的问题。而是你是否有能力把社会能量转移到创作中。这就要求艺术家对人类的命运关注,而不只是关注自己的作品本身。

青阅读:80年代以来,越来越强调艺术家的自我表现,现代艺术更是被老百姓认为“看不懂”,艺术市场也是一个与普通人无关的交易圈子。像古元那代人为大众、为人生、为人民服务的艺术观念,在今天这个社会还有可能实现吗?

徐冰:我认为这种观念被转换成另一种形式。90年代我第一次去香港,发现“艺术为人民”在这里以票房的形式存在了。讨人民喜欢的艺术才能收获票房,他们虽然没有社会主义口号,但真正做到了艺术为普通大众。今天,由于市场化,艺术通过各种各样的渠道和人民发生着关系。虽然我不太喜欢香港巴塞尔艺术节,但是我看到不止所谓有钱人、收藏家、艺术从业者去看展览,搞设计的、媒体人、时尚达人,甚至文艺青年都去看展览——特别是文艺青年,今天去欣赏当代艺术是文艺青年必须要干的事,文艺青年被这种似懂非懂的感觉满足。我会觉得当代艺术其实是通过各个渠道被稀释到生活中。