一个艺术家的四种文字

徐冰广为人知的作品,大多与“文字”有关。将近30年前,他用四年时间刻印了四千来个谁也看不懂的“伪文字”,彻底抽空文字的内容和意义,是为《天书》;1993年起,他开始用中国书法的形式写英文,单词拆分成字母,再组合成汉字的模样,是为《英文方块字》;后来,他用七年时间收集来自现实世界的标识符号,又写了一本没有文字但谁都看得懂的《地书》。《天书》是艺术家打开自我,表达个人对文化的关切;《英文方块字》处于中西文化的中间地带,探索语言文化的冲突与融合;《地书》则面向大众邀请读者打开——请看,艺术其实很浅白。

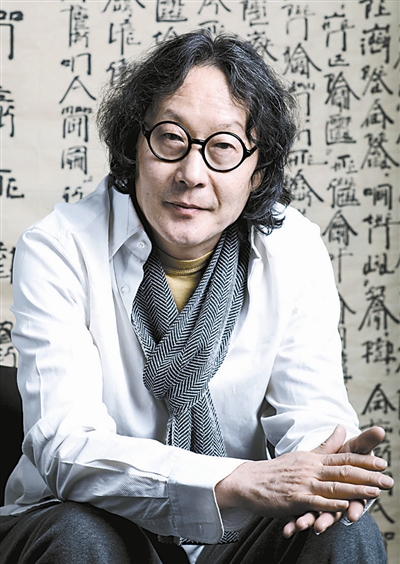

徐冰和他的《英文方块字》

11月,北京连续两周没见到太阳。青阅读记者得知活字文化和中信出版社要出一本徐冰的书,拿到样稿,里面包括十五篇艺术随笔,是徐冰个人经历的思维小史;再加十篇不砸概念,不掉书袋的“创作体会”。徐冰说他的文字是“性命攸关的交代材料体”——要字斟句酌,不浪费每一个字的作用,无心炫耀文采,唯一目的就是把事情原委老实交代清楚。看到这本书以《我的真文字》为名,不禁想,“这也太实诚了”。在徐冰文字的“真”和“伪”之间,有一种直白的敞亮——“真”得带有土地般的诚恳,切中自序里那句话:“抓住仅有的机会,用这支笔让读者相信你。”

于是约定了采访。以为艺术家都住在郊外避世,当徐冰告诉我他在望京的地址时,才意识到这里离他任职的中央美术学院很近。徐冰穿马赛克帆布鞋、牛仔裤、麻质外套,戴着圆眼镜,他邀请我进门,屋里一尘不染,家具密度很低,像是拥挤的望京国里的一处桃花源。“现代人活得那么具体,讨厌长篇大论,写那么长也没人看。咱们就稍微聊聊吧。”但话匣子一打开,时针就显得不再重要了。

徐冰和别人不太一样,和其他艺术家也不一样。在艺术家们普遍秉持高飞高走姿态的环境里,他把很多道理质朴地讲了个清楚,包括他对“土”的感情——从泥土到尘埃,土的颗粒不断变小,而他对个人、对家国,对人类面对的问题的关切与反思却丝毫未变。

收粮沟的“广阔天地”

那段把很多人的青春揉搓出褶皱的“文革”岁月,铺展在徐冰记忆里,却是这位知青对农村“爱情般”的依恋。下乡之前,徐冰在北大的家被笼罩在政治阴云里,“北大子弟的圈子里,没有几个同学的家长是成分没问题的”,他也感受过邻居和父亲的朋友一夜之间态度的转变,“那种冷漠,是比枪林弹雨还要伤人的。”

听到 “知识青年到农村接受贫下中农再教育”的号召,他觉得这是一件颇为浪漫的事,可以不下乡的他,主动选择北京最穷的公社去插队。于是,延庆的收粮沟村成了徐冰真正的“广阔天地”:“到了农村,老乡根本不管你的政治背景,只要你对他们好,努力干活,他们会用仁义和善意对待你。”

这个艺术青年亦在这里大有作为:“越辛苦越觉得愉快,因为来这里就是为了寻找这种辛苦,快乐在于你还能用自己那一点点‘无用的知识’实现自己的价值。”知青发动当地农民一起办一本叫《烂漫山花》的文艺刊物,徐冰负责美工,兼刻蜡纸,他的全部乐趣在于研究字体,他说自己把“一生只能有一段的全神贯注”用在这本油印刊物上。“我对汉字间架结构的经验,是‘文革’里练出来的。”

在这个“生活穷到几乎没有尊严”的地方,在这个浸透着民间智慧与诙谐的村子里,农民待人接物的态度,让他深受触动:“他们可以自嘲,可以化解,你可以在农民身上看到人的本质,和这个国家的本质。”古风犹存的乡村,成了这个艺术青年的活的课堂:他在书记家的柜子上第一次看到“招财进宝”被写成了一个字,“那种震惊是不可能在书本里得到的”,他亲眼见证的红白喜事的规矩也不是任何一本民俗学书籍可以完全概括的。“这些民间艺术中很核心的东西,存在于一个人现实的生活关系中,读书读不来,像是带有鬼气的东西附着在你身上。”徐冰说。

收粮沟的记忆甜如初恋,以至于好长时间,徐冰“每当想到收粮沟村旁那条土路,那些草垛,那个磨盘,心都会跳。”