《桤木王》的主要内容是纳粹政训学校如何从民间吸纳适龄孩童,把他们送入战争绞肉机里,我曾把它看作一部高级的讽刺文学,但其实不是。图尔尼埃的“德意志(第三帝国)情结”是真实存在的,他迷恋德国,从歌德、席勒以及18—19世纪德国浪漫派文学以来所歌颂的东西——德意志的“地之灵”——让他想起来就涕泪滂沱,更何况,他还直观地与德国的精品男人相处一室。

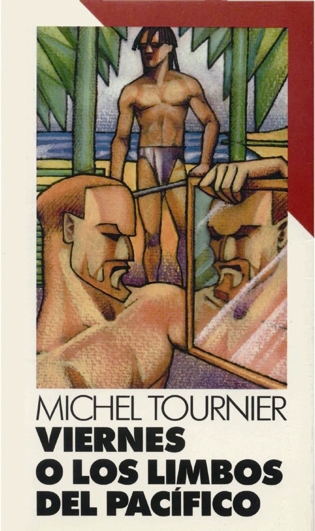

法国每年最重要的文学奖项——龚古尔奖,1970年给了《桤木王》,不仅如此,它还是该奖设立六十多年来,第一次或全票通过的获奖作品。小说涉及到大量与德国有关的专学,例如纹章学、骑士史、普鲁士家族史,如哲学、神话学和基督教圣徒史,还有自然科学如人种学、古人类学、生物学、人体解剖学,甚至粪便学,对德国男性身体之美的描述,说不清里面有几分是讽刺,几分是真情流露。这本书从准备到完成,足足经过了十五年光阴,其间,图尔尼埃完成了《礼拜五,或太平洋上的灵薄狱》,另一部富有神话气息的寓言作品,也斩获了一个重要荣誉:法兰西学院小说大奖。

他因这两部代表作,被文学史家归入“新寓言派”,这一派里的另两人,勒克雷齐奥和帕特里克·莫迪亚诺,都是1940年代生人,比图尔尼埃小了十几二十岁,他们分别于2007年和2014年得到了诺贝尔文学奖,不过,就话题的严肃程度和作品的深度而言,图尔尼埃当在两个晚辈之上。寓言,常常是讲一个没有结局的故事来启人深思,重点是,这思考得不出明确的、唯一或唯二的结论。《桤木王》就是如此,图尔尼埃对第三帝国抱着肯定还是否定的态度,整件事究竟是荒唐透顶还是令人同情,都暧昧不明;作家将故事引入到一个“当代神话”的形态里,超越于总让人纠缠不清的现实之上。

图尔尼埃本人也相当神秘,毕生未婚的他,过着相对遁世的日子。《桤木王》获奖后他就被票选为龚古尔文学奖评审委员会成员,后来玛格丽特·杜拉斯的《情人》一书获奖,就是他力推的。饶是成名,他的第三部长篇小说《杰米尼》,发表时还是遇到了阻力,折腾了很久才出来。这一次的反响也是褒贬不一,图尔尼埃对恋(男)童癖,对(男)双胞胎之间的性关系的反复痴迷,终于让一些人沉不住气了。

图尔尼埃并不是以写小说为第一志业的,他一直把自己看作一个未遂的哲学老师。他学的是最深奥的德国哲学,康德和黑格尔,不过,在把哲学写入小说时,图尔尼埃力求法国式的清明简练。从1970年代末起,他开始创作主要写给青少年的短篇故事,他通过有限的渠道告诉受众,不要把他的作品分成“成人读物”和“儿童读物”,仿佛后者不如前者严肃,后者“弱”于前者似的。一本书如果写得足够好,大人孩子读起来必然一样清晰、一样易懂,只有大人能读下去的小说,肯定不完美。

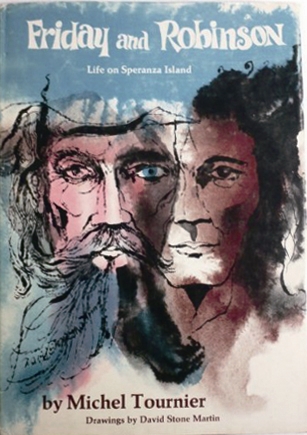

《礼拜五》本来就是对大众经典《鲁宾逊漂流记》的改写,为了适合孩子的口味,图尔尼埃又改了一版。八十年代初,《礼拜五》因为有了图尔尼埃原声朗读音带以及成功改编的舞台剧,在法国和法语国家一直比较畅销。他的短篇故事,虽然好读,但私货是一定要夹带进去的,这“私货”就是哲学。他说,他要是能如愿去当个老师,他不会等孩子达到法律规定学哲学的年龄才开始教他们哲学,他会把年龄往前拉到11岁,那时,孩子们已经可以读他的小说,思索其中的哲学意义了。

他的短篇集《皮埃尔或夜的秘密》,也有中译本。里面的一篇《阿芒蒂娜和两个花园》写一个小女孩,跟着一只小猫,爬上家里的院墙去看外边世界的故事。写得很美,给人以很多幻想,但更像是寓言。从中可以看出图尔尼埃同勒克雷齐奥的区别:虽然都喜欢以孩子为主角,写有超现实气息的故事,勒克雷齐奥往往在简单的故事冲突和纯净得无聊的对话里面打转,图尔尼埃要比他更加“浊世”。他在给孩子写作时,必须用点力气去避开性、金钱、权力等等成人主题(这绝不是他愿意做的事),而故事里的哲学味道,也更接近一个人老了以后才能悟出的禅意。