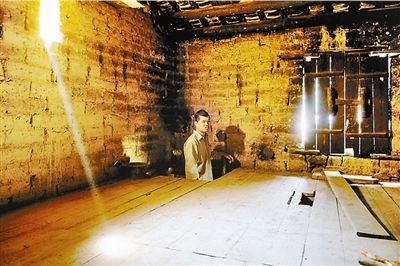

阿贵,33岁,广东肇庆人。他站在晚上睡觉的泥巴房的阁楼楼梯上,旁边是几年前他发病时用火烧过的木板和墙。他十几年前在广州打工,因为工作压力他患上了精神分裂症。

“唯一要做的就是继续拍,怎么拍都可以”

采访过程中,刘禹扬喜欢反过来向我抛问题:“你对那件事有什么建议?”“接下来摄影,你认为撒网式田野调查好还是跟着一个家庭聚焦拍摄好?”他常很认真地沉浸在反复“纠结”的思考里。

进入这一行,主要依靠自己摸索,刘禹扬也遇到了很棒的老师和同行。中国人民大学新闻学院的任悦老师对他影响颇深,算是他入行的领路人,“在这个圈子里,年轻的一代艺术摄影师、策展人、理论研究者等,他们中很多都说自己是任老师带出来的。”

这一路的前行,他感觉总体很顺利、幸运。

我问:“你拍类似精神病患者家庭,起初对方会表现提防的敌意吗?”

他用力摇头:“为什么大家都觉得我一定会遭到敌意呢?我碰到的所有的都非常顺利,可能因为我面善吧。他们只会不知道我的单位,比如之前在腾讯,我说‘我是QQ的、微信的’,他们才懂。”

2015年春运,刘禹扬在广州火车站,给那些返乡的旅客们拍照,然后将照片打印出来,送给他们,“把骄傲带回家”。

为了拍摄《维吾尔内地务工者》,刘禹扬曾经从新疆喀什乘坐四天的火车,一路跟随着维吾尔青年从最西边奔到东南角,最终抵达广州。后来一年中,刘禹扬又屡屡拜访这些维吾尔青年的宿舍,彼此相处的时光挺愉快。

“我很感激那些采访对象。因为我会感觉到自己像闯入者,有时候还假想,如果我是那些采访对象,我肯定不会让摄影师拍我哈哈。”

容易取得信任,是刘禹扬自我评价一大优势所在。可他又随即向我疯狂“吐槽”了一串自我缺点。

“我特别不专业的一点是,如果遇到采访对象情绪崩溃,我会停下拍摄的。按理说记者不应该介入,所以我一直说自己不是记者。我会被采访对象情绪感染,只能尽量让自己冷静、冷静、再冷静。”他自嘲道,记者还是让专业的人去做吧,他当一个摄影师就好了。

刘禹扬觉得自己偏向于内向者,“和自己沟通快乐,和别人沟通会耗费精力”。他喜欢和向往进入陌生的场域、人群,但内心里又存在一份惧怕感。

在2015年终总结中,刘禹扬开篇讲了一个小故事。12月初,他在伦敦参加了英国著名战地记者、摄影师唐·麦库宁的80岁生日派对:“……他一手端着蛋糕靠近我的耳朵大声告诉我:‘年轻人,我从23岁开始拍东西拍到现在,你的时间还长着呢,唯一要做的就是继续拍,怎么拍都可以。’我转过头,盯着他的眼睛,看到了一个拍了大半辈子的老人,一个经历了无数战火和现场的摄影师。我没多说什么,光顾着点头。我想,这大概就是我的目标吧。”

刘禹扬不喜欢精准计划很久以后的事。一个月以后,人在何处都尚属未知。至少,明天的自己还在拍东西呢。

此时此地,刘禹扬选择彻底过上了“自由摄影师”的生活,自由自在安排行程、摄影项目,不再受他人束缚。“摄影,我心理自由,但身体不自由啊。”脱离单位,经济压力增重了许多,他将时间表排得满满当当,“我很少有休息时间了,而且我很希望一个摄影项目能多拍点时间。”