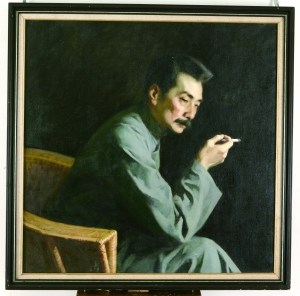

1983年靳尚谊的鲁迅油画

对话策展团队

透过鲁迅能看到的百年美术史

对话人:

中国美术馆典藏部副主任 韩劲松

策展小组成员 戚明

北京晨报:大家对于鲁迅都非常熟悉,甚至每个人心目中都有一个鲁迅形象,那么这次展览的意义是否在于真实还原鲁迅的形象呢?

韩劲松:大家对鲁迅的了解一般都基于“文学家鲁迅”和“革命者鲁迅”,而这次我们希望把鲁迅放在20世纪中国美术史的一个坐标里,在历史的时空中研究鲁迅。以前通过书籍、文献、展览等等我们了解到,鲁迅支持了新兴版画运动,还参与了一系列的设计工作,但是这些都只是鲁迅的个人爱好和贡献。如果把他放在整个20世纪的美术史里,不难发现,从新文化运动开始,他就是一个文化巨人,上世纪30年代的左翼运动中,他又成了文坛的盟主,去世之后思想被延安继承,而中国美术主流文化的方向就是沿着这个脉络走下来的,所以说透过鲁迅我们能看到一百年的美术发展历史。这次展览就是要挖掘鲁迅思想的闪光点,找到鲁迅思想的价值所在。

北京晨报:展览前言中写道“此次展览既不单纯站在审美文化的立场,也不单纯站在大众立场”,那最终呈现出来的展览,是基于怎样的立场?

韩劲松:这一点我们的策展小组也曾有过反复的讨论。鲁迅思想的深刻性和丰富性,决定了我们不能单纯从审美的角度,比如从装帧设计上来看待他取得的成就,这只是他个人美术修养的一个层面。最终呈现的展览中,有鲁迅兴起的左翼木刻运动,还有在他影响下新中国的大众美术等方面,既是多点的呈现,也是历史的还原。

北京晨报:此次展览共展出了多少件作品,如何从两馆的众多藏品中甄选展品?

戚明:展览共展出文物和美术作品224件,中国美术馆藏品133件,北京鲁迅博物馆藏品91件。甄选展品时,首先选择和鲁迅有直接关系的作品,比如鲁迅撰写的书法、鲁迅的医学笔记插图、设计的北大校徽等等,这些都和其个人发展有关。另外就是选择对中国文化、美术史影响较大的展品,比如鲁迅收藏的珂勒惠支的作品、受其影响下木刻青年的作品等。

北京晨报:展览中有很多有趣的展品,比如鲁迅儿时看过的《山海经》,这些展品的加入是如何考量的?

韩劲松:当时策划小组达成了一项共识,要在展览的一开始激发出观众的兴趣。后来我们考虑,既然第一部分主要展示鲁迅的美术思想的形成和来源,那么不如从给他早期美术思想启蒙的小儿书开始,而包括这件在内的许多展品都是一级文物。

北京晨报:展览的第三部分包括吴冠中、靳尚谊等著名艺术家绘制的鲁迅像,这些对于鲁迅形象的还原有什么帮助?

戚明:这部分我们希望通过不同年代的艺术家对于鲁迅的描绘,来丰富鲁迅的形象,在鲁迅像的选择上我们也希望呈现多方面、不同性格的鲁迅。比如赵延年的作品就描绘出一个横眉冷对千夫指的形象,而颜仲的鲁迅像,就是一个温和的、像父亲和师长一样的鲁迅。而在第二部分展览中,观众还可以看到鲁迅写给木刻青年的信件,和对他们的作品点评,这些展品都能进一步展现鲁迅人格、思想的持久魅力。