元朝时发明中国最早地球仪

我国最早的地球仪制作者是元代的札马鲁丁。元世祖至元四年,任职司天台的札马鲁丁在元大都设观象台,并创制浑天仪等7种天文仪器,其中就有地球仪。《元史·天文志》是这样描述的:“其制以木为圆球,七分为水,其色绿;三分为土地,其色白,画江河湖海脉络贯穿于其中。画作小方井,以计幅员之广袤,道里之远近。”这种海陆分布的比例与现代地球仪的71%:29%比例基本一致。

这件仪器在着色上也注意了自然色调。在制图的数学基础上,“画作小方井”,估计是较早的经纬网制图,因为球面是不能画方的。札马鲁丁制造的这架地球仪体现了环球思想,促进了中外天文学方面的交流。卢良志在《中国地图学史》上评价该地球仪“是我国历史上第一个形象地用地图表示大地形状和各地理要素位置分布的模型”。英国现代生物化学家、科学技术史专家李约瑟在《中国科学技术史》中评价札马鲁丁制造的地球仪说:“除公元前2世纪马洛斯的克拉特斯古地球仪(已失传)外,没有比马丁·贝海姆1492年的纪录更早的了。但是,札马鲁丁的地球仪却比马丁·贝海姆的记录整整早了225年!”

元代地球仪属于原始的绘制方法。到了明万历年间,意大利传教士利玛窦来华后,为向中国传授古希腊的地圆说,亲自制作地球仪,并著有《坤舆万国全图》。受其影响,明万历三十一年(1603年),学者李之藻制成一架地球仪。约在崇祯三年(1630年),朝廷也制作了一架地球仪。这些地球仪上绘制了经纬网,扩充了我国此前的地球仪上只有27处观测点的纬度,包括了赤道、南北回归线、南北极圈的整个地球纬度,也弥补了我国此前不知经度的空白,并标注了五洲,使当朝人能以此了解西方地理大发现的新知识。

清初康熙皇帝敕命在朝的传教士会同一些朝廷官员制作了一个地球仪,球面的图像、刻度及相关的文字叙述等大体沿用利玛窦的绘制方法。这件仪器的制作从一个侧面反映出“地圆说”理论在中国得到巩固,也反映了当时中国对世界地理知识的认识水平。明、清两朝制造的地球仪现仅存3件,其中2件存于故宫博物院,1件存于伦敦大英博物馆。

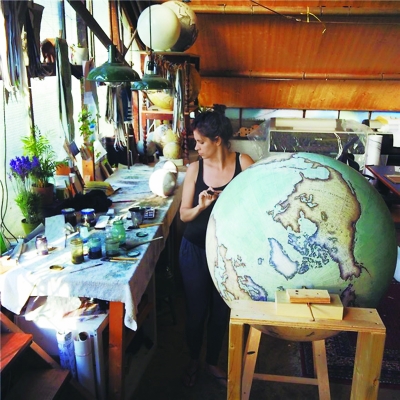

现在世界上只有两个工作室坚持手工制作地球仪。

现在世界上只有两个工作室坚持手工制作地球仪。