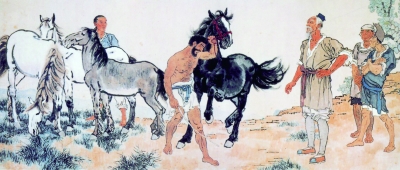

九方皋(国画) 139×351厘米 1931年 徐悲鸿

九方皋(国画) 139×351厘米 1931年 徐悲鸿

编者按:在中国现代美术史上,徐悲鸿是美术史家不能回避的杰出画家和美术教育家。在21世纪初,反思徐悲鸿写实教育体系对近百年来中国美术教育的深远影响,既考察这一体系形成的历史必然性和对改革中国画的贡献,又指出这一体系对中国艺术尚意精神的偏离、对现代艺术形式规律的隔膜及表现功能的拒斥,当会促进中国当代美术的多极独立发展和互补综合创新。故此,特予刊出中国美术馆研究馆员裔萼撰写的学术文章《徐悲鸿写实教育体系再认识》,期待美术界有识之士就此展开探讨。

由于徐悲鸿在美术界的重要地位和影响,使得他被一论再论。在21世纪初的今天,重新考察这位世纪初脱颖而出的知名人物,令人关注的大致有三个方面:其一,徐悲鸿在中国建立了系统的学院教育体制,由此产生的“徐悲鸿学派”及“写实水墨画”对中国美术及教育的影响至今不衰。其二,对徐悲鸿写实教育体系的考察放置在一定的历史情景中,不拘于对一个人的褒贬毁誉,而是以此为切入点观照20世纪的中国美术教育。其三,近年来,对徐悲鸿的探讨渐趋开放自由,他的教育体系的负面影响也被公开评论,但是充分展开论述的文章很少。因此,回顾一个世纪以来中国美术教育思想的发展历史,对徐悲鸿的写实教育体系做出一个比较恰当的历史评价,对当代中国美术教育的发展具有重要意义。

形成原因和积极影响

徐悲鸿选择写实主义并建立写实教育体系,有其历史的必然性,是上世纪初西风东渐时的新思潮,是五四新文化运动在美术界的当然回应。在“美术革命”的旗帜下,艺术家们对传统美术进行大刀阔斧的变革,“革命”的主要对象是传统文人写意画,“革命”的主要手段是吸取西方的科学精神,具体来讲就是撷取西方的写实主义。

1917年,康有为断言文人写意画是中国画学衰敝至极的罪魁祸首,指出拯救之道在于“今宜取欧西写形之精,以补吾国之短”。陈独秀是继康氏之后向文人画猛烈开火的又一人,他疾呼“若想把中国画改良,首先要革王画的命”,而改良中国画“断不能不采用西画的写实精神”。鲁迅主张学习西方写实艺术以克服传统文人画“竟尚高简,变成空虚”的弊端。20世纪初的中国美术界,对中国“摹古”“写意”的批判与对西方“科学”“写实”的吸收,已汇成一股强大的时代洪流。徐悲鸿正是在这种浓重的科学主义的时代氛围中步入画坛的。

时代的氛围是徐悲鸿建立写实教育体系的外因,他个人的成长及习画经历则是形成这一体系的内因。徐悲鸿幼年从父徐达章习画。徐达章是一位民间肖像画师,要求逼似对象的肖像画对徐悲鸿日后执着于写实主义有着先入为主的影响。近代中国画报美术的先驱吴友如对少年徐悲鸿的影响似乎更为深刻。徐悲鸿从吴友如那里得到的影响主要有两点:一是绘画要描绘现实的生活及时事,二是绘画形式应当通俗易懂——也就是写实性的形式。

给徐悲鸿一生以转折性影响的重要人物是康有为。1916年,徐悲鸿结识康有为并被收为门徒。在绘画上,康氏主张中国画必须“变法”,途径为复宋代院画之“古”,以更新元代以来的文人写意画,取西画写形之精以兼容中西。徐的中国画改良论实际上是康氏变法论的承续与发展。

1917年为期半年的日本考察促使徐悲鸿形成了改良中国画的系统主张。参照西法而改良的新日本画给徐悲鸿以极大启发,而欧洲八年的留学为徐悲鸿写实教育体系的形成做了技术与观念上的充分准备。肩负拯救民族艺术之使命的徐悲鸿入国立巴黎高等美术学院中弗拉孟的画室,拼命汲取古典写实主义的营养,后又师从于写实主义大师达仰。巴黎高等美术学院系统正规的教育不仅使他纯熟地掌握了西方学院派的写实技巧与方法,更为他回国后建立写实教育体系奠定了坚实的基础。

写实教育体系作为徐悲鸿写实主义思想的重要组成部分,其基本内容又包括基础造型训练的素描教学、以素描写实为改良手段的中国画革新教学以及学院派古典写实主义油画教学三个方面。素描基础教学是徐悲鸿写实教育体系的基石,其分量最重,影响最大。

徐悲鸿一生致力于改良中国画,他将学校视为他国画革新的阵地。早在1918年,他就提出了改良中国画的主旨:“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之。”具体说来,他所欲守的“古法之佳者”,指的是重法度、精勾勒的以宋画为代表的写实中国画;他所欲改的是传统中国文人画的不尚形似;他所欲融入的是西方的写实主义艺术。他的这一国画革新主张推行到教学中,具体措施是以西方素描写生为基础,杜绝临摹画谱,以科学的造型观念与技法入主国画,以“惟妙惟肖”为绘画目标。

在中国现代美术教育史上,徐悲鸿的素描教学影响最大,其积极作用有三个方面:其一,在中国早期美术院校中,徐悲鸿率先建立了严格的素描教学体系,为中国的西画教育奠定了基础;其二,西方解剖学、透视学知识的运用,使素描教学有利于提高学生的造型能力;其三,素描写生一扫清末民初中国画坛的摹古陋习,师法造化的优良传统被再度承续。

徐悲鸿以西画的写实精神改造中国画的教学实践,亦对中国画的发展产生了积极的影响。他以素描为基础的造型训练法冲击了传统中国画对形似的过于废弃和对程式的过分追求。他主张画家要关注现实、师法造化,使久已脱离生活的中国画重回人间,写生的、阳刚的、入世的美术取代了临摹的、阴柔的、遁世的传统文人画。

徐悲鸿的国画教学改革从薄弱的人物画入手,可谓切中时弊。曾经在唐代曾主宰画坛的中国人物画,在宋元以后则逐渐衰落。其主要原因是“游于艺”的文人增多,文人画家讲究笔情墨趣,不愿因人物画的形似而牺牲笔法。另外,文人画家注重缘情言志,他们不在人物画方面下功夫,大抵也是怕陷入叙事的泥坑。因为以人为题材,首先人物形象不允许像花鸟等简化到一种可供画家托物咏怀的符号,过分地简化则妨碍形神兼备地刻画人物;其次,人物画总是与人事相关,不是肖像就是故事,尤其是后者总是有着比较明确的既定内容,这也会影响画家的主观抒情。因此文人画家不屑也不能进行人物画创作。徐悲鸿深刻地认识到这一弊端,指出复兴中国画需要“第一以人为主体,尽量以人的活动为题材,而不分新旧”。他自己的艺术实践也开创了中国人物画的新风,巨幅国画《九方皋》、《愚公移山》等都表现了中国人物画从未有过的手法和观念,使长期受冷落的中国人物画重现生机。没有他对人物画的极力提倡,就不可能有中国现代人物画的兴盛。