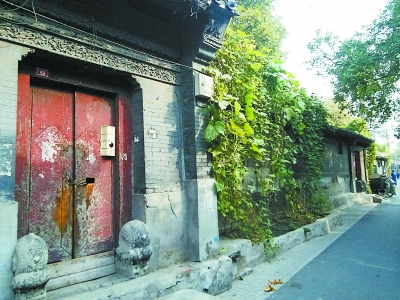

东城区长巷头条,刘云亮摄于2013年10月31日。

网上留住老北京的根

況晗被画展上络绎不绝的胡同老居民触动时,北京小伙儿张巍的老北京网已经创办了两年。

那是2000年,因广安大街扩建,张巍从15岁开始居住的东半壁街胡同83号院子被拆迁。怀着对胡同小院的眷恋,当时才23岁的张巍租了服务器,买了域名,建起了“老北京网”。刚开始,他只是搜集与北京历史地理文化相关的内容,然后在网上粘贴、编辑。2004年,老北京网开设了论坛板块,越来越多的“胡同迷”在这里互动交流。2005年,老北京网的“胡同迷”们第一次聚会,“老北京拍记队”诞生了——大家都不满足于网上零散的资料搜集和交流,他们想通过自己系统的拍记计划,在网上留住老北京的根。

拍记队的脚步开始于南城的“大吉片”,然后向西、向北、向东。每次活动前都在地图上划出10条左右的胡同,队员分工,依次拍摄、记录。“目前拍记队积累的胡同照片有60余万张,文字记录有上亿字。”张巍说,文字记录既包括民俗历史专家的介绍,也有胡同居民讲述的原生态故事。

与照片相比,对胡同文化的文字记录和分享,是老北京拍记队吸引网友的独特之处。52岁的刘云亮是个厨子,对老北京胡同情有独钟。很早之前,刘云亮就开始拍胡同,但只是简单地纪实,用他的话说,“照片拍不出胡同里更重要的文化历史内涵”。2009年,刘云亮加入了拍记队,他惊喜地发现,拍记队不单有摄影爱好者,还有民俗专家、古建专家、历史文化研究者。

北京市文物保护协会理事陆元就是拍记队的专家之一。2008年,他偶然认识了拍记队网友,此后跟着大家“一拍不可收拾”。每次周末活动,网友们拍摄的不同角度的胡同照片,跟胡同里老北京的随意聊天,都让他着迷。拍照的同时,陆元还肩负着重要的责任,就是为大大小小的“胡同迷”讲解门墩儿上图案的寓意、院子宅门的分类、胡同里的名人故事……他记得,拍记队最热闹的时候,每次活动都有100多人参加,每次活动后,大家在论坛上发的帖子能有好几百个,图文并茂,内容详实。

可如今,拍记队已经很久没有组织大规模活动了。“一个原因是这么多年拍下来,北京的胡同已经走了两圈多,我加入得晚,也拍了一圈多了;另一个原因,就是这几年能看到的胡同越来越少了。”陆元的叙述中夹杂着无奈。他曾经统计过,北京胡同的数量在1949年有3250条,1965年有2380条,1980年有2290条, 2003年有1571条,2011年已经不足1000条。

仿佛与拍记队有着共同的命运,今年3月,张巍被查出恶性脑胶质瘤。现在,刚刚做完手术的他,右手和右腿活动不太便利,但他还是忍不住在老北京网上、微博上关注胡同。每次看到网友们自发组织的小规模拍记活动,或者新的“胡同迷”在论坛上发帖、回帖,他都觉得无比欣慰:“大家已经把‘拍记’当成生活习惯了,关注胡同的人也越来越多了。”