杨渡认为,20世纪80年代的台湾很接近现在大陆的某些面貌:经济富裕,社会价值迷失,环境极度污染。台湾主要靠民间力量推动解决环境问题。

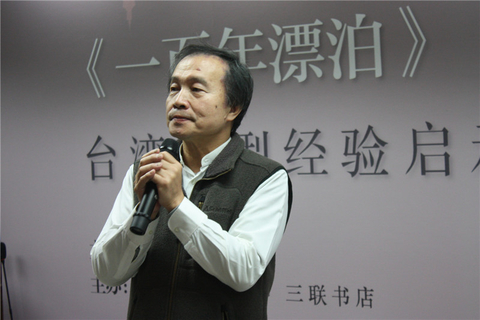

2016年1月9日下午,台湾作家杨渡携新书《一百年漂泊:台湾的故事》来到北京三联韬奋书店,做了题为“一百年漂泊——台湾转型经验启示录”的分享。

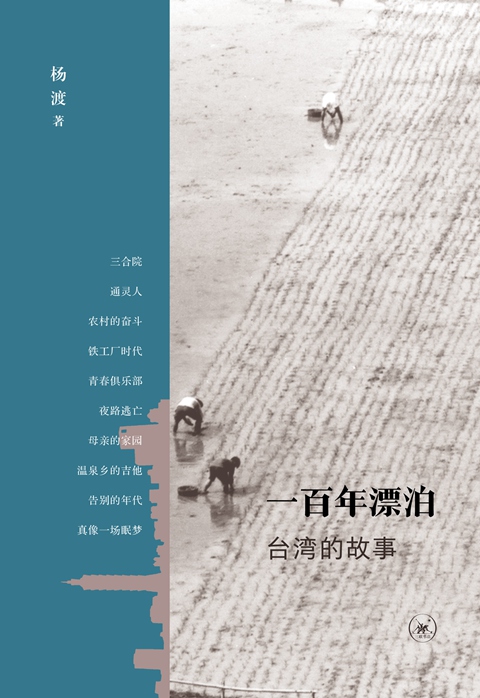

此书是杨渡的自传体长篇小说。作者以自己的家族——一百年前从大陆避祸逃到台湾定居、迄今已经繁衍十代的农民家族——为原型,叙述了从晚清至日据时代,再到光复后国民党主政的几十年,在政权改变、经济转型、社会巨变之际,几代人一路走来的故事。

《一百年漂泊》

《一百年漂泊》

目前大陆已出版的台湾相关书籍,内容多为民国社会、国共斗争史、一九四九大迁徙等,缺乏对台湾人经济发展、社会生活历程的描述。杨渡说,为了增加阅读的趣味,写作中,他采用电影式的手法,“一个场景一个场景地流过去”。2015年,此书台版《水田里的妈妈》入围台湾文学金典奖。

杨渡现任台湾中华文化总会秘书长,1958年生于台中农家,写过诗歌、散文,编过杂志,曾任台湾《中国时报》副总主笔、辅仁大学讲师,还主持过专题报道电视节目《台湾思想起》《与世界共舞》等。

谈起小说的创作初衷,杨渡回忆,自己14岁时,父亲做生意失败在外躲债,连累母亲也在外逃亡。“我一直在追问父亲可以好好当农民,为什么要去做生意。”上世纪70年代,国民政府的政策是剥削农业滋养工业,让大量人从农村向城市过渡。“长大后,我才明白父亲是在这样一个背景下找出路,开始跌跌撞撞的一生。我想透过父母亲的故事,去呈现台湾社会从农村转型到工业社会、再到商业社会的资本主义化历程。”

童年杨渡(右)和母亲、弟弟合影

童年杨渡(右)和母亲、弟弟合影

杨渡回顾台湾从清末至今的时代特征:日据时期是被统治者的悲哀无奈与流浪;光复后是茫然无序、政权转变的恐惧无依;上世纪50年代有土地改革与“白色恐怖”;60年代农村困顿、生存艰辛;70年代加工出口工业,社会急剧变迁,乡土文学兴起,本土意识觉醒;80年代社会运动与转型过程的社会相冲突;90年代民主改革与本土化带来冲击,两岸开放带来世界观的开拓;新世纪的主题则是政权轮替与族群冲突。

从农业社会到工业社会,欧洲国家用了400多年,但台湾只用了短短40年。杨渡称之为“十倍速发展”。他回忆,70年代台湾经济迅速发展,很多人玩股票,靠的却是去庙里求神拜佛。“由于速度极度扭曲,人们无法立即适应,遂产生各种悲剧。”

如今每每看到大陆春运期间几亿人迁徙于道途,杨渡不禁想起以前春节时自己拥挤在夜行列车返乡过年的感受。杨渡认为,现代化过程的漂泊绝对不是台湾独有,大陆也正在发生类似的社会变迁。

“把台湾的经验跟大家分享,也是我一开始想出大陆版的原因。台湾遭遇过的,仿佛一幕幕发生在大陆。”

上世纪70年代,台湾加工出口工业不断发展,很多年轻人离开农村外出打工。台湾那段时间开了许多夜间补习学校,让年轻的工人继续学习。杨渡希望台湾的经验能给现在的大陆经营者一些参考,“年轻生命构筑起经济奇迹,所以一定要关注他们。”

2010年,富士康集团接连有工人跳楼自杀,当时杨渡建议总裁郭台铭设补习学校,“我跟郭台铭说,你给他们提供一些技能课程,让他看到未来,要给工人营造不绝望的环境,才不会发生那么多悲剧。”

杨渡认为上世纪80年代的台湾很接近现在大陆的某些面貌:经济富裕,社会价值迷失,环境极度污染。他回忆,当时台湾的河流有各种各样的颜色。80年代后期,台湾主要靠民间力量推动解决环境问题。

杨渡认为这方面大陆也可以参考,“很多国营企业是造成雾霾的主体,政府应该借助民间的呼声促使它们改革,否则我相信任何一家国营企业可能比环保部的官员力量还大。”

2000年后,台湾电子产业兴盛,之前的生产性企业外移。如今无论大陆还是台湾,都进入移动时代,社会瞬息万变。这让杨渡意识到并不久远的历史在急剧消失。

他在本书后记中写道,“我们这一代人要写一写。年轻的一代人一出生就是在工业已经成型的社会,他们不会有这种转型的体验与痛楚。历史只给我们这一次机会,如果我们不能记录这个过程,未来再也不会有人来写了。像英国有狄更斯,法国有巴尔扎克,美国有福克纳,中国也应该有记录这一段转型故事的作家。这许是我们这一代人的责任。”

因此,杨渡很期待新书在大陆的出版。他说,这本书就是给大家提供一个记录家族转变和历史转变的参考,他希望有更多的人出来记录自己的家族。