一张标准的蓝色乒乓球台,桌案边架着两个透明的塑料箱,里面装有上百枚橘黄色乒乓球……千万不要以为自己走错了场地,这就是一场交响音乐会的演出现场。10月22日晚,在保利剧院的舞台上,一场“乒乓的旋律”的音乐会高调上演。都说文体不分家,但把乒乓球“打”上交响乐的舞台,还真是让观众体验了一把“脑洞大开”的感觉。

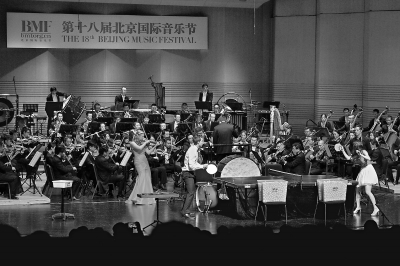

随着小提琴手伊莉莎白·策尔特西几声急促的弓弦响,拉开了乒乓交响的大幕。身穿礼服的美国奥运乒乓代表队成员邢延华和迈克·兰德斯走上舞台,一个脚踩高跟鞋身着礼服裙,一个穿着白衬衫打着黑领结,在乒乓球台前弓起身子,挥起了球拍。在指挥家张艺的指挥棒下,交响乐声大作,乒乓球变成了乐器,弹跳的声音与乐队交织“混响”。背后有乐队合奏,前方有小球横飞,作为演奏者的乒乓球员渐渐甩开臂膀,拉大了战线。

“好球。”眼见着一个抽球,观众席中突然传出一声低喊。话一出口,这位观众似乎又意识到自己是在剧场,愣是把“球”字的后半截尾音憋了回去。叫好的话虽然收得住,观众们的眼睛却还随着小球左右转动,都是一脸兴奋的神情。

观众看得兴奋,台上的邢延华和迈克·兰德斯其实非常紧张。虽然对专业乒乓球运动员来说,打场比赛是家常便饭,但要在交响乐的舞台上打出好球,就需要和整支乐团默契的配合。当打击乐唱主角,乐团速度加快时,对打的节奏就要加快;乐团节奏渐缓,悠扬的弦乐声被凸显时,传球的速度也要跟着减慢。幸运的是,兰德斯除了是一名乒乓球员,自小也学过钢琴等乐器,13岁时还曾在卡内基音乐厅的舞台上演出。节奏感很强的他,和着音乐的拍子打球并非难以完成的任务。

“但我最怕的是当整支乐团的声音都收住了,我的乒乓球还会‘啪’的一声落在地上,之前的努力就都白费了。”好在,在铜管乐器一声怒吼、乐队瞬间收声的一刹那,兰德斯刚好接住了手中的小球。他在上台前脑补出的“最糟糕的情况”并没有出现。

这部作品的创作者、美国青年作曲家安迪·秋保也坐在台下。看到剧场里的观众眼睛和耳朵同时忙乱起来,他满意地笑了。据说他创作这首曲子的灵感,就来源于他和乐团小提琴手策尔特西的一次乒乓对战。“为什么不让乒乓球的敲击声也成为交响乐的一部分呢?”秋保就这样动了创作这支“神曲”的念头。为了让二者搭配得更加和谐,他还有意挑战听众对小提琴声音绵长、重旋律感的印象,让策尔特西在短小的音节中快速运弓,呈现出打击乐的效果。

自第十八届北京国际音乐节开幕以来,这大概是最奇妙的一场音乐会。作为一部北京国际音乐节艺术基金会与上海夏季音乐节联合委约的作品,这是它在北京舞台的首演。这也是北京国际音乐节举办18年以来,第一次让体育运动员参与演出。“文体不分家,不光音乐是艺术,连体育都是一种修行,这场音乐会让它们完美结合在一起。”在音乐会现场的大提琴家朱亦兵激动地说道。