一条京杭大运河纵贯南北,南来北往的物资运送其上,也带来了沿岸码头和地区的繁荣。2014年,京杭大运河成为我国第46个世界遗产项目,大运河北京段也被纳入北京“一城三带”的重要发展规划。大运河除了河道、桥梁、仓库等物质文化遗产,还有着民间传说等多彩的非物质文化遗产。这些民间传说与运河的景观联系在一起,拓展了运河文化内涵的表达。

大运河上的“皇家御河游”游船,往返于紫竹院与颐和园。千龙网记者 张嘉玉摄

乾隆游通州奇闻异事

清朝,乾隆皇帝大队人马浩浩荡荡直奔京东通州而来,到了八里桥,乾隆喜欢对对子,心下一动,问身旁和珅道:“八里桥何为八里?”和珅东张西望,心想:谁知道它为什么八里呢?忽闻刘墉说:“三间房岂止三间。”而三间房正是通州一个有名的村庄。乾隆听了,龙颜大悦,“刘爱卿聪明过人也!”和珅脸色一沉,只得心中妒忌。

流经通州区运河奥体公园的北运河。千龙网记者 张静摄

铜帮铁底古运河

据说明朝天启年间,京城一带长期干旱,天启皇帝唯恐大旱之后出现大涝,要求运河沿岸加固河堤。北宋名将杨业第23代孙杨基,自愿捐赠了两万棵柏木桩,用于帮助修复大堤。堤坝工程竣工后,天启皇帝见到修复后的河堤固若金汤,于是召见杨基。席间,杨基将家中祖传的《杨洪归家图》呈给皇上看,皇帝一时兴起便题写了“铜帮铁底北运河也”几个大字。

八里桥。千龙网记者 张嘉玉摄

粮船过八里桥不挽桅

八里桥建成后,桥洞小,大粮船桅杆高,只能落帆换成小粮船运输。一年,北方大旱,京城急需大批粮食,船抵八里桥,倒粮食的工人昼夜赶工。一个老汉挑着厨师用具来到这里,见状道:“我是跑大棚的厨子,今儿个给你们做点好吃的! ”

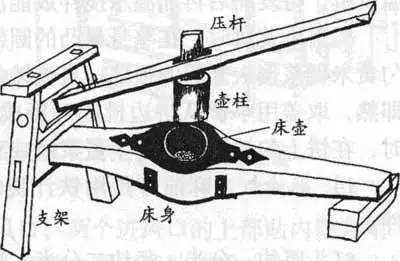

图为饸饹床。

傍晚工人来到伙房,只见到饸饹面和饸饹床。饸饹床是压面的工具,压杆固定在两根木桩支架上,可以上下转动。当下有人领会其意:“在船上安两根木桩,平时用两根铁销子,把桅杆固定在木桩中间,过桥时就拔掉一根销子,放倒桅杆,船不是就能从桥下过去了吗!。”于是,运粮船从落帆改为放活桅杆,顺利通过八里桥将粮食运至京城粮仓。

萧太后河。千龙网记者 张嘉玉摄

萧太后河的来历传说

据《辽史》记载,萧太后河因开凿于辽代萧太后主政时期而得名。辽金之后,北京成为都城,临朝执政的萧太后决定开挖运粮河,即萧太后河。萧太后河也成为了北京成为国都以后的首条人工河。民间传说,萧太后率兵出征,路过京城郊野,战士口渴难耐,萧太后扬鞭一指,便出现了一条清澈甘冽的河。

八里桥。千龙网记者 张嘉玉摄

八里桥的故事“扒拉桥”

传说八里桥在皇帝下令兴建时,成百上千的石工、瓦匠、铁匠来到这里凿石、打铁、打夯。一个老汉找到工头希望参与工程,挣点盘缠。老汉来到角落找了块石头,从褡裢里拿出锤子和铳子,不慌不忙地在七棱八角的石头上敲打起来。后来,老汉不见了,却留下了那块被敲打的石头。随着八里桥工程的逐渐完工,石桥缝隙之间却有窟窿补不上,人们才想起老汉留下的石块。石块安在石桥上,补上了窟窿,却有些晃动,取不出来,也掉不下去,一扒拉就可以活动,所以八里桥又被称为了“扒拉桥”。

进入相关阅读 了解大运河北京段其它文化遗产