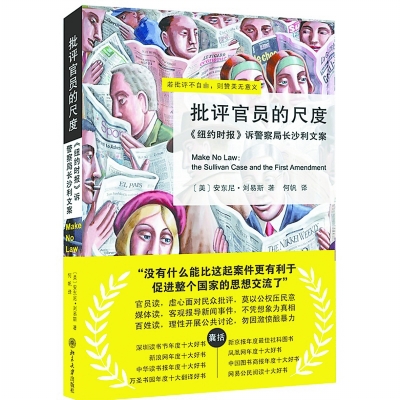

《批评官员的尺度》 (美)安东尼·刘易斯 著 北京大学出版社

隐藏的力量

假如说《聚焦》的描绘注重的是一家报社富有操守的职业新闻人和具备勇气的总编,在和那原本看似不可撼动的庞然大物做斗争,那么支持这一切不断前进的,一定是一种信念。

这种信念并不是一开始就存在的,让其形成力量的过程也是复杂而艰险的。

这个过程或许我们可以从《批评官员的尺度》一书中寻找到蛛丝马迹。

上世纪六十年代的美国,陷入狂热中的种族隔离制度在美国南方愈演愈烈,针对黑人的种种不公平待遇,让民权运动也进入了高潮期。在这种情况下,原本应该报道事实、为争取种族平等的新闻媒体却陷入了一场灾难当中,差点儿让言论自由这一美国宪法所保障的权利化为泡影。

1960年3月29日,马丁·路德·金的支持者们在《纽约时报》刊出了一份政治宣传广告,指责官员们正采取非法手段破坏民权运动。但这篇刊登在报纸上的文章并不是人们所想象的那样,能在细节上经得起考验,能代表客观真实。这篇文章增加了马丁·路德·金被逮捕的次数,一部分关于黑人遭受的不公平待遇也有夸张的地方。

虽然这则广告并没有指名道姓,但还是让亚拉巴马州蒙哥马利市警局负责人沙利文十分生气。他认为这则政治广告极易让人认为他就是其中所指的“南方违宪者”,特别是其中对于警察的描述,就是指的他这位警队的直接负责人,严重影响了他的名誉。于是他起诉《纽约时报》诽谤,要求赔偿50万美元。

更加雪上加霜的是,和他处于同一立场的多人一起在起诉《纽约时报》,最后的赔偿金额高达300多万美元。

面对文章细节错误的事实,《纽约时报》几乎没有招架之力,在最后关头孤注一掷,以宪法中第一修正案中简单的几个词:“国会不得立法……侵犯言论自由或出版自由”为根基,上诉到联邦最高法院。

1964年3月9日,九位大法官在“《纽约时报》诉沙利文案”一案上,以9票对零票一致通过裁决,宣布媒体在“对错误陈述信以为真”的前提下发布不实之词,应豁免于诽谤诉讼。

至此,“沙利文规则”开始被媒体作为受到诽谤罪侵扰时的反击武器。无论是政府还是公众人物,无法再用“诽谤”阻挠媒体的舆论监督,在没有了枷锁的情况下,媒体也敢于去挑战权贵而无所畏惧。

这样的力量当然也不是一蹴而就的。在十七世纪,美国依然有《防治煽动法》,其中规定“撰写,印刷,发表或出版任何针对联邦政府或者总统的不实之诩,诽谤和污蔑之词,意图损害政府,国会,总统声誉者……”最高判处两年徒刑。此后数年,多人因为这个法规被捕入狱,而有识之士一直在为废除这项法律而奋斗。那些被迫噤声者,言说的可能是真理。否认这一点,意味着我们假设自己永远正确,在这样的思想影响下,《防治煽动法》终于被推翻,其对言论自由的保护又在百年之后应用于“沙利文案”当中。

这或许就是媒体勇气的基础,让他们无所畏惧。

监督的边界

《聚焦》的最后,当报道获得成功,罪孽得到惩罚,看似得到完美结局的时候,电影中的那些记者们却并没有因此而感到过多的激动,正相反,他们在反思自己的行为。

正如影片中所说,实际上在记者们着手调查的五年前,早就有受害者将相关的资料送往报社,希望媒体能站出来为他们说话。但是当时的职业新闻人们并不认为这件事有多么重要,或者觉得这根本不会有任何结果,刻意忽略了这些材料。当五年后“聚焦”的记者们再一次找到受害者时,这名受害者的情绪十分激动:难道这件事不是早就该做了吗?

虽然绝不仅仅是商业,但媒体依然是商业。哪怕有高尚的动机,也会有走偏或者走错的时候。因为利益的考虑而选择是否进行监督,这在全球媒体行业都有出现过。

或许受害者们庆幸这一次《波士顿环球报》的记者没有放弃他们,但记者们同样也会主动放弃,哪怕调查的结果会拯救很多人。

这样的尴尬并非子虚乌有,而是现实存在的,正如更大的尴尬发生在获得监督自由之后。

在“沙利文案”之后,媒体因为监督而面临的诽谤控告不仅没有减少,反而继续增多。媒体是否因为他们自己的利益而滥用或者不用监督权,同样受到人们的关注。

博克法官说,“媒体独享的自由到什么程度,这种自由受威胁就到什么程度。”美国人付出过这种自由的代价,捕风捉影行为“在谎言泛滥的恶劣氛围下,整个社会都将走向堕落”。因为媒体的曝光导致普通市民走上自杀的道路,这样的案例同样在《批评官员的尺度》中得以体现。

这可能是个永远的矛盾,只是它在媒体山河日下的今天显得更加突出而已。或许我们这一代人必须要经历这种矛盾。