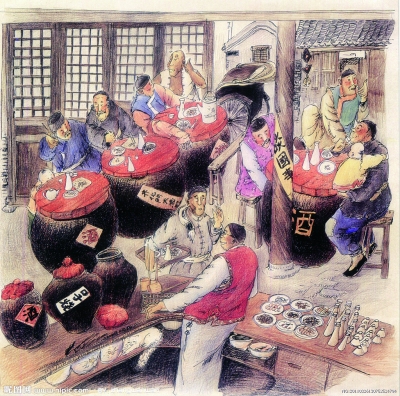

小饭馆规矩

我要说:下馆子吃饭,必须具备等座位的耐心,具备看冷脸色的容忍,现今儿的小年青儿未必信。“没那么悬吧?”——女儿疑惑。

原先饭馆可不像现在,星罗棋布地满世界“铺”满了。国营买卖,归属各区饮食公司。馆子也是以稀为贵,店大店小照样儿会欺客。满大街就一家儿,您就得看人家脸儿。阿姨服务员:白衣白帽白围裙;少见跑堂递饭菜;满脸春风笑迎客,人家没那闲工夫。一木头的窗口前得排队开票:钱票、粮票交齐了换成了菜单子。您没粮票?那就议价拿钱儿顶呗!

饭店、酒店,一般人进不起。就算是公干、公差者,也得看符合不符合报销的标准。星星点点,全城有数的几个。那地界儿有笑脸相迎也有笑脸相送,尽管还没定过啥叫星级。大饭庄子,基本也就是几大楼,不敢消费十几块钱的,您就甭进!平常人家有些闲钱想“奢侈”一下,谈朋友充大方想显摆,那就离不开小饭馆了。

甭说,那会儿的小饭馆都规矩。明码标价:主料几两,配料几钱,调料少许,定价几角钱。再细点儿,毛利多少?纯利几分钱?叫你挑剔不了。

旁边胡同口的“红卫清真小吃店”,可火了好多年。街坊四邻图的就是那讲究质优量足,三分钱芝麻火烧、五分钱糖耳朵;二分钱豆浆、三分钱加糖;三分钱花卷、五分钱豆包。最最受欢迎的还是炸油饼也是五分钱一个。小黑板上标着:油饼,二两干面、水面三两七、成品三两五、尺寸5×7。你若真不信,还可以上秤约(yao)一下。

一大早上街,“红卫”门前排大长队。一问,都是奔刚出锅的油饼来的,老人手里拎一铝锅,想着盛豆浆回去。孙子们喜欢糖耳朵、大豆包,当爷爷奶奶的一准儿满足。我那时想“豪华”一些,也就买俩火烧,禁时候不说,还不用排长队。偶尔馋啦,换成大麻花。

饭点儿盯桌儿

咱大了,也有些话语权,时不时地与老同学或者同事们到饭馆里去“潇洒”。前门大街、王府井、临街饭馆、小吃店,去多了,就有了亲身体会。一回想,还是记忆犹新。

饭点儿,人山人海。满厅堂的桌椅板凳都是人。一人去排队开票,好几个人就得盯桌儿。“眼看此桌,放眼旁桌”,机灵劲儿都得使这儿上。最佳机会就是眼下一桌人眼瞅着碟干碗净,说话间走人。

那会儿时兴一种习惯动作:脚踩就餐者的凳椅棱子。一是暗自宣称咱是后继人;二是暗示吃饭着:您可快点儿!碰上哪位不吝秧子的主儿,死活不吃这套,愣算是咱白费了心机。为这事儿吵吵的,馆子里竟是。好几回我赶上细嚼慢咽的主儿,赶忙招呼哥几个:挪地儿、走人呗!这儿没戏。

认准了在饭馆吃饭比家里香。我踩别人的凳子、被别人踩凳子吃饭的经历还真不少,尤其礼拜天休息。想躲高峰期,往人少的地儿找,得赶紧。中午一点以后各饭馆挂上牌子:“停止营业”。里面的阿姨开始抡扫帚、抹桌子,“过时不候”,那是那时的见怪不怪的惯例。

春风劲吹,满大街就是饭馆多。不怕你吃不着,就怕你吃不到。今天“川鲁粤”,赶明儿“鄂湘赣”;头天还是“成都小吃”,一捯饬变脸“新派川味”;街头不是“天下第一辣”,就是“此店第一香”;穿上长褂就叫“老北京”,带上袖章就成“红岁月”。诸如此类,层出不穷。

要说服务?兹要您往里瞅,领班引导员立马搀着您进屋,满口的客气。要说价位?高台阶,高价;豪华装修,贵宾价;小饭馆子到处都有,碰准了是平民价,碰晦气了就是霸王价。要说还有没明码标价、成本核算?花花绿绿的菜谱单子:只有售价,没标投多少料,赚多少钱。不是老板不明白,而是叫您不能太明白。雾里看花,餐饮之谜未必都能看透。

餐饮有文化,那可延续了好几千年,谁也细说不了。

还想十元一桌的大餐,也就只剩下“想儿”了。还琢磨足斤足两明镜儿似的招呼,基本上断根儿了。我头些日子转着圈儿去找咱早先个奔吃食儿的“故居”,您猜怎么着?“红卫清真小吃店”原址早是几易其手,如今挂着某某地区办事处的牌子。百米高的玻璃大厦,且扬着脖儿望呢!

正所谓

葱爆海参红烧鱼,

东坡肘子贵妃鸡。

寻常小聚总排队,

饕餮大桌讲规矩。

今来古往食第一,

久远传薪饭作局。

足斤足两诚信好,

年亏年盛坐上席。