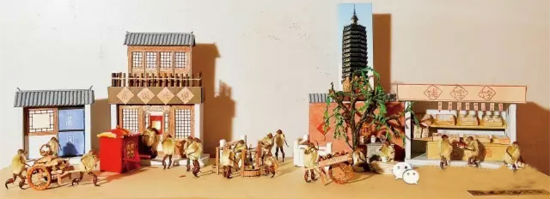

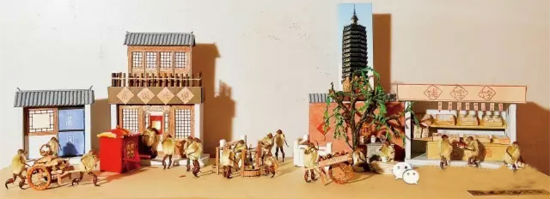

说起老北京民俗,通州区张家湾镇就住着一位“毛猴”非遗传人,她的名字叫张凤霞。春节期间,张凤霞还为“毛猴”点缀年味儿,“赛龙舟”、“老数钱”……一件件题材各异的作品,将老北京的绝活儿彰显得淋漓尽致。

退休后偶然接触

四处求教难割舍

张凤霞早年从事商业工作,一直对手工艺品有浓厚兴趣。退休后她偶然从一位老艺人那里接触到毛猴艺术,从此对它的热爱一发不可收拾,四处访师求教,最后于2011年拜在民间工艺大师姜守煜门下,立志要为民间艺术的发扬光大奉献自己的一份力。

“毛猴”非真猴

原材料有讲究

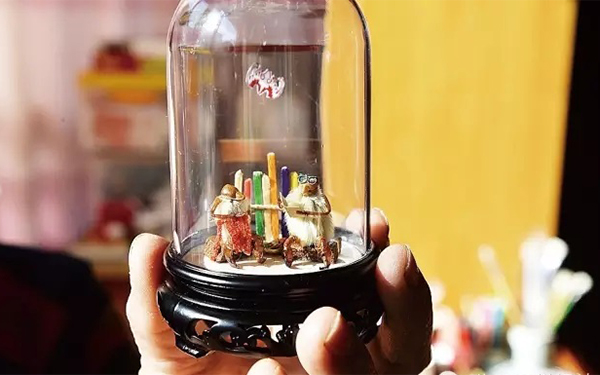

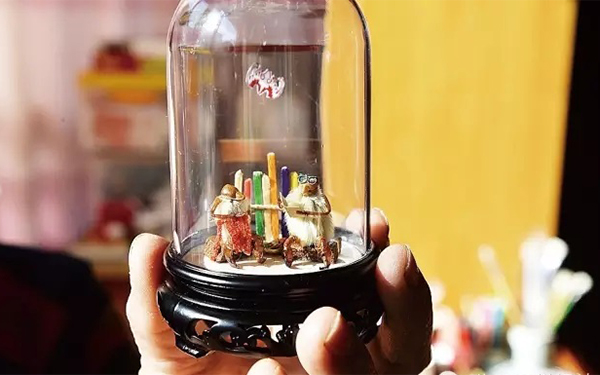

别看毛猴只是小小一只,却凝聚了博大精深的传统文化,单是制作它的原材料就有很多讲究。

张凤霞说,做毛猴主要用到四味中药:蝉蜕(知了壳)做头和四肢,辛夷(玉兰花骨朵)做身子,白芨做粘合剂,木通做道具。这些东西虽小,却不容易找,一般都要到中药店去专门预定。每到暑伏,张凤霞和老伴儿还要到萧太后河边去亲自找蝉蜕。虽然不指着自己找的能供得上使,只不过是当做一种夏日休闲的乐趣。

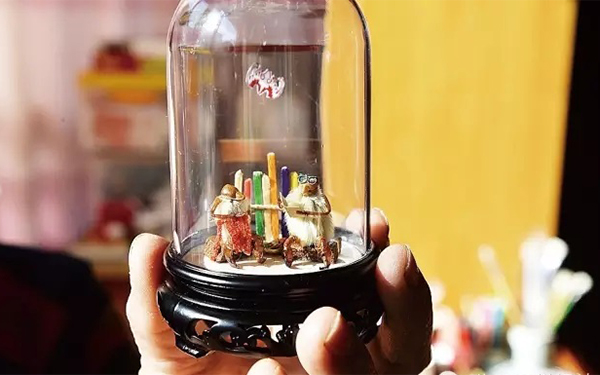

毛绒绒的玉兰花骨朵粘上知了壳的头和肢脚就成了个有头有脸、四脚俱全的毛猴了,再搭配不同的动作、道具和场景,就可以模仿五行八作各式各样的人物了。

如此做成的毛猴,似人非人,似猴非猴,既透着猴子的精灵古怪、机敏活泼,又表现着人的喜怒哀乐,越看越有趣,越看越耐看,是过去孩子们最喜爱的玩具之一。

毛猴制作看似简单,实则不然。不懂的人都以为只要随随便便粘上头和四肢就好了,可是真正做起来却没那么容易。不仅动作要符合人物的身份和性格,道具也要搭配得当,而且都需要自己亲自制作。

一颗饱满的水蜜桃,大小超不过小拇指盖大,却连桃子上那道缝都塑得清清楚楚;一串红彤彤的糖葫芦,那山楂果颗颗分明,还细心地沾上透明的糖稀……细节之处极尽讲究,尽量做得跟真的一样,这就要求毛猴制作者不仅会做毛猴,还要对雕刻、面人、绘画等工艺都有所涉猎,才能胜任,综合性非常强。而且由于所做的东西都特别小,耐不下心来可做不成。

这些还不算难的,最难的就是构思设计,要让做出的东西“有说头、有意思,经得起琢磨,经得起考究”。这就不单单考验手工制作水平了,还要看制作者的文化底蕴有多深厚。

“通州三宝”

“茶馆”还原老京味

新年欲做24“节气”

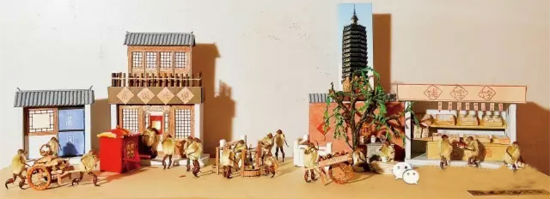

张凤霞的代表作——“茶馆”系列,做出了6种茶馆:大茶馆、书茶馆、清茶馆、清音桌茶馆、餐茶馆和野茶馆。每种茶馆,室内陈设不同,客人的身份不同,聊天的内容、行事做派都不同。

大茶馆里有大堂、雅座,既能喝茶,还能吃到各种点心小吃,有的还备有酒饭,接待不同的来客。清茶馆只是喝茶,装修讲究,比较高档,客人多是来这里谈生意的;书茶馆里有艺人说书,清音桌茶馆里有各种小曲音乐,客人多是爱好者,来这里休闲娱乐;餐茶馆有熟肉和一两样荤菜出售,野茶馆在露天经营,各有各的特点。

为了把这些毛猴工艺品做得文化味十足,张凤霞可没少下功夫:看书、查资料、做调查,向人请教。只要是能学习的机会,她一概不会放过。“做毛猴,修身养性、动手动脑,又学习文化,我是乐在其中!”张凤霞说,今年是猴年,她打算利用一整年时间把二十四节气都做齐,“在这过程中又能学到很多新东西了,真期待!”

巧手点缀添年味

非遗摊位受追捧

过年期间,张凤霞为毛猴作品点缀年味儿。节前她专门从广州订制了琉璃卡通猴装饰到毛猴中间,还为每个装猴的小红盒加上了中国结。

拿着一长串鞭炮的叫《红红火火》,举着糖葫芦的叫《幸福团圆》,骑在马上的叫《马上封侯》,搭配老鼠咬铜钱的叫《家兴业旺老数钱》……再搭配上如此精巧的设计、吉祥的寓意,这些毛猴作品在庙会上一经推出就受到游客的热烈追捧,短短几天就卖出了两千余套。“还有外地游客,每款都买上一个,一买买一摞,说要带回家送给亲戚朋友。”

张凤霞说生意这么好“一来是因为今年是猴年,图个好彩头;二来是随着这些年对我们非物质文化遗产的宣传,老百姓对毛猴的认识度提高了,大家都认这个。”

面向社会广收徒

倾囊授艺助传承

为了推广这项独特的老北京文化,张凤霞既做毛猴又教毛猴。不仅发动全家人投入其中,还广泛地在社会上开展教学。

从事文化教育方面的老师、中小学校的学生、社区里的大爷大妈、福利机构的残疾人……不管对方多大年龄、什么身份,只要喜欢毛猴、愿意学,张凤霞都会把自己的技艺倾囊相授。边制作边教学,多年来她已经做了近万只毛猴,并形成了非常完善的教学方法,还会根据节令、时令,以及对方的校园文化或社区文化来随时调整教学内容。

“要想把毛猴这项非物质文化遗产发扬光大,只靠我一个人的能力是有限的,所以我愿意把自己的手艺拿出来与大家一起分享,相信一定会有越来越多的人感受到中国传统文化的魅力。”张凤霞说。

说起老北京民俗,通州区张家湾镇就住着一位“毛猴”非遗传人,她的名字叫张凤霞。春节期间,张凤霞还为“毛猴”点缀年味儿,“赛龙舟”、“老数钱”……一件件题材各异的作品,将老北京的绝活儿彰显得淋漓尽致。

退休后偶然接触

四处求教难割舍

张凤霞早年从事商业工作,一直对手工艺品有浓厚兴趣。退休后她偶然从一位老艺人那里接触到毛猴艺术,从此对它的热爱一发不可收拾,四处访师求教,最后于2011年拜在民间工艺大师姜守煜门下,立志要为民间艺术的发扬光大奉献自己的一份力。

“毛猴”非真猴

原材料有讲究

别看毛猴只是小小一只,却凝聚了博大精深的传统文化,单是制作它的原材料就有很多讲究。

张凤霞说,做毛猴主要用到四味中药:蝉蜕(知了壳)做头和四肢,辛夷(玉兰花骨朵)做身子,白芨做粘合剂,木通做道具。这些东西虽小,却不容易找,一般都要到中药店去专门预定。每到暑伏,张凤霞和老伴儿还要到萧太后河边去亲自找蝉蜕。虽然不指着自己找的能供得上使,只不过是当做一种夏日休闲的乐趣。

毛绒绒的玉兰花骨朵粘上知了壳的头和肢脚就成了个有头有脸、四脚俱全的毛猴了,再搭配不同的动作、道具和场景,就可以模仿五行八作各式各样的人物了。

如此做成的毛猴,似人非人,似猴非猴,既透着猴子的精灵古怪、机敏活泼,又表现着人的喜怒哀乐,越看越有趣,越看越耐看,是过去孩子们最喜爱的玩具之一。

毛猴制作看似简单,实则不然。不懂的人都以为只要随随便便粘上头和四肢就好了,可是真正做起来却没那么容易。不仅动作要符合人物的身份和性格,道具也要搭配得当,而且都需要自己亲自制作。

一颗饱满的水蜜桃,大小超不过小拇指盖大,却连桃子上那道缝都塑得清清楚楚;一串红彤彤的糖葫芦,那山楂果颗颗分明,还细心地沾上透明的糖稀……细节之处极尽讲究,尽量做得跟真的一样,这就要求毛猴制作者不仅会做毛猴,还要对雕刻、面人、绘画等工艺都有所涉猎,才能胜任,综合性非常强。而且由于所做的东西都特别小,耐不下心来可做不成。

这些还不算难的,最难的就是构思设计,要让做出的东西“有说头、有意思,经得起琢磨,经得起考究”。这就不单单考验手工制作水平了,还要看制作者的文化底蕴有多深厚。

“通州三宝”

“茶馆”还原老京味

新年欲做24“节气”

张凤霞的代表作——“茶馆”系列,做出了6种茶馆:大茶馆、书茶馆、清茶馆、清音桌茶馆、餐茶馆和野茶馆。每种茶馆,室内陈设不同,客人的身份不同,聊天的内容、行事做派都不同。

大茶馆里有大堂、雅座,既能喝茶,还能吃到各种点心小吃,有的还备有酒饭,接待不同的来客。清茶馆只是喝茶,装修讲究,比较高档,客人多是来这里谈生意的;书茶馆里有艺人说书,清音桌茶馆里有各种小曲音乐,客人多是爱好者,来这里休闲娱乐;餐茶馆有熟肉和一两样荤菜出售,野茶馆在露天经营,各有各的特点。

为了把这些毛猴工艺品做得文化味十足,张凤霞可没少下功夫:看书、查资料、做调查,向人请教。只要是能学习的机会,她一概不会放过。“做毛猴,修身养性、动手动脑,又学习文化,我是乐在其中!”张凤霞说,今年是猴年,她打算利用一整年时间把二十四节气都做齐,“在这过程中又能学到很多新东西了,真期待!”

巧手点缀添年味

非遗摊位受追捧

过年期间,张凤霞为毛猴作品点缀年味儿。节前她专门从广州订制了琉璃卡通猴装饰到毛猴中间,还为每个装猴的小红盒加上了中国结。

拿着一长串鞭炮的叫《红红火火》,举着糖葫芦的叫《幸福团圆》,骑在马上的叫《马上封侯》,搭配老鼠咬铜钱的叫《家兴业旺老数钱》……再搭配上如此精巧的设计、吉祥的寓意,这些毛猴作品在庙会上一经推出就受到游客的热烈追捧,短短几天就卖出了两千余套。“还有外地游客,每款都买上一个,一买买一摞,说要带回家送给亲戚朋友。”

张凤霞说生意这么好“一来是因为今年是猴年,图个好彩头;二来是随着这些年对我们非物质文化遗产的宣传,老百姓对毛猴的认识度提高了,大家都认这个。”

面向社会广收徒

倾囊授艺助传承

为了推广这项独特的老北京文化,张凤霞既做毛猴又教毛猴。不仅发动全家人投入其中,还广泛地在社会上开展教学。

从事文化教育方面的老师、中小学校的学生、社区里的大爷大妈、福利机构的残疾人……不管对方多大年龄、什么身份,只要喜欢毛猴、愿意学,张凤霞都会把自己的技艺倾囊相授。边制作边教学,多年来她已经做了近万只毛猴,并形成了非常完善的教学方法,还会根据节令、时令,以及对方的校园文化或社区文化来随时调整教学内容。

“要想把毛猴这项非物质文化遗产发扬光大,只靠我一个人的能力是有限的,所以我愿意把自己的手艺拿出来与大家一起分享,相信一定会有越来越多的人感受到中国传统文化的魅力。”张凤霞说。