东城区大型原创舞台剧《壮美中轴之爱在路上》

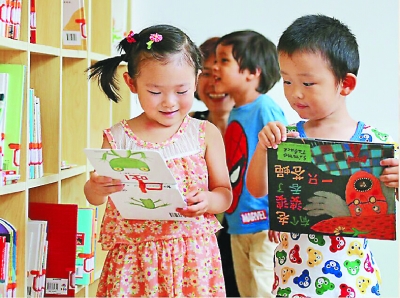

东城区第一图书馆东总布分馆与悠贝教育机构合作实现亲子阅读常态化

中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》明确提出了公共文化服务体系建设要统筹考虑群众的基本文化需求和多样化文化需求、实现公共文化服务标准化和个性化有机统一的要求。在示范区创建期间,东城区注重推进公共文化服务社会化发展,主动培育和促进文化消费,并且通过加强公共数字文化建设,用现代信息技术提升公共文化服务效能,从而满足人民群众多样化的精神文化需求。这些举措都为东城区构建现代公共文化服务体系提供了强大的发展动力。

专业又亲切的“街坊”——推进公共文化服务社会化

引导和鼓励社会力量通过多种途径和方式参与公共文化服务,是构建现代公共文化服务体系的重要内容。在示范区创建过程中, 东城区落实党的十八届三中全会精神,不仅在区第一、第二图书馆推行法人治理结构试点,吸纳社会力量参与公共决策;而且,积极鼓励党政机关、国有企事业单位和学校的各类文体设施向社会免费开放。此外,东城区还通过政府购买服务、委托管理等途径引入社会力量的参与,让专业机构提供专业服务,实现了公共文化设施社会化运营管理的机制创新。

自去年东城区第一图书馆东总布分馆开馆并与悠贝教育机构合作后,周边的居民就多了一个既专业又亲切的“街坊”,分馆几乎每天上午都会组织故事会,听故事的孩子从五六个增加到20余个,有时为了安全不得不实行预约制、限制到场的人数。通过“政府购买服务”的方式,悠贝的人员除了提供阅读服务,还直接参与了分馆的管理,确保了图书馆可以每天从9时开放到21时。管理员张莹说:“延长服务时间,不仅为周边工作的上班族提供了享受公共文化服务的机会,而且也大大方便了附近的居民。准备入睡的邻居们如果正好缺本床头读物,就可以披上衣服来我们这儿挑上一本。”就是这样一个使用面积不足300平方米的分馆,每月书刊的外借量达5000余册,每月到馆读者3500余人次,其中参加活动的近1000人次。

服务效能明显提升的还有2014年6月正式开馆的皮卡书屋体育馆路街道少儿中英文图书馆,该馆采用政府委托管理的形式,由体育馆路街道和皮卡书屋合作开设。自开馆以来,年累计接待读者8000余人次,近1.2万册馆藏图书的流通率达73.96%。“像皮卡书屋这样的专业少儿阅读机构,建在其他地区对于周边的居民来说可能只是一种‘锦上添花’,而通过政府委托管理的服务模式将其纳入社区公共文化服务中,则是为居民提供了一种‘雪中送炭’式的专业服务,而且实现了社区文化服务质量的跨越式提升。”王玉梅说。

戏剧东城+公共文化——培育和促进文化消费

东城区作为北京的核心城区,不仅经历并见证了北京地区戏剧文化诞生、蓬勃发展的整个过程,而且拥有注册登记的表演团体71家,不同规模的剧场29家,同时还聚集了以中央戏剧学院、北京人民艺术剧院等为代表的高等院校和高水平艺术表演团体,戏剧资源得天独厚。

自2008年东城区委、区政府出台《东城区文化强区战略纲要》和《东城区关于促进文化创意产业发展的试行办法》,2009年出台《东城区关于推进首都戏剧文化城建设的若干意见》以来,东城区从财政政策、投融资体制、购租房补贴等方面,均加大了对戏剧文化的扶持力度。戏剧艺术演艺中心已经成为东城区“六大产业聚集中心”之一,“戏剧东城”也成了东城区闪亮的区域名片。

为丰富优秀公共文化产品的供给,推动公共文化服务向优质服务转变,东城区创新性地将“戏剧东城”建设与公共文化服务体系建设有机结合。每年通过购买服务的方式,向区内约10万名群众提供免费观看中国评剧院、北京京剧院、北京歌剧舞剧院等专业团体演出的机会,使群众圆了欣赏高雅艺术的梦想。保障区内低保户家庭每人每年免费观看一场专业演出,让他们分享文化发展成果。同时,东城区还为农民工、残疾人、老年人、青少年等特殊群体开展了具有针对性的服务。比如在每年的中国儿童戏剧节中,所有演出都坚持低票价,100元以下的低票价占总票数的37%,使更多普通家庭的孩子有机会走进剧场,享受儿童戏剧的欢乐。组委会还针对社会部分困难群体组织公益专场,让外来务工人员、低保家庭、孤残儿童以及特殊行业子女等免费看到戏剧节的演出。

“东城区戏剧公益演出”“千场文艺演出进社区”等惠民活动,低票价、免费看戏的惠民政策不仅让东城的百姓获得了真正的实惠,而且还培育了一批戏剧观众群体,有效地促进了文化消费。据统计,2015年东城区戏剧消费近3亿元,覆盖人群近300万人。其中,话剧演出观众达100万人次,票房收入超过1亿元;儿童剧演出近千场,覆盖人群近50万人。在培育和促进戏剧文化消费的同时,也从一定程度上拉动了戏剧周边产业,如文化创意产业、餐饮娱乐业等。

智慧东城、数字惠民——创新数字文化服务

创新数字文化服务不仅能破解群众因受时间、场地等限制而无法享受公共文化服务的难题、打通公共文化服务的“最后一公里”,而且是实现文化与科技结合、构建现代公共文化服务体系的重要内容。在示范区创建期间,东城区紧密依托各大数字建设工程,多措并举,科学规划公共数字文化资源建设。

依托“智慧东城”行动计划,东城区全面提升了信息化基础设施服务能力并建设了公共基础数据共享服务平台。随着“智慧文化”特色工程的不断推进,东城区文化馆、图书馆、博物馆、档案馆等公共文化设施的现代化、数字化、信息化水平得到显著提升。同时,东城区在全市率先建设了公共文化服务数字导航网站,将数字文化馆、数字图书馆、数字博物馆的服务功能进行了有效整合,此外,用户还可以使用手持移动终端设备访问导航网站的移动平台,及时获取相关数字资源、文化活动信息、申请免费参与各类文化活动等。截至目前,该网站访问量已达到30余万人次。

为实现文化信息资源共享工程的区域全覆盖,东城区积极与文化部、文化部全国公共文化发展中心沟通联系,寻求合作,最终在全国大城市中第一个将文化部制作的文化信息资源共享工程电视节目送进百姓家中。东城网络电视服务平台将传统电视媒体与网络新兴媒体进行有机融合,在媒体传播互动化、视频化等方面行了成功的探索与尝试。该平台下设文化广角、少儿乐园、艺术视界、健康养生、百科天地、共享课堂和活动专区七大板块,由国家精心制作的优秀电视节目内容可谓包罗万象、应有尽有,东城的老百姓打开歌华有线就能免费点播观看。

结合“书香东城”数字化工程,东城区2015年向全区发放了与公共图书馆功能合一的“全民阅读卡”,为东城区30万户家庭构建一个海量数字正版资源的云端“家庭数字图书馆”,提供包含10万种数字图书、3万种有声图书、3500种数字期刊、23万种中小学试卷等数字文化资源,支持电脑、手机、平板等多种阅读模式。

东城区大型原创舞台剧《壮美中轴之爱在路上》

东城区第一图书馆东总布分馆与悠贝教育机构合作实现亲子阅读常态化

中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》明确提出了公共文化服务体系建设要统筹考虑群众的基本文化需求和多样化文化需求、实现公共文化服务标准化和个性化有机统一的要求。在示范区创建期间,东城区注重推进公共文化服务社会化发展,主动培育和促进文化消费,并且通过加强公共数字文化建设,用现代信息技术提升公共文化服务效能,从而满足人民群众多样化的精神文化需求。这些举措都为东城区构建现代公共文化服务体系提供了强大的发展动力。

专业又亲切的“街坊”——推进公共文化服务社会化

引导和鼓励社会力量通过多种途径和方式参与公共文化服务,是构建现代公共文化服务体系的重要内容。在示范区创建过程中, 东城区落实党的十八届三中全会精神,不仅在区第一、第二图书馆推行法人治理结构试点,吸纳社会力量参与公共决策;而且,积极鼓励党政机关、国有企事业单位和学校的各类文体设施向社会免费开放。此外,东城区还通过政府购买服务、委托管理等途径引入社会力量的参与,让专业机构提供专业服务,实现了公共文化设施社会化运营管理的机制创新。

自去年东城区第一图书馆东总布分馆开馆并与悠贝教育机构合作后,周边的居民就多了一个既专业又亲切的“街坊”,分馆几乎每天上午都会组织故事会,听故事的孩子从五六个增加到20余个,有时为了安全不得不实行预约制、限制到场的人数。通过“政府购买服务”的方式,悠贝的人员除了提供阅读服务,还直接参与了分馆的管理,确保了图书馆可以每天从9时开放到21时。管理员张莹说:“延长服务时间,不仅为周边工作的上班族提供了享受公共文化服务的机会,而且也大大方便了附近的居民。准备入睡的邻居们如果正好缺本床头读物,就可以披上衣服来我们这儿挑上一本。”就是这样一个使用面积不足300平方米的分馆,每月书刊的外借量达5000余册,每月到馆读者3500余人次,其中参加活动的近1000人次。

服务效能明显提升的还有2014年6月正式开馆的皮卡书屋体育馆路街道少儿中英文图书馆,该馆采用政府委托管理的形式,由体育馆路街道和皮卡书屋合作开设。自开馆以来,年累计接待读者8000余人次,近1.2万册馆藏图书的流通率达73.96%。“像皮卡书屋这样的专业少儿阅读机构,建在其他地区对于周边的居民来说可能只是一种‘锦上添花’,而通过政府委托管理的服务模式将其纳入社区公共文化服务中,则是为居民提供了一种‘雪中送炭’式的专业服务,而且实现了社区文化服务质量的跨越式提升。”王玉梅说。

戏剧东城+公共文化——培育和促进文化消费

东城区作为北京的核心城区,不仅经历并见证了北京地区戏剧文化诞生、蓬勃发展的整个过程,而且拥有注册登记的表演团体71家,不同规模的剧场29家,同时还聚集了以中央戏剧学院、北京人民艺术剧院等为代表的高等院校和高水平艺术表演团体,戏剧资源得天独厚。

自2008年东城区委、区政府出台《东城区文化强区战略纲要》和《东城区关于促进文化创意产业发展的试行办法》,2009年出台《东城区关于推进首都戏剧文化城建设的若干意见》以来,东城区从财政政策、投融资体制、购租房补贴等方面,均加大了对戏剧文化的扶持力度。戏剧艺术演艺中心已经成为东城区“六大产业聚集中心”之一,“戏剧东城”也成了东城区闪亮的区域名片。

为丰富优秀公共文化产品的供给,推动公共文化服务向优质服务转变,东城区创新性地将“戏剧东城”建设与公共文化服务体系建设有机结合。每年通过购买服务的方式,向区内约10万名群众提供免费观看中国评剧院、北京京剧院、北京歌剧舞剧院等专业团体演出的机会,使群众圆了欣赏高雅艺术的梦想。保障区内低保户家庭每人每年免费观看一场专业演出,让他们分享文化发展成果。同时,东城区还为农民工、残疾人、老年人、青少年等特殊群体开展了具有针对性的服务。比如在每年的中国儿童戏剧节中,所有演出都坚持低票价,100元以下的低票价占总票数的37%,使更多普通家庭的孩子有机会走进剧场,享受儿童戏剧的欢乐。组委会还针对社会部分困难群体组织公益专场,让外来务工人员、低保家庭、孤残儿童以及特殊行业子女等免费看到戏剧节的演出。

“东城区戏剧公益演出”“千场文艺演出进社区”等惠民活动,低票价、免费看戏的惠民政策不仅让东城的百姓获得了真正的实惠,而且还培育了一批戏剧观众群体,有效地促进了文化消费。据统计,2015年东城区戏剧消费近3亿元,覆盖人群近300万人。其中,话剧演出观众达100万人次,票房收入超过1亿元;儿童剧演出近千场,覆盖人群近50万人。在培育和促进戏剧文化消费的同时,也从一定程度上拉动了戏剧周边产业,如文化创意产业、餐饮娱乐业等。

智慧东城、数字惠民——创新数字文化服务

创新数字文化服务不仅能破解群众因受时间、场地等限制而无法享受公共文化服务的难题、打通公共文化服务的“最后一公里”,而且是实现文化与科技结合、构建现代公共文化服务体系的重要内容。在示范区创建期间,东城区紧密依托各大数字建设工程,多措并举,科学规划公共数字文化资源建设。

依托“智慧东城”行动计划,东城区全面提升了信息化基础设施服务能力并建设了公共基础数据共享服务平台。随着“智慧文化”特色工程的不断推进,东城区文化馆、图书馆、博物馆、档案馆等公共文化设施的现代化、数字化、信息化水平得到显著提升。同时,东城区在全市率先建设了公共文化服务数字导航网站,将数字文化馆、数字图书馆、数字博物馆的服务功能进行了有效整合,此外,用户还可以使用手持移动终端设备访问导航网站的移动平台,及时获取相关数字资源、文化活动信息、申请免费参与各类文化活动等。截至目前,该网站访问量已达到30余万人次。

为实现文化信息资源共享工程的区域全覆盖,东城区积极与文化部、文化部全国公共文化发展中心沟通联系,寻求合作,最终在全国大城市中第一个将文化部制作的文化信息资源共享工程电视节目送进百姓家中。东城网络电视服务平台将传统电视媒体与网络新兴媒体进行有机融合,在媒体传播互动化、视频化等方面行了成功的探索与尝试。该平台下设文化广角、少儿乐园、艺术视界、健康养生、百科天地、共享课堂和活动专区七大板块,由国家精心制作的优秀电视节目内容可谓包罗万象、应有尽有,东城的老百姓打开歌华有线就能免费点播观看。

结合“书香东城”数字化工程,东城区2015年向全区发放了与公共图书馆功能合一的“全民阅读卡”,为东城区30万户家庭构建一个海量数字正版资源的云端“家庭数字图书馆”,提供包含10万种数字图书、3万种有声图书、3500种数字期刊、23万种中小学试卷等数字文化资源,支持电脑、手机、平板等多种阅读模式。