文/刘黎平

在中国早期,文学和史学分家不是那么明显,史学家要有文学家的才华,文学家要有史学家的见识,《左传》、《史记》、《汉书》这些作品,既可以当历史读,也可以当文学读。司马迁,说他是史学家可以,说他是文学家也恰当。这种格局,至今还是存在的,一本《史记》,中文系必修,历史系也必修。

从文学角度而言,我们该怎样从《史记》当中汲取营养呢?

司马迁画像(资料图片)

司马迁画像(资料图片)

选材原则一:

一定要传奇 拒绝平庸化

我们写作文,大多数人会陷入一个选材的困境,一个普通的人,一个普通的日子,该选什么好呢?选什么才醒目呢?其实,当你有这样一种心理的时候,就说明你对于写作是有要求的,你拒绝主题上的平凡,拒绝材料上的平庸。从事微信公众号写作也是一样,平凡平庸平淡的文字和主题,很难赚到阅读量和点赞,但是又不能“怪力乱神”当“标题党”,要在真实的基础上出彩,不容易。

拿《史记》来说话,似乎不具备可比性。因为《史记》本来就是写杰出人物和非常事件的,尤其是书中人物,如果没干过几件惊天动地的事,还上不了史书呢,人选对了,根本不存在选材的问题。

其实不然,司马迁老师的本事,不只是在于写已经成为传奇的东西,更在于从不传奇的素材当中,发现传奇,发掘神奇。例如陈胜,当然是传奇人物,推翻暴秦,他是发起者。但是,传奇人物也有不传奇的时候,神奇人物的履历,也有让读者提不起精神的时候。陈胜早年是个雇农,一天到晚的生活,无非是日出而作日落而息,这样的人,在战国秦朝的田间地头一抓一大把,在介绍其早期经历的时候,怎样才醒目呢?怎样才让人记住呢?

司马迁来了传神一笔:陈胜同学扔了锄头,走上田头,首先一句“苟富贵,勿相忘”,再一句“燕雀焉知鸿鹄之志”,真是平地一声雷,说明陈胜同学不只是面朝黄土背朝天,不只是逆来顺受服从命运,他是有情怀的,是向往远方的。这个细节让一个看似平凡人的凸显了出来,这哥们有个性,有脾气,后来的大泽乡起义不是偶然的。以一个传神的细节作为人物的开篇,后面的传奇也就不显得突兀了。平凡中发现神奇,这就是文学。

再如李斯,当他还是一名学生或者基层小官吏的时候,他又能传奇到哪儿去?然而,司马迁老师又在选材上花心思,这个突破口就在老鼠上,官仓中的老鼠和厕所中的老鼠截然不同的待遇,激起了李斯对命运的深沉思索,促发他立志走上历史舞台。落笔很轻,却激活整篇,而且由此可窥视战国与秦朝之际读书人内心的躁动和不安,整个人物,整个时代,都因为老鼠而浮现笔端。

还有早年的刘邦,无非是个亭长,算是个基层人员吧,在起事反抗暴秦之前,这样一介平庸之辈,说他腿上长几十颗痣,鼻子生得高,都是些可有可无的点缀。要让他的形象能吓人一跳,得有事,且是不一般的事。司马迁果然寻出点事来,说县令生日,刘邦去送了个大大的空红包,然后大大咧咧坐上去吃香喝辣,由此还赢得娇妻。赴宴不给钱,却让司马迁写成了大事,于是就造成了这样的效果:刘邦在建不平凡功业之前,首先有了不平凡的性格。

翻阅《史记》,大多数篇章都是以神奇小故事开头的,引人入胜。两千多年来,《史记》阅读量这么高,可见作者是花了心思的。如果《史记》是个公众号,肯定狂赚点赞。

鲁迅点赞过《史记》,说它是“史家之绝唱,无韵之离骚”,而且在点赞过后,还认真学习了它。鲁迅在写作上,也善于选材,将平淡的题材神奇化。例如他写藤野先生,此公是学者,一生中没有风云叱咤的机会,没干过任何能上史书的事,怎样才能醒目呢?鲁迅就学司马迁,在选材上琢磨了一番后,他抓住了一个细节,说藤野先生不修边幅,甚至邋遢,在火车上居然引起乘务员警觉,说可能是小偷,叫旅客提防他。这一笔下去,一位朴素乃至寒酸的普通教授,居然有了历久不衰的“笑果”,有“笑果”就是有了阅读上的吸引力。

写人叙事,力求传奇,让人记得住,可以平淡,但不可平庸,没有传奇精神的平淡,就是平庸。写文章,当避免平庸,做到这一点,选材很重要。

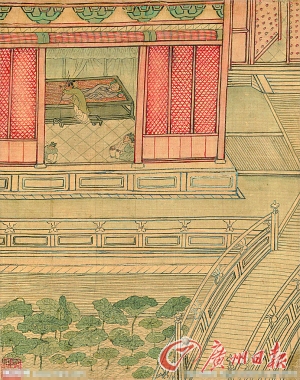

明 张宏 《史记君臣故事图》

明 张宏 《史记君臣故事图》

选材原则二:

宁可漏掉也不重复

无论是命题作文,亦或是微信微博的热点评论,总是会面对题材上的雷同,甚至是观点上的雷同,写来写去总是在一个重复的地方重复转圈。从命题作文而言,难得高分;从热点评论而言,被大量同类文章淹没掉那是无法避免的事。

太史公老师编写《史记》时,也面临同样的困惑,在他前面,有《春秋》、《左传》、《战国策》、《国语》等一大堆史书史料,而这些材料当中记载的人和事,他不得不再重复一遍,如何让《史记》不被淹没掉,选材上不免要另辟蹊径。

最明显的莫过于《管晏列传》,尤其是晏子的传记,《左传》和《晏子春秋》都已经记载得清清楚楚,晏子的形象已经清晰得无以复加,其品格和才能也已经深入人心无需重复,你司马迁老师还能写什么呢?面对题材重复的问题,司马老师果然绕道了。他写了这么一事:晏子每回坐车出去,贵为国相的他,却低调得不行,“常有以自下者”。他的座驾司机却趾高气扬,不可一世,导致其太太要跟他闹离婚,说人家国相都沉得住气,你拽什么拽。司机深深地受了刺激,估计也是怕老婆分手,于是变得谦虚,“其后夫自抑损”。晏子也因此给司机升了职。

为什么选了这么件与国计民生毫无瓜葛的事载入史册,司马迁是这样解释的:“至其书,世多有之,是以不论,论其轶事。”拾人牙慧没意思,我得写别人不知道的。晏子的伟大和睿智,大家都已经清楚了,司马迁刻意要展示的,是晏子的谦虚和平和,以及识人于卑微之时的独特眼光。虽然没有全面展现晏子的历史,却作了有益的补充。

现代的好文章,也走这条途径。例如鲁迅写《为了忘却的纪念》,关于进步作家柔石,要写的事迹很多,光他的作品分析就够写的了。然而,鲁迅也不从大处来写柔石,而是拣选极其细小的素材,他写自己跟柔石上街,“他和我一同走路的时候,可就走得近了,简直是扶住我,因为怕我被汽车或电车撞死;我这面也为他近视而又要照顾别人担心,大家都苍皇失措的愁一路”,这样琐碎的场面实在算不上高大上,跟当时柔石的文学创作,以及左联的活动毫无关系,却把柔石关心长辈和老师,以及鲁迅与柔石之间相互关怀的师生关系,栩栩如生地描摹出来了,并进一步向读者展示了左联作家和鲁迅之间的深厚情谊,从而为鲁迅的悲痛提供了感性上的积淀。

尤其在网络社会的今天,各种平台上各种文章多如洪水,怎样不被潮流淹没掉,独家发现小料也是方法之一。当然,这些个小料,一定要核实。

张良像(资料图片)

张良像(资料图片)

立意的确定:

不人云亦云 要独特醒目

关于《史记》的立意,那不是咱们一般人跟得上的,平时写文章也不要求处处跟上太史公,司马老师的“穷天人之际,通古今之变,成一家之言”,这种高屋建瓴的气势和俯瞰历史的姿态,不是一般人修得来的。然而,在具体篇章里,我们还是可以学到一些小技巧的。

最明显的莫过于《留侯世家》,就是“张良传”。关于张良,早有定论,这是刘邦给的:运筹帷幄之中,决胜千里之外。他是位顶级高参。司马迁再重复这个评价,不来点自己的干货,那就没意思了。司马迁就从张良外貌与品质对比来树立新意。他以为张良的外貌应该很威猛,能干大事的男儿怎能不威猛呢?结果一看画像,“状貌如妇人好女”,富有阴柔美,不像一位英雄,有点违和的感觉。

在评价张良的同时,又能延伸到做人的哲学:不能以貌取人。这样一来,读者就记住了你的观点,你的文章,也记住了作者。要知道,材料可以替代,立意却不可替代。