已经走过18年历程的北京国际音乐节现如今已经成为国际古典音乐最重要的音乐节之一,音乐节除了有名家名团的参与和高水准的歌剧、交响乐、室内乐等演出外,广泛向世界各地的作曲家委约创作新作品,成为音乐节重要的标志之一。18年来,北京国际音乐节已经委约众多的作曲家创作了十部作品在音乐节期间演出,这里面包括今年第18届北京国际音乐节开幕音乐会上演的中国作曲家邹野委约创作的《中国民歌变奏曲》和即将于10月22日上演的新锐作曲家安迪·秋保委约创作的《乒乓协奏曲》。《中国民歌变奏曲》由世界著名大提琴演奏家米沙·麦斯基演奏,由中国民歌《茉莉花》的旋律发展而成;《乒乓协奏曲》是乒乓球的表演与乐团演奏相结合的作品,演出时乐队前放一张乒乓球桌,运动员的乒乓球“比赛”与乐队演奏的节奏同步。

本届两部委约作品显示了北京国际音乐节艺术上多样化的追求。北京国际音乐节艺术委员会主席余隆接受北京青年报记者采访时说:“北京国际音乐节委约作品是一个开先河的创举,其目的是让世界听到中国的声音,让中国听到世界的声音。”

余隆:委约作品是前人栽树后人乘凉

说起委约作品,北京国际音乐节从第10届开始委约国内外著名作曲家为音乐节创作新作品。当时北京国际音乐节首先委约音乐节的顾问、波兰著名作曲家克里斯托夫·潘德列茨基创作上演《第八交响曲》,成为北京国际音乐节第一部委约作品。随后,第13届北京国际音乐节上,美国著名作曲家霍华德·肖的委约作品《毁灭与回忆》由著名钢琴家郎朗和中国爱乐乐团合作演奏。在这一届北京国际音乐节,周龙的委约作品歌剧《白蛇传》上演,并获得当年的普利策音乐奖。也是在这一届音乐节,叶小纲的委约作品《咏·别》隆重上演。

第15届北京国际音乐节,著名作曲家谭盾把摇滚无调性序曲《青春》献给北京国际音乐节15周年;在第16届北京国际音乐节上,音乐节委约美国作曲家罗伯特·奥尔德里奇为上海弦乐四重奏成立30周年纪念创作作品《弦乐四重奏》,在这一届音乐节上周龙再次接受委约创作交响史诗《九歌》。今年的北京国际音乐节,委约作品《中国民歌变奏》和《乒乓协奏曲》更是锦上添花。

余隆告诉北青报记者:“委约作品源起北京国际音乐节。我们现在所欣赏的贝多芬、马勒或者是其他作曲家作品,大都是一百年前的作品。这个时代我们应该有自己的委约作品,委约作品来自于文化机构、非功利目的委约。如果每部作品委约都希望产生一个价值的话,那么伟大的作品是不会诞生的。做委约这件事情本身是需要赞助商、政府和各方面支持、理解我们的行动。委约是前人栽树后人乘凉。我们的委约作品是必须要延续的,一定要没有功利性的。委约作品一定要完全支撑文化结构体系,如果写两个歌曲那就不是委约作品。委约作品是要留下一个时代的作品。”

余隆特别谈到中国题材的委约,他说:“2009年我与周龙达成共识,选定爱国诗人屈原的《九歌》作一部大型交响史诗。我认为中国不是没有素材,中国的历史文化中有取之不尽的素材可以用,但是不能要求每个作曲家、每部委约的作品都成功。周龙的《白蛇传》是北京国际音乐节与波士顿歌剧院共同委约的歌剧作品,经过我们积极地推动,这部作品赢得了2011年普利策音乐奖,这一荣誉也验证了北京国际音乐节对原创新音乐作品的忠实与信心。作曲家特别需要这样的推动和信任,所以我想做的就是去大力推动中国作品的委约。”

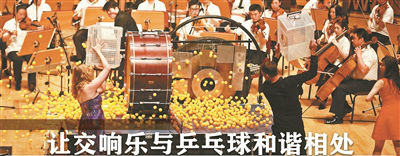

安迪·秋保:让交响乐与乒乓球和谐相处

即将于10月22日上演的《乒乓协奏曲》是本届北京国际音乐节委约的一部独特作品。乒乓球是一项体育运动,而交响乐是一种源自西方的古典音乐,怎样让二者结合?新锐作曲家安迪·秋保认为:“其实乒乓的节奏中,有一种律动,就像音乐的节奏一样。除了乒乓球,我们还用了许多其他的乐器去模仿这种节奏,这样重合的音乐可能让你分不清哪些是乒乓球的声音,哪些是打击乐的声音。然后,我通过小提琴将所有的声音,包括乐团、乒乓球、打击乐胶着在一起,让它们更加和谐。”

“乒乓协奏曲”,顾名思义,乒乓将作为主奏“乐器”与管弦乐队展开竞奏。怎样做到?似乎对这位天生灵性、被《纽约时报》评价为“出格、刺激、充满戏剧性”的实验作曲家来说不是难题。作曲家巧妙地根据乒乓球击打的速度、起落点、器件、部位、力度、方向等构思出作品多层次的段落空间,全曲分为两个乐章。乐曲一开始由小提琴独奏引入,跳跃的微型节奏动机,似乎在模仿打击乐的音响,小提琴音色成为贯穿全曲的一个“黏合剂”,分别出现于两个乐章的导入部分。随后,弦乐上的这个核心动机蔓延至整个乐队,音乐顿时变得朝气而有动感,像一支充满时尚感的爵士乐队。此时乒乓的音色开始踩着节奏有序地拉开阵势:挑高慢打,换成大小手鼓的对打,抑或快速攻打……与乐队展开“竞奏”。当音乐进入高潮时,整个乐队犹如一个“混搭”的城市派对,黑人小提琴、班卓琴、非洲节奏、拉格泰姆、锅碗瓢盆声、京剧鼓点节奏与乒乒乓乓击打声等共冶一炉,亮点纷呈。协奏曲的演奏中,两位乒乓手的表演显得格外出挑。他们并非音乐家,而是专业乒乓球健将——邢延华是美籍华裔乒乓名将,迈克尔·兰德斯作为美国乒乓球国手参加过奥运会比赛,他们被要求在规定的节奏中与乐队默契协奏。由于乒乓球在舞台上的难以操纵性,这便为演出带来令人无法预测的兴奋点与刺激感,比如球手要在乐队的戛然停顿处及时把球抓在手里,或把握住球的落点与乐队整体节奏律动的“合拍”,这对两位乒乓球运动员来说是不小的挑战。但作曲家看来早已料到这点,即使乒乓球与乐队的偶然错位,这种偶合的和声效果,也被置于音响的合理构成之内,这不由让人想起偶然音乐的鼻祖约翰·凯奇……基于这些因素,整场音乐会为我们带来前所未有的视角与听觉冲击力,大大刷新了乐迷的听觉体验。

现年36岁、正在普林斯顿大学攻读作曲博士学位的安迪·秋保素以异想天开闻名。因作品新鲜有趣,安迪被《纽约时报》评价为“不拘一格,爱求刺激,充满戏剧性与活力”。说到《乒乓协奏曲》的创作灵感,安迪笑言,他历来觉得乒乓运动有趣,并且节奏、律动也和音乐有异曲同工之妙。虽然他本人不擅长打球,他却一直有将乒乓与古典乐跨界合作的想法,直到与小提琴家伊丽莎白·泽尔策尔相遇,“没想到真的可以实现,而且是和一个完整乐团合作!”

北京国际音乐节鼓励年轻作曲家的创造性,就是要留下这个时代的作品,而《乒乓协奏曲》就是充满想象力的创造性作品。乒乓球和交响乐队打出怎样和谐的节奏,10月22日在保利剧院,人们将拭目以待。