京味小说名家叶广芩,继《采桑子》、《状元媒》等一系列受到业界推崇以及读者喜爱的家族小说后,把她笔下的京味文学进一步延展。在由北京十月文艺出版社出版的新书《去年天气旧亭台》中,叶广芩把目光更多地从大宅门内延伸到了胡同里、京城百姓中。此外,一如过去她对标题和结构的讲究(《采桑子》根据纳兰性德的词架构,《状元媒》以京剧为序列),这次的《去年天气旧亭台》每篇篇名都是一个北京建筑的名字,包括《太阳宫》《月亮门》《鬼子坟》《后罩楼》《扶桑馆》《树德桥》《唱晚亭》《黄金台》《苦雨斋》九篇。

其人

“举手投足流露出闺秀遗风,文化底蕴”

蘸浓情之笔,写北京百姓人家日常生活,同时记录下老北京的历史、风俗、人情。“有‘墨香’,不造作,不拿捏,从容舒展中流露书卷翰墨之气……叙事写人如数家珍,起承转合不愠不躁,举手投足流露出闺秀遗风,文化底蕴。内行看门道,这文风这品位,装不出来学不到家,只能是生活磨炼环境熏陶先天素质后天修养多年浸泡酿造而成。”这是著名作家邓友梅对叶广芩作品的评价,也是她的作品让众多读者着迷,并俘获不少年轻“粉丝”的原因。

“生活磨炼环境熏陶先天素质后天修养多年浸泡酿造”,叶广芩的人生,丰富、独特。她的家庭祖姓叶赫那拉,是隆裕(慈禧的内侄女,光绪的皇后)的本家,家中有根基,辛亥革命之后衰落,父亲去世之后,家境更是一落千丈。她典当过家里精美的东西,经历过赤贫,1968年离开北京到陕西的时候,母亲病着,连被子都是凑的。京城大宅门里的小格格,下乡放过羊,当过十几年的护士,东奔西跑干过记者。1990年她于日本千叶大学学习,学的是法经学,研究“二战”日本遗孤问题。1995年,她调入西安市文联创作研究室。2000年她开始到周至县挂职任县委副书记,蹲点于秦岭腹地的老县城村,她讨厌“打造”旅游区,力促“原生态农家乐”。她还在西安的培华女子学院当院长,年近70的她还经常回去上课,那里学生们的专业是护理、会计等,但同时教文化素质、服装、化妆、书法、瑜伽……

其书

“人熟了,文就熟了”

陕西序列、纪实序列、日本序列、环保序列,如同她极为丰富的人生经历,叶广芩的创作,其实是非常多面的。但在读者中呼声最高的,还是京味小说。1995年,叶广芩写下了首部京味儿小说《本是同根生》。真正写家族小说,是从她48岁才开始。此前,北京城这段她成长中无法磨灭的日子,她不愿触碰。“心里不想写。但时机成熟了,泥封列出一道缝时,没想到这样艰难困苦的、你不愿意去触碰的东西,酿成了酒了,飘出了酒香了。”在接受北京晨报记者专访时,对于自己的创作,叶广芩评价得非常坦率。“以前,写的总是很一般,没有什么出彩的地方,它几乎不是用生命去写作的,可以说是为了写作而写作,所以我以前写了那么多东西,没人知道你是谁。只是到了后来,出了这些京味小说了,才知道你还能写写小说,为读者所知道、所接纳。”但反过来讲,“人熟了,文就熟了”。现在这一篇篇京味小说,还是得一个历经沧海的叶广芩才写得出。

曾经,叶广芩以为自己再也回不了北京了。现在,她也没有一页北京户口。2008年,她家在西颂年胡同的老院子拆迁,她在望京买了房子,还办了北京暂住证。住在高楼上,那个老北京,是早就找不到了。北京的变化太快,几个月不回来,有的地也就不认识了。前些天去北京人艺谈新话剧的事儿,叶广芩去了趟隆福寺,但没什么小吃,满是脚手架。但是,叶广芩说:“我爱北京的日子,我是北京的孩子。走南闯北,我不能忘记我的胡同,不能忘记胡同给予我文字中的爱和敬意,尊严和高尚,从胡同我看到了这座城市内里的厚重和达观。”

如今,北京、日本、西安,三个地方,叶广芩差不多一年各住三分之一的时间。“世界你把它看穿了,它就是一个球,球上有水、有山,你在这、在那,都是一样的。至于它的和谐与不和谐,就是看人去怎么做了。”

对话

北京文化 不能任其慢慢流失

北京晨报:您这次的新书,涉及北京的一些地方,提到地方就容易让人想到变迁,比如您这里有一篇叫《太阳宫》,原来那还有窑坑,还淹死过人,现在人们只知道是个地铁站名。您现在每次回北京,还能感觉到强烈的变化吗?

叶广芩:两个月不上街,几个月不回来,有的地就全不认识了。变化还是太快了。现在连1950年代的一些建筑都成了有仿古之幽情的地方了。小时候住十条西颂年胡同附近。现在老院子没了,奥运会的时候,家里拆迁,到望京买了房子。

北京晨报:生活、居住方式的变化,更像生活在一个移民社区,老北京文化的流失似乎是必然的。

叶广芩:昨天,我早上坐公交车,65岁以上,享受这个待遇,坐公交车不要钱,不是差钱,就是觉得还挺自豪。我就看,一会儿上来一个老头儿,一会儿上来一个老太太,拉着买菜的车,一张嘴全是老北京土腔,就觉得亲切,我也是他们的一员,你看他们老了,我也老了。北京在渐入老龄化,也面临着必然要解决的社会问题。老北京的文化得要你用心去找,见到老大爷们,会感到了胡同小板凳拿着蒲扇聊天那种感觉,现在变成公共汽车拿着菜篮子了,不过还能依稀感觉到。但是我觉得,北京的政府部门和北京市民,要有意识保留自己的文化,不能任其慢慢流失,否则它就会像一个“统一”的国际大都市一样。

北京晨报:怎样保留呢,现在生活方式确实与过去很不一样。

叶广芩:比如节气,从节气入手,中秋节买兔儿爷,春节老北京习俗的普及,一点点深入到年轻人的生活中,把文化灌进去。人是很懒的,是从吃,从享乐入手。保留中华民族文化,北京文化,是具体的、舒舒服服地让人接受。

京味小说 是用生命去写作的

北京晨报:北京的语言,现在也在流失。

叶广芩:语言上,也应该有意识地保留,比如通过一些真正写老北京的影视剧。这次我正在给北京人艺写一部话剧,我就说一定要有北京话,不能全是,但比如你写个八旗子弟,他还是要说北京话。演员现在很多不会说北京话,都是港台腔,“好可爱的”之类,这次我写的这部小说,最后一篇《苦雨斋》,就提到了这种忧虑。

我这种忧虑,一种北京的文化人的忧虑,是面对着自己写的这些书,我的书架子上一本一本的,自己写的,别人写的,我就想我们没什么人在乎了。我的后代没有一个对文学感兴趣的,没有一个能继承你的事业的,小字辈的,满嘴港台腔、网络语言,我听他们的话很吃力的,他们听我的话觉得过时,说我是“蛋白质”,傻蛋、白痴、神经质,拍了一下他们的肩膀,他们也说,你把我的暴雨梨花汗都拍下来了,我的肾上腺素都爆了表了。

我对中华民族的文化从心里喜欢,想摆脱它都不可能,对我来说摆脱了这还有什么其他?但当现在的语言发生了这样的改变的时候,你会觉得你的这些东西没有人认可了,没有人继承了。这么优美的东西被“暴雨梨花汗”所颠覆了,这种失落对文化人来说是深入内心的,跟我相似年纪的人,有这种感觉的大有人在。

北京晨报:您这次的书从大宅门到更多普通老百姓,这与您之前写家里人感受有什么不同?

叶广芩:放开眼了,走出家门,不能老写自己家里的事,另外我身上有老北京大宅门里的一面,也有来自我母亲家族南营房的穷丫头的一面,我的人格来说是两种,像夹袄,有里儿,有面儿。很融合,因为他们都是属于大北京,北京的文化实际上就是老百姓的文化和大宅门的文化相结合。

北京晨报:陕西、纪实、日本、环保系列与京味小说系列的创作,感受有什么不同?

叶广芩:以前,写的总是很一般,没有什么出彩儿的地方,它几乎不是用生命去写作的,可以说是为了写作而写作,所以我以前写了那么多东西,没人知道你是谁。只是到了后来,出了这些京味小说了,才知道你还能写写小说,为读者所知道、所接纳。

北京晨报:您的写作和您丰富的经历分不开。

叶广芩:很多东西我过去不去触碰它,不去动、不愿意动,心里不想写,但时机成熟了,泥封列出一道缝时,没想到这样艰难困苦的你不愿意去触碰的东西,酿成了酒,飘出了酒香。主要还是经历,人熟了,文就熟了。

游走各地 看穿了世界就是一个球

北京晨报:您现在也常去日本生活,对日本文化的感受如何。

叶广芩:在好几个城市生活过,筑波市,丈夫原来在那教书,后来到了广岛市,后来我爱人退休了,名古屋市爱知大学又把他聘去了,在名古屋又待了挺长时间。日本对传统文化的保留我们应该借鉴,它放很多假,都和传统文化相关,这对老百姓来说很深入人心。

北京晨报:经常更换不同的地方生活感受如何?

叶广芩:我从陕西深山老林,原始森林,坐汽车,坐飞机,一下子飞到广岛了,在濑户内海边上看着大海,我就想,这个和老县城四郎泉的溪水都是通着的。不过是面目不一样而已,世界你把它看穿了,它就是一个球,球上有水、有山,你在这、在那,都是一样的。中国的、外国的,喧闹的大都市和冷清的原始森林,至于它的和谐与不和谐,就是看人去怎么做了。

北京晨报:当护士的经历对写作有什么影响吗?

叶广芩:当了十五六年的护士。我们上课的时候,一个老头儿躺在解剖台上,一丝不挂,教员拿着一把刀子,一圈一绕,把脑子掏出来了,人死了以后脑子是硬的,是灰白色的,冰凉冰凉的,老师说,这是大脑,这是小脑,这是什么沟回,讲完老师说你们看看,我站他旁边,得接着啊。当时托着吓得我都站不住了。我就想,在这个凝固的东西里装着多少喜怒哀乐,多少故事啊。现在变成冰冷的、硬邦邦的一团,原来人的思想、故事都是有质量的。从人体的研究,其实我已经进入了一个作家的范畴。从研究人,到研究人的思想和灵魂,本身是一个很自然的跨越过程。

北京晨报:您的《青木川》曾改编成《一代枭雄》电视剧,您和北京人艺合作的话剧《全家福》剧场效果也很好,最近有没有其他的影视、舞台剧计划?

叶广芩:现在写小说,拿起笔就写,没有任何纠结。这次北京人艺想让我改《采桑子》,但这部作品体量太大,并且是群像式作品,需要找出一个经典的人物,其他作为陪衬,得重新写,不是改的事,所以我决定重新写。还是老北京的故事,和现在的北京结合起来。不管怎么说,想做成精品,不要受制于时间。

北京晨报记者 刘婷

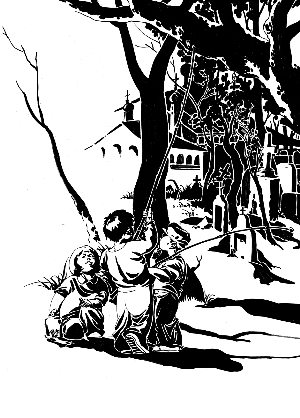

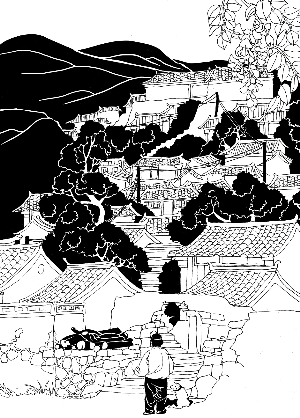

以上插图 选自《去年天气旧亭台》