展览:雕塑人生——邹佩珠先生纪念展

时间:2016年4月22日—— 5月8日

地点:北京画院美术馆

齐白石老人在世时,李可染和邹佩珠常常会一起去拜见老师,夫妇俩还常常细心照料老人的一些琐碎事。有一次,齐白石拿着一个纸包送给李可染,嘱咐他回家后再打开看。李可染回到家后,发现纸包里面是白石老人篆刻的一方李字印章。不过特别的是,在“李”字的下面,还刻有一个小小的圆圈。后来李可染去问老师,这个圆圈是什么意思?老人一语双关地说,你的身边佩有一颗珍珠啊。的确如此,邹佩珠不但点缀了李可染先生的人生,她自己本人也是令后学们敬仰的一颗明珠。

《夫人邹佩珠肖像》 李可染

翻开20世纪中国美术史,常常发现在那些大师的背后几乎都有一位默默付出的女人。她们为了丈夫的艺术事业,燃烧并奉献着自己,成就了大师的风采。李可染先生的夫人邹佩珠就说过:“我从没有一天停止为实现他的理想而努力工作。”这几乎成为她一生的座右铭,她为他活着,为他奋斗着,直到生命最后结束的时刻。

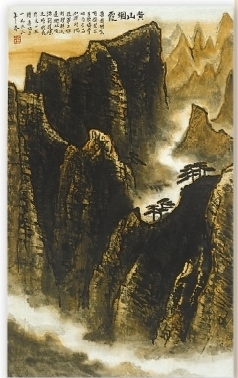

《黄山烟霞》 邹佩珠 纸本设色 1963年

一次邂逅成就奇妙姻缘

1943年的一天,刚刚接到重庆国立艺专聘书的李可染,正要去学校报到。因为途中迷路,他便向路边正在画水彩写生的一位女同学打听,国立艺专怎么走?认不认识李畹?她住在哪儿?李可染邂逅的这个女生就是邹佩珠,而李可染的妹妹李畹正好就是她的同学兼好友。此时的邹佩珠早已从李畹的口中,知道了眼前这位颇具名望的青年画家。初次相遇如此平凡,他们却用彼此的一生成就了一段“艺坛”天缘。1944年,由校长林风眠先生主婚,导师刘开渠、李超士先生证婚,邹佩珠与李可染喜结良缘。两人在婚后没有自己的新房,只能从当地老乡家里借了一间六平方米的小屋。因为房间过于简陋潮湿,屋内竟然冒出一丛绿竹,李可染便将居室内的青竹以邹佩珠名字的谐音取名陪竹,又以晋人“不可一日无此君”之意定斋号为“有君堂”。

北京体育馆大型浮雕《运动员》

这个江南女子不婉约

虽然身为苏杭女子,但邹佩珠并不“婉约”,反而从小她就有一种中国传统文学中的侠义情怀,在少年时邹佩珠便开始习拳,上学后更是对各类体育运动情有独钟,踢足球、扔铅球、长短跑样样精通。结实的体魄、男子般的性格、对体育运动的偏爱成为她从事雕塑事业的基础。北京体育馆落成,邹佩珠为馆内大厅创作了大型浮雕《运动员》;工人体育场兴建,邹佩珠又创作了著名的《掷铁饼运动员》。可以说,这些体育类型的雕塑与邹佩珠早年的成长经历和性格不无关系。

她不仅仅擅长体育雕塑,还为安徽泗洪县烈士陵园创作《彭雪枫像》,巾帼不让须眉,在众多的投稿方案中一举夺魁。如今,四米多高的彭雪枫将军大理石像依然矗立在烈士陵园里,接受着后人的瞻仰。

50年代,邹佩珠在社会上是一位事业有成的雕塑家,但她同时也是一位善于持家的妻子。婚后的李可染经历战争的磨难和家庭的变故,贫病交加,自己一身病痛,还要以微薄的收入承担起整个大家庭的负担。邹佩珠从自己祖父那里接触并自学了很多神奇的药方和疗法,依靠自己持久的耐心和细心的琢磨为李可染做着身心双重的调理,逐渐李可染的失眠症和高血压等病症开始缓解,并逐步恢复健康。

为了承担起家庭生活的负担,邹佩珠不但是当时中央美术学院雕塑系任课最多的讲师,还去北京市第十一中学兼职当美术老师贴补家用。“文革”期间,李可染改革中国画的艺术理想被迫中断,敏感的他在精神高压下引发了失语症,头颈僵硬、行动不便的李可染只能通过用笔写字的方式跟人交流。生活的困难和精神的压力都使得邹佩珠无法再坚持自己的雕塑事业,她毅然为了李可染放下了自己手中的雕塑刀。“我若想着自己的雕塑创作,就没时间帮助他。将两个人的成就算在一起,就觉得值得了。”从此,社会上少了一位卓有成就的雕塑家,李可染的艺术中却有了一位最亲密的助手。

邹佩珠开始寸步不离地照料李可染的生活,还鼓励他用练习书法的方式来锤炼自己的身心。在邹佩珠和医生的帮助下,李可染慢慢地从精神阴影中走了出来,还逐渐形成了自己的书法风格。至此,中国画史上不但有了开宗立派的“李家山水”,还诞生了书法史上独具一格的“酱当体”。

虽然邹佩珠放弃了自己在雕塑事业上创造性的才华,但是她却用另外一种方式,从另外一个角度去实现了自己的艺术抱负,成就了自己的艺术理想。