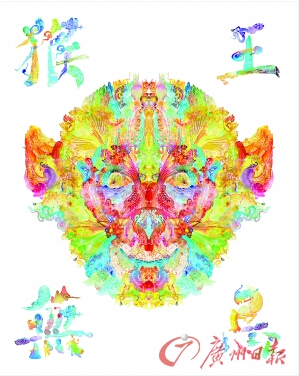

作品《猴王无忌》

当代艺术家邬建安让传统艺术焕发生机——

邬建安是近些年颇受西方艺术界关注的中国当代艺术家。他的作品根植于中国传统艺术,无论是古老的剪纸艺术、还是濒临灭绝的皮影技艺,都在他的手中重焕生机,生长出巨大的、富有当代意味的视觉图案。具有东方神秘色彩的神仙鬼怪也借由他的创作“漂洋过海”,闯入西方人的视野,令他们感到饶有趣味。

今年农历春节,邬建安受邀在美国大都会博物馆举办了一个名为“解放美猴王”的艺术项目,再次吸引了多方关注。

观众积极参与 美猴王“重见天日”

美国大都会博物馆有一个传统,每次中国农历新年的时候他们都会组织一些特殊的文化项目以示庆祝。今年恰逢大都会博物馆亚洲部成立100周年,规模自然要比往常大得多。博物馆希望能有一个比较强的观众参与性,同时又能与博物馆的收藏产生互动的当代艺术项目参与进来。

精挑细选之下,他们选择了中国的年青艺术家邬建安。

项目的举办地是大都会博物馆亚洲艺术收藏的重要展厅——208画廊,这里陈列着许多重要的亚洲古代佛像。曾经历战乱、又漂洋过海来到异乡的它们大都残缺,许多佛像都遗失了自己的手臂。“手臂”这个意象让邬建安联想到了让美猴王不得动弹的五行山,因为这座山被视作是佛祖手掌的幻化。

由此,邬建安有了一个“解放美猴王”的大胆设想——他邀请前来参展的观众,为佛像们设计出他们遗失的手臂,再由邬建安负责将它们剪下来,粘贴在一幅3m×1.5m的巨大封印上,当累积到一千只手之后,封印便可解除。美猴王就可重见天日了。

美猴王究竟长什么样子?好奇激发出观众们极高的参与热情,一千只手很快就集齐了。封印当即被揭开,露出来的居然是一面写着“见者猴王”四个字的大镜子——原来,每个见到镜子的人,就是重获自由的“美猴王”。

邬建安告诉记者,他自己就是属猴的,小时候又特别喜欢看《西游记》。“最不愿看到的就是猴王被压在五行山下,这次有机会在大都会的佛教塑像前解放一把猴王,我是很兴奋的。这个解放猴王也有迎接猴年到来的意思。”

在这个项目当中,令邬建安觉得特别有趣的现象是,很多西方的观众并不非常仔细地去研究佛像失落的手臂,而是快速地把自己的手摹绘了上去。“这潜在的意思就是:自己的手即是佛陀的手。我觉得这是对项目概念的一种延展。”

一位幻想家打开的远古之门

邬建安毕业于中央美术学院实验艺术学院民间艺术专业。和其导师吕胜中一样,邬建安也非常善于从中国民间艺术传统中吸取灵感。最早期,他运用剪纸构建自己的艺术王国,而近几年,他开始在更多的媒材上寻找可能,比如牛皮、金属板、铜材料等,以非常繁复的制作工艺生成极具当代意味的视觉图案。

邬建安擅长对包括《山海经》在内的远古神话进行追溯及再创造,这使得他的作品具有强烈的神秘主义色彩。在当代众多关注于现实生活题材的艺术家中,聚焦于“逝去的趣味”的邬建安显得格外与众不同。他或许只是个幻想家,但他却为我们打开了一扇门——这扇门通往被遗忘的远古世界,也通往我们灵魂深处一个隐秘的角落。

《九重天》:《九重天》中一共包含了九种动物,有鸟、人面鸟、人头鸟、羽人,然后是人、老虎、青蛙、娃娃鱼,最后是鱼。它们之间是一种从天到水的空间关系,系象征着世界的层级。水底的鱼象征的是空间的最深级,天上的鸟象征的是空间的最高级,中间的动物依此类推各自占据着空间的一个层级。在里层,你比我大你咬我,反过来在外层我变大的时候就轮到我咬你。

为了完成这套浩大的作品,邬建安与皮影雕刻家汪天稳进行了合作。创作皮影已逾50多年的汪天稳,其丰富的经验使得邬建安能够将自己的奇想化为立体的现实。

《刑天舞》:由1500余个不锈钢板镂刻着色的人物组成。第一部分为呈同心圆状排列的环形阵,最中心簇拥着一个张开双臂狂舞的刑天,一圈圈环绕着众多上古传说中的神祇与刑天其他舞蹈姿态的形象。人物色彩呈彩虹色阶排列,中心赤红,向外逐渐变冷。这个部分象征着某种神秘的原出力量。规则的中心向四周辐射的排列方式,可能会让人联想到某些原始的宗教仪式。第二部分利用了展出环境的特殊地形。散落布置了数百个人物,色彩穿插错落,制造出了一条由小人组成的彩色条带。这根条带会在冬雪飘落的时节缤纷依然,将引领人们的视线,从而串联起地域故事与中国上古传说。

艺术创作是自己最能说了算的工作

广州日报:您最早是学广告出身的,然后又到中央美院学习实验艺术,专业还是“民间艺术”。为何您先后的选择有这么大的反差呢?

邬建安:是有点跳跃。本科我是读的广告学专业,但后来在实践中,我越来越感到自己不适合做广告,关键就是受不了甲方否定自己的想法。艺术创作是最能自己说了算的工作,只要对自己诚实就好了,所以我转向美术学院继续学习。选择民间美术与本科时受到的一些刺激有关——那时我们都很喜欢标榜自己“洋气”,愿意交外国朋友,和他们吹嘘毕加索、安迪·沃霍尔这些大师。可在一些朋友眼里,他们觉得我这样很幼稚,又不是你们国家的大师,你怎么可能了解得深入呢?你们有意思的东西不都在传统文化里吗?这刺痛了我,开始想究竟该把注意力放在什么地方。

广州日报:您对远古神话的好奇起源于何时?

邬建安:应该是很小的时候就有了。那时候看一些有插图的神话故事,故事里讲刑天、蚩尤,还有精卫填海,那些故事有着非常神秘的力量。

广州日报:您本人最喜欢的神话形象是什么?

邬建安:刑天。这个形象是最具勇武精神的形象。他的头被敌人砍下了,但无头的身体依然继续战斗。他是个非常特殊的英雄,热血澎湃、刚性十足。

传统技艺丧失了生存土壤

生存性保护是一条可行途径

广州日报:您的作品中充满了中国文学典故中的神仙鬼怪,外国人理解这些作品有没有文化上的障碍?或者他们可能会有一些和我们不同的解读?

邬建安:肯定有,其实正因为有隔膜,不同的解读才会发生。撇开不同文明在细节上的差异,其实神仙鬼怪都对应着人的精神世界的某些抽象层面,但在这些层面上不同文明的人们沟通起来并不困难。

广州日报:您的很多作品中,都包含诸多神话主体?而且它们之间还经常存在着“食物链”的关系?

邬建安:我对于编织结构复杂的故事特别有兴趣。我觉得故事其实就像人对现实世界的某种二维推演,我们借助故事去弥补和调整生活不如意的部分,或者通过故事创造一个实验着的新世界。我们在故事世界的迷宫里一直迷失下去并热情不减地持续找寻迷宫的出口,可能在不经意间就面对了许多生命奥义或哲学命题,在故事的世界里他们总是很自然地出现又很自然地淡去。

广州日报:您觉得“实验艺术”和“传统”是什么关系?

邬建安:“实验艺术”在当下中国是一个有着相对具体指向与含义的概念,其范畴大致是当代艺术中具有实验精神的实践部分。艺术中的“实验”,包括这样几个部分:1.话题、内容的实验;2.媒材、语言的实验;3.重新界定艺术边界的探索。“传统”的内涵其实随着时代的发展而变化,我们总是在当下的视野里寻找或重新解释传统。传统对艺术“实验”的三个方面都会产生作用,以最简单的媒材、语言为例,传统手工艺的许多技巧与手段可以非常快捷地转化为实验艺术的语言资源,制造具有独特性的感官体验。

广州日报: 您对包括剪纸、皮影等民间传统技艺钻研很深。据您了解,这些民间传统技艺目前发展的状态如何?您对于它们在当代的发展有何建议?

邬建安:并不十分乐观。传统技艺大多生长于古代社会生活方式与风俗习惯的土壤中,随着社会的变革,现代生活逐渐替代了传统生活,对传统技艺来说,这是一个生存土壤逐步消解的过程。既然人们的生活方式不能倒退回古代,那么依照逻辑推理也可提前预测传统技艺在今天的危险处境,它如果不能适应今天人们的生活方式与消费习惯,则不管其曾经多么辉煌,都不可避免地将会失传。

生产性保护应该是一条可行路径。所谓生产性保护,大致指的是传统技艺传承人通过销售自己的技艺产品,获得生活与生产的资本,从而达到技艺传承的保护性活动,这与自上而下的保护性活动不同,它需要拓展出一片新的市场。可以考虑借当代艺术、当代设计为传统技艺创造出关注的制高点,将他们拉进都市文化消费的前沿领域。

作品《猴王无忌》

当代艺术家邬建安让传统艺术焕发生机——

邬建安是近些年颇受西方艺术界关注的中国当代艺术家。他的作品根植于中国传统艺术,无论是古老的剪纸艺术、还是濒临灭绝的皮影技艺,都在他的手中重焕生机,生长出巨大的、富有当代意味的视觉图案。具有东方神秘色彩的神仙鬼怪也借由他的创作“漂洋过海”,闯入西方人的视野,令他们感到饶有趣味。

今年农历春节,邬建安受邀在美国大都会博物馆举办了一个名为“解放美猴王”的艺术项目,再次吸引了多方关注。

观众积极参与 美猴王“重见天日”

美国大都会博物馆有一个传统,每次中国农历新年的时候他们都会组织一些特殊的文化项目以示庆祝。今年恰逢大都会博物馆亚洲部成立100周年,规模自然要比往常大得多。博物馆希望能有一个比较强的观众参与性,同时又能与博物馆的收藏产生互动的当代艺术项目参与进来。

精挑细选之下,他们选择了中国的年青艺术家邬建安。

项目的举办地是大都会博物馆亚洲艺术收藏的重要展厅——208画廊,这里陈列着许多重要的亚洲古代佛像。曾经历战乱、又漂洋过海来到异乡的它们大都残缺,许多佛像都遗失了自己的手臂。“手臂”这个意象让邬建安联想到了让美猴王不得动弹的五行山,因为这座山被视作是佛祖手掌的幻化。

由此,邬建安有了一个“解放美猴王”的大胆设想——他邀请前来参展的观众,为佛像们设计出他们遗失的手臂,再由邬建安负责将它们剪下来,粘贴在一幅3m×1.5m的巨大封印上,当累积到一千只手之后,封印便可解除。美猴王就可重见天日了。

美猴王究竟长什么样子?好奇激发出观众们极高的参与热情,一千只手很快就集齐了。封印当即被揭开,露出来的居然是一面写着“见者猴王”四个字的大镜子——原来,每个见到镜子的人,就是重获自由的“美猴王”。

邬建安告诉记者,他自己就是属猴的,小时候又特别喜欢看《西游记》。“最不愿看到的就是猴王被压在五行山下,这次有机会在大都会的佛教塑像前解放一把猴王,我是很兴奋的。这个解放猴王也有迎接猴年到来的意思。”

在这个项目当中,令邬建安觉得特别有趣的现象是,很多西方的观众并不非常仔细地去研究佛像失落的手臂,而是快速地把自己的手摹绘了上去。“这潜在的意思就是:自己的手即是佛陀的手。我觉得这是对项目概念的一种延展。”

一位幻想家打开的远古之门

邬建安毕业于中央美术学院实验艺术学院民间艺术专业。和其导师吕胜中一样,邬建安也非常善于从中国民间艺术传统中吸取灵感。最早期,他运用剪纸构建自己的艺术王国,而近几年,他开始在更多的媒材上寻找可能,比如牛皮、金属板、铜材料等,以非常繁复的制作工艺生成极具当代意味的视觉图案。

邬建安擅长对包括《山海经》在内的远古神话进行追溯及再创造,这使得他的作品具有强烈的神秘主义色彩。在当代众多关注于现实生活题材的艺术家中,聚焦于“逝去的趣味”的邬建安显得格外与众不同。他或许只是个幻想家,但他却为我们打开了一扇门——这扇门通往被遗忘的远古世界,也通往我们灵魂深处一个隐秘的角落。

《九重天》:《九重天》中一共包含了九种动物,有鸟、人面鸟、人头鸟、羽人,然后是人、老虎、青蛙、娃娃鱼,最后是鱼。它们之间是一种从天到水的空间关系,系象征着世界的层级。水底的鱼象征的是空间的最深级,天上的鸟象征的是空间的最高级,中间的动物依此类推各自占据着空间的一个层级。在里层,你比我大你咬我,反过来在外层我变大的时候就轮到我咬你。

为了完成这套浩大的作品,邬建安与皮影雕刻家汪天稳进行了合作。创作皮影已逾50多年的汪天稳,其丰富的经验使得邬建安能够将自己的奇想化为立体的现实。

《刑天舞》:由1500余个不锈钢板镂刻着色的人物组成。第一部分为呈同心圆状排列的环形阵,最中心簇拥着一个张开双臂狂舞的刑天,一圈圈环绕着众多上古传说中的神祇与刑天其他舞蹈姿态的形象。人物色彩呈彩虹色阶排列,中心赤红,向外逐渐变冷。这个部分象征着某种神秘的原出力量。规则的中心向四周辐射的排列方式,可能会让人联想到某些原始的宗教仪式。第二部分利用了展出环境的特殊地形。散落布置了数百个人物,色彩穿插错落,制造出了一条由小人组成的彩色条带。这根条带会在冬雪飘落的时节缤纷依然,将引领人们的视线,从而串联起地域故事与中国上古传说。

艺术创作是自己最能说了算的工作

广州日报:您最早是学广告出身的,然后又到中央美院学习实验艺术,专业还是“民间艺术”。为何您先后的选择有这么大的反差呢?

邬建安:是有点跳跃。本科我是读的广告学专业,但后来在实践中,我越来越感到自己不适合做广告,关键就是受不了甲方否定自己的想法。艺术创作是最能自己说了算的工作,只要对自己诚实就好了,所以我转向美术学院继续学习。选择民间美术与本科时受到的一些刺激有关——那时我们都很喜欢标榜自己“洋气”,愿意交外国朋友,和他们吹嘘毕加索、安迪·沃霍尔这些大师。可在一些朋友眼里,他们觉得我这样很幼稚,又不是你们国家的大师,你怎么可能了解得深入呢?你们有意思的东西不都在传统文化里吗?这刺痛了我,开始想究竟该把注意力放在什么地方。

广州日报:您对远古神话的好奇起源于何时?

邬建安:应该是很小的时候就有了。那时候看一些有插图的神话故事,故事里讲刑天、蚩尤,还有精卫填海,那些故事有着非常神秘的力量。

广州日报:您本人最喜欢的神话形象是什么?

邬建安:刑天。这个形象是最具勇武精神的形象。他的头被敌人砍下了,但无头的身体依然继续战斗。他是个非常特殊的英雄,热血澎湃、刚性十足。

传统技艺丧失了生存土壤

生存性保护是一条可行途径

广州日报:您的作品中充满了中国文学典故中的神仙鬼怪,外国人理解这些作品有没有文化上的障碍?或者他们可能会有一些和我们不同的解读?

邬建安:肯定有,其实正因为有隔膜,不同的解读才会发生。撇开不同文明在细节上的差异,其实神仙鬼怪都对应着人的精神世界的某些抽象层面,但在这些层面上不同文明的人们沟通起来并不困难。

广州日报:您的很多作品中,都包含诸多神话主体?而且它们之间还经常存在着“食物链”的关系?

邬建安:我对于编织结构复杂的故事特别有兴趣。我觉得故事其实就像人对现实世界的某种二维推演,我们借助故事去弥补和调整生活不如意的部分,或者通过故事创造一个实验着的新世界。我们在故事世界的迷宫里一直迷失下去并热情不减地持续找寻迷宫的出口,可能在不经意间就面对了许多生命奥义或哲学命题,在故事的世界里他们总是很自然地出现又很自然地淡去。

广州日报:您觉得“实验艺术”和“传统”是什么关系?

邬建安:“实验艺术”在当下中国是一个有着相对具体指向与含义的概念,其范畴大致是当代艺术中具有实验精神的实践部分。艺术中的“实验”,包括这样几个部分:1.话题、内容的实验;2.媒材、语言的实验;3.重新界定艺术边界的探索。“传统”的内涵其实随着时代的发展而变化,我们总是在当下的视野里寻找或重新解释传统。传统对艺术“实验”的三个方面都会产生作用,以最简单的媒材、语言为例,传统手工艺的许多技巧与手段可以非常快捷地转化为实验艺术的语言资源,制造具有独特性的感官体验。

广州日报: 您对包括剪纸、皮影等民间传统技艺钻研很深。据您了解,这些民间传统技艺目前发展的状态如何?您对于它们在当代的发展有何建议?

邬建安:并不十分乐观。传统技艺大多生长于古代社会生活方式与风俗习惯的土壤中,随着社会的变革,现代生活逐渐替代了传统生活,对传统技艺来说,这是一个生存土壤逐步消解的过程。既然人们的生活方式不能倒退回古代,那么依照逻辑推理也可提前预测传统技艺在今天的危险处境,它如果不能适应今天人们的生活方式与消费习惯,则不管其曾经多么辉煌,都不可避免地将会失传。

生产性保护应该是一条可行路径。所谓生产性保护,大致指的是传统技艺传承人通过销售自己的技艺产品,获得生活与生产的资本,从而达到技艺传承的保护性活动,这与自上而下的保护性活动不同,它需要拓展出一片新的市场。可以考虑借当代艺术、当代设计为传统技艺创造出关注的制高点,将他们拉进都市文化消费的前沿领域。