天子与民同乐

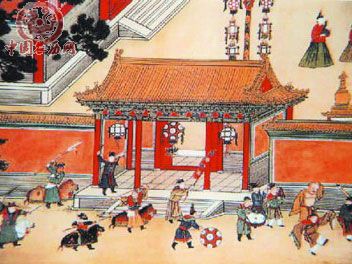

元宵节在宋代发展成最热闹的世俗狂欢节,跟市民文化的兴起、商品经济的繁荣,以及宋政府对元宵闹花灯的赞助是息息相关的。

与元代“每值元夕,虽市井之间,灯火亦禁”、明朝因“正月上元日,军民妇女出游街巷,自夜达旦,男女混淆”而“痛加禁约,以正风俗”的做法不同,宋政府对于元宵节的国民狂欢表现得非常宽容,诚如宋太祖所言,“宜纵士民之行乐”。

南宋时,依照惯例,元宵期间,临安府会蠲免公租房的三日租金;从正月十四日起,官府每天都要给各支歌舞队发钱发酒,以资犒赏;每至傍晚,临安府还要差人到各家各户询问:点灯的油烛是否够用。若不够,官府“各给钱酒油烛,多寡有差”,领取酒、烛到升旸宫,领取钱到春风楼。

到了放灯最后一夜,即正月十八日晚上,临安府尹要出来拜会市民。每当这个时候,府尹大人就坐着小轿,在舞队的簇拥下,招摇过市,“箫鼓振作,耳目不暇给”。临安政府的“吏魁”跟在小轿后,背着一个大布袋,里面装的都是“会子”(纸币),每遇到在杭州城做生意的商民,便给他们派钱,每人数十文,祝他们新年生意兴隆。这叫做“买市”。有一些狡黠的小商人,用小托盘放着梨、藕数片,在人群中钻来钻去,重复领赏,官府也不去计较。

宋朝的元宵节还有一个惯例:天子与民同乐,以示亲民。一首宋代小词写道:“奏舜乐,进尧杯,传宣车马上天街。君王喜与民同乐,八面三呼震地来。”说的便是宋朝皇帝在宣德门与民同过元宵的情景。每年的正月十四(或十五,或十六)之夜,皇帝都要“乘小辇,幸宣德门”,观赏花灯;随后,“驾登宣德楼”,宣德楼下早已搭好一个大露台,诸色艺人在露台上表演相扑、蹴鞠、百戏等节目,皇帝坐在楼上欣赏表演,“宫嫔嬉笑之声,下闻于外”;“万姓皆在露台下观看”,先到宣德门下的市民,得以近距离一睹上颜。

这时候,叫卖“市食盘架”的小贩守候在门外,等着赏灯的嫔妃宣唤,皇室中人叫买小吃零食,出手非常大方:“妃嫔内人而下,亦争买之,皆数倍得直,金珠磊落。”有些幸运的小贩,一夜之间就发了财,“有一夕而至富者”。

北宋徽宗年间,皇室还在皇城端门摆出御酒,叫“金瓯酒”,由光禄寺的近千名工作人员“把着金卮劝酒”。“那看灯的百姓,休问富贵贫贱老少尊卑,尽到端门下赐御酒一杯”。

元宵节宋朝君主登上宣德门楼看花灯,当然不是贪图声色享受,而是“秀亲民”,用宋仁宗的话来说:“朕非游观。与民同乐耳。”

防火 防盗 防走失

宋朝元夕放灯,“万街千巷,尽皆繁盛浩闹”,人头攒动,摩肩接踵,人多得连找个喝酒吃饭的地方都没有。宋人描述说:“所谓车马往来、人看人者是也。都人欲为夜宴,则绝无可往处,人多故也。”这么多人涌上闹市,男女混杂,满城灯火,免不了要对当时的城市治理秩序与公众安全提出挑战。

元宵节最容易发生的意外主要是火灾、儿童走失与治安事故、刑事犯罪。

正月还是天干物燥的时节,又兼千家万户彻夜燃烛点灯、燃放烟花,一不小心,便会引发火患。诗人陈著有一首《元宵》诗写道:“火是人生日用资,难凭回禄做儿嬉。千灯照夜成何事,一点疏防万屋危。”便是提醒家人:元宵放灯之时要注意防火。

所幸宋朝已建立了一套比较完备的消防制度,一百多万人口的杭州城配置有五六千名专职的消防官兵,每二三百步设一个巡察火警的哨岗,作为城市制高点的望火楼也是日夜有人值班瞭望,一旦发现哪处起火,立即拉响警报,附近的消防队很快出动救火。元宵放灯期间,宋政府当然更会注意火警,“分委府僚巡警风烛”。

热闹的上元夜,文静的仕女都出门赏灯了,好动的儿童又如何肯呆在家里?他们“拦街嬉耍,竟夕不眠”。但小孩子懵懂无知,人潮拥挤之下,极容易走失。宋人想出了一个办法:每一坊的巷口,在没有乐棚的地方,多设几处“小影观棚子”,里面放皮影戏,吸引小朋友进来观看,“以防本坊游人小儿相失,以引聚之”。

万众狂欢之际,也难免有人浑水摸鱼,或诱拐儿童,或偷劫财物,或调戏妇人。为防范这样的奸人趁火打劫,趁乱作案,宋政府在元宵夜会加强巡警,“命都辖房使臣等,分任地方,以缉奸盗”。凡热闹人多之处,皆点巨烛、松柴照路,亮如白昼。又派大量兵卒巡逻、站岗。宣德楼下,更是戒备森严,“两边皆禁卫排立”。

元宵放灯之期,设于京城的几个刑狱机构,也会张灯,“建净狱道场”,利用灯饰、图像演绎“狱户故事”,同时“陈列狱具”。这是对潜在不法分子的警示与威慑。京都的“元宵法制警示”最有意思:在“繁闹之地”点燃巨烛,“照耀如昼”,警卫押着囚犯数人,并有布幅纸板写明他们的犯罪行为:“某人为不合抢扑钗环,挨搪妇女。”意思是说,这些不法分子乘人不备抢夺观灯妇女的环钗饰物,或趁着人流如潮对观灯女性耍流氓。然后,京尹当众宣布对他们的法律惩罚。

实际上这是一场表演,那些被当众宣判的囚犯,并不是真的犯了盗抢财物与调戏妇女之罪,而是监狱里的犯人,被官府临时提出来充当一回“群众演员”,以配合官方的“元宵法制警示”。官府的用意,是“姑借此以警奸民”。