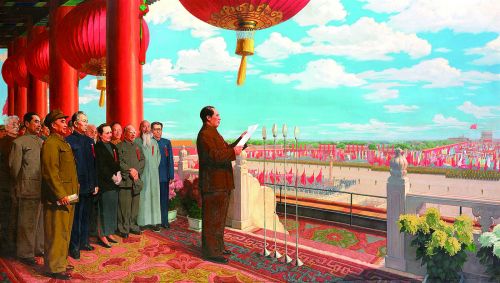

年青一代,虽无缘新中国诞生时的盛况,却能借由艺术大师的巨制,感受影像定格带来的震撼。作为中国国家博物馆2016年首个常设大展,展示馆藏现代经典美术作品的“领袖·人民”亮相一号中央大厅。42件经典巨制中,董希文和唐勇力两位大师的作品均以开国大典盛况为主题,虽然绘画形式一中一西,却同样成功表现了新中国的重大历史时刻。

《开国大典》

董希文的《开国大典》

亲戚家小屋里完成巨制

进入国博一号中央大厅,正中间的作品正是董希文独立创作的《开国大典》。这幅画虽广为流传,但鲜少有人知道它背后的故事。

1952年,中国革命博物馆(国家博物馆前身)委托中央美术学院组织创作油画《开国大典》。接到创作任务后,董希文在亲戚家的小屋里开始了没日没夜地创作,为了节省时间,他常在画室的椅子上过夜,用时两个月完成了这幅画作。

成稿最终呈现在2米多高、4米多长的画布上,可当时在那间局促的临时画室内,画幅上临房顶,下接地面,董希文甚至无法将画面尽收眼底,作画时,他一会儿爬上房顶,一会儿躺在地上。即便如此环境,董希文独立完成的《开国大典》处处展现出这位大师的扎实功力以及用心。

为了增强天安门城楼地毯的质感,董希文特别在颜料中掺上锯木的木屑和沙子,此外,画中的汉白玉栏杆颜色被故意画得偏黄,这样细微的改动正是为了展现中国是有几千年历史的文明古国。

1953年,《人民日报》在头版发表了37岁的董希文创作的油画《开国大典》。毛泽东主席在看了画后说:“我们的画,拿到国际间去,别人是比不过我们的,因为我们有独特的民族形式。”这幅世纪杰作,受到广大人民群众由衷的喜爱,当印成年画后,发行量达100多万张。

天安门城楼少了根柱子

站在《开国大典》前,你会发现董希文笔下的历史时刻选用了极为独特的视角,画面中只有毛主席站在中央,其他人都在偏左方,从天安门城楼向南看去,右侧的广场和大片的蓝天让画面尤显敞亮,展现了泱泱大国的气象。

画中还有一处常人不得而知的处理,被著名建筑学家梁思成评价为“建筑学上的大错误,绘画艺术上的大成功”。为了开阔视野,董希文大胆地抽去了毛主席身边的一根大红柱子,“抽掉”这根柱子,广场显得更为开阔,相反如果画上这根柱子反倒显得累赘了。为了稳重起见,董希文特别请教了几位建筑学家,大家对此均表理解和赞同。美术界同行亦对这种大胆构图设想感到奇特并表示赞赏。