59年前,明十三陵定陵地下玄宫开启,出土了3000余件随葬品,包括金器、银器、玉器和丝织物等。今年,随着十三陵新建地下文物库房启用,这3000余件珍贵文物又重新回到地下。

11月19日,记者从十三陵特区办事处了解到,截至11月18日,文物的搬家工作已经基本完成。挪移到地下的文物全部在恒温、恒湿的环境中保存,困扰十三陵多年的文物保存难题基本得到解决。

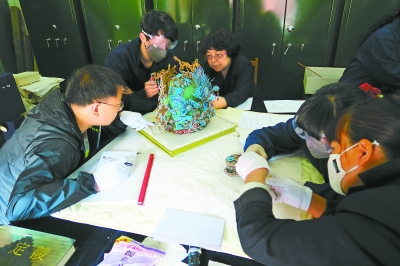

定陵文物搬家过程中,工作人员在清点皇后凤冠上的珠宝数量。

新库房面积增3倍

十三陵新建地下文物库位于定陵前的文物展厅附近,和曾经的老库房相距不过20米。库房分地上一层,地下两层,总建筑面积2435平方米。其中,地下建筑面积1850平方米(文物存放面积770平方米)。

昨天上午,经过严格的检查、登记程序,记者一行在工作人员的引导下,进入地下库房,楼道里充溢着浓郁的樟木气息。

“和老库房相比,面积增加了近3倍。”十三陵特区办事处相关负责人介绍,老的文物库房建于上世纪60年代,至今已有50多年。老库房位于地上,仅200多平方米,众多珍贵藏品无法分门别类摆放。并且老库房设施老旧,不具备恒温、恒湿保存条件,丝织品等文物的老化现象严重。

新库房于2009年动工营建,2012年正式完工。新库房不仅面积增大了,配备的消防、安防和空调设施也很先进。“中央空调可以保证恒温、恒湿;消防用的是氮气,灭火时可保证不弄湿文物”。

另外,新库房具有防震功能,并且可以通过音频、视频、红外等设施,对库房里的动向进行24小时监控。

一件龙袍得要6人来搬

顺着楼梯来到文物库地下二层,其中有一间库房专门用于存放丝织品。十三陵特区文物保管部部长宋磊介绍,1956年至1958年,考古工作者对定陵地下宫殿进行考古挖掘,共出土地下文物3000余件,其中丝织品600多件,包括明神宗生前穿过的龙袍、著名的女衣——百子衣等。

穿过3道安全门,就是库房的所在。房间里并排放着3组大立柜,每组立柜从上到下有10个宽达两米的大抽屉。每个抽屉上都有标签,说明存放的是哪件文物。工作人员打开其中一层抽屉,一件400年前曾被明神宗朱翊钧穿过的暗黄色龙袍,呈现在记者眼前。

这件龙袍平铺在抽屉里的白色宣纸上,胸前用金线绣制的游龙图案完整保留着,但衣襟、袖口等位置,很多布料已经脱落、碳化,成了碎片、碎屑。袍子上还有明显的被折叠过的痕迹。

随后,工作人员又打开另一层抽屉,同样是一件龙袍,颜色稍浅,衣襟上有明显裂纹,一侧的袖子已经残缺不全。

“这类丝织品最难保存。”宋磊介绍,文物刚出土时因为接触空气,已经出现了严重的碳化现象。在后来几十年的存放中,由于空间狭小,很多都被折叠在了一起,加剧了文物的老化。此次,新文物库设立了5个丝织品库房,用专门定制的大抽屉将所有丝织品平铺摆放。每个抽屉下都有专门的樟木隔板,用于防虫。库房温度恒定在20摄氏度左右,湿度在50%到55%之间。

所有丝织品中,最难搬运的是龙袍。工作人员介绍,龙袍的两只袖子平摊开来,有两米多宽,并且衣服上有很多残片,稍不留心就会有损坏。搬运时,得先把衣服平整地铺在一张搁板上,再将搁板从老文物库运送到新文物库,最后将搁板上的龙袍一点点挪移到专门存放的抽屉里。整个过程需要6个人参与,像这类大件的丝织品文物一天也只能搬运两三件而已。