1957年全家福,右起依次是汤一介、汤用彤、汤丹、乐黛云、汤用彤夫人张敬平、汤一介弟弟汤一玄。左起为萧萐父、杨祖陶、肖静宁、杨辛。

1957年全家福,右起依次是汤一介、汤用彤、汤丹、乐黛云、汤用彤夫人张敬平、汤一介弟弟汤一玄。左起为萧萐父、杨祖陶、肖静宁、杨辛。

1949年王府井金鱼胡同路口中立者为汤一介。

1949年王府井金鱼胡同路口中立者为汤一介。

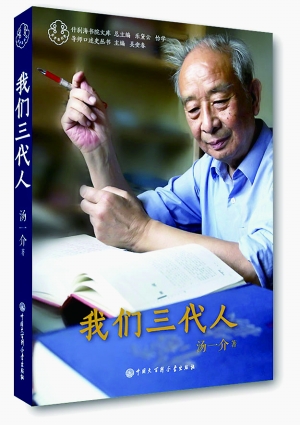

《我们三代人》面世

书写汤门三代知识分子

11月15日,国学大家汤一介的遗稿,一本从祖父讲起,讲述汤门三代知识分子,在中国百年社会动荡变迁中命运的《我们三代人》一书面世。汤一介先生夫人、著名比较文学学者乐黛云,以及来自北京大学、清华大学、中国社会科学院等多所高校机构的专家学者齐聚什刹海书院,研讨这位去年离世的学术大家的人生、学术以及该书创作。该书由中国大百科全书出版社出版,共计42万字,昨日开始网络预售,12月起将陆续在各地书店和网店销售。乐黛云昨日在研讨会上说道,她认为该书首先是事件的真实记录,同时是知识分子的精神史、心态史、交往史。

展现“诗书之家中的一家”

“我写这本《我们三代人》,只是想通过一些具体的事,写出我们这三代不过是众多诗书之家中的一家。”汤一介在该书序言中这样写道。汤一介是中国当代著名哲学家、北京大学哲学系资深教授,曾任北京大学儒藏编纂与研究中心主任等职务。2014年5月4日,习近平总书记到北京大学参加“纪念五四运动95周年”活动时,专程拜访了汤一介先生。汤一介的父亲汤用彤先生是蜚声中外的哲学史家、佛教史家、教育家,汤一介在书中以纪实的笔法全面介绍了他的父亲与胡适、钱穆、熊十力、吴宓、傅斯年等人的交往。另外,书中还呈现汤氏家训的原始手迹。汤氏家训“事不避难、义不逃责、素位而行、随适而安”出自汤一介祖父汤霖的《颐园老人生日讌游图自序》中。

对于自己,汤一介力求以客观、自我解剖的态度讲述自己的经历和学术生涯,首次用一万多字的篇幅讲述“梁效”事件的来龙去脉而不回避自己的责任。在书中他还披露了创办中国私立大学的梦想。他想把中国文化书院办成一所综合性的私立大学,书中全面介绍了他担任中国文化书院院长期间为此所做的努力,以及梦想难以实现的遗憾。

真实记载知识分子交往史

乐黛云介绍道,这部书稿曾经作为“抽屉文学”,从2003年开始一睡十余年,直到汤一介离世。因为当时辽宁的一家出版方,要“改掉三十多处,删掉二十多处”才能出版。汤一介宁可将该书放进抽屉。“这次该书像线从九曲珠子里穿过去,是很智慧的,只有两个地方做了比较大的删节和修改。”她还说道:“对我来说这本书首先是一个事件的记载,‘文化大革命’的很多事情,‘梁效’的事情,别的书不能提的,不愿意提的,或者不愿意很真实地提的,这本书提了,首先是事件的真实记录。第二点我觉得这是一个精神史,这本书是关于他自己的精神和当时同时代人的精神面貌的精神史。第三我觉得它是一个心态史,老汤写这个书的时候并没有很多避讳,真实地把自己的心态写下来了。比如邓可蕴,我常常开玩笑是他的旧情人,他上大学时邓可蕴上中学,他们之间那种默契和憧憬,说不出来的感觉,说情人其实也不是,一种很内在的、似有似无的感觉,他忠诚地把这种心态写出来,这种心态史是属于他那个时代的,后来也很难有了。他比我大四岁,我跟他的心态不一样,我就是太革命的,情调都跟他不一样。另外一个就是知识分子交往史,里面记了很多同学,同时代的朋友,对于他们那个时代各种朋友之间来往,我觉得这本书的价值在于,当时朋友交往的交往史很多是别的地方找不到的。对朋友、对人,不像有些写作要么是褒,要么贬,他记载得很真诚。他把我们那个时代知识分子的交往和心态写得很真实。”

■延伸阅读

《国史大纲》影响很大

在该书中,治学、读书与人生感悟,始终是一条主线。比如,汤一介提及他早年的一些阅读。他写道:“虽然我不是一个好学生,但我却爱看小说之类,初中时,我先是爱看巴金的《家》、《春》、《秋》,也看《三国演义》、《水浒传》,好像特别喜欢屠格涅夫的《父与子》、《罗亭》,觉得这些书写人的感情比较细微。从贵阳被遣送回昆明后,不能也不愿再回联大附中,就在家里自己看点书。我忽然对历史感到兴趣,父亲让我读钱穆先生的《国史大纲》,这本书对我影响很大,它使我了解到我们国家有着悠久、丰富、辉煌的历史,特别是钱先生对祖国历史的热爱之情跃然纸上,使我十分感动,这种态度可能对我以后爱好中国历史和中国文化有着非常大的影响。因住在乡间和心情之故,我对古典诗词由原来喜欢李后主的词,转为更喜欢陶渊明的诗文了,那些‘采菊东篱下,悠然见南山’、‘此中有真意,欲辨已忘言’、‘问君何能尔,心远地自偏’、‘北窗下卧,遇凉风暂至,自谓是羲皇上人’、‘流观山海图,泛览周王传’等等,在潜移默化中使我的性格中渐渐增加了爱‘自然’和‘自由’的因子。当然,我常常还是学着用湖北的乡音吟诵着《桃花扇》中的《哀江南》和庾信的《哀江南赋》,它们的那种悲凉的心境也正适合国难当头的年轻人品味吧!”

父亲的唯一一次责骂

汤一介书中还写到了父亲对他的唯一一次责骂。他写到父亲是个很慈爱的人,“我和父亲一起生活了三十多年,除了因出版《隋唐佛教史稿》问题他责骂过我一次,我不记得他还因别的事责骂过我,而对我和他的其他孩子更没有打过。1957年春,父亲的《魏晋玄学论稿》在中华书局再版以后,书局的编辑曾找我讨论是否也可以把《隋唐佛教史稿》整理出版。我当时想,父亲的身体不好,如果能早出版也好,于是我对中华书局的编辑说:‘这当然是好事,但我不能作主,得问我父亲看看他的意思再说。’于是,中华的编辑就找我父亲,并说我同意出版他的《隋唐佛教史稿》。中华的编辑走后,父亲对我大发脾气说:‘谁让你来代表我说可以出版《隋唐佛教史稿》的。这样的事你不能管。’我当时不知如何是好,没有敢申辩,后来我就写了一封信,请中华书局的编辑来向我父亲解释一下,这样父亲的气才消了。父亲生前一直没有考虑出版《隋唐佛教史稿》,这是因为他认为这只是一个初稿,还有许多问题需要进一步研究。”