首任“故宫博物院常委”吴瀛、国学大师汤一介、伶界大王谭鑫培、京城四大名医之一孔伯华,把他们中任何一个家族单拎出来,都够来上好几堂“百家讲坛”。如今,记录着这些家族陈年往事的文物、文献、艺术装置、影像资料,齐齐汇聚到了中华世纪坛世纪大厅。正在这里展出的“和合家风”文化主题展,以“家风”为题,在分为“家庭”“家族”“家国”的三部分中,展示数百件承载着历史温度的家书、家谱、家规和老照片,以及一段段既平凡又不普通的家庭、家族、家国故事。

1957年,时任北京大学副校长的汤用彤(右)在给汤一介(中)、杨辛(左)讲课。

家谱比历史课本有意思

展厅里,不少来看展的孩子对家谱兴致勃勃。“爸爸,我来考考你,汤一介的祖父是谁?”穿着“北大附小”校服的马少瑜满脸得意劲儿。在离她不足五米远的展墙上,列出了“汤家传承谱系图”,而还没来得及瞅上一眼的父亲自然哑口无言。“我告诉你吧,是清朝进士汤霖。”马少瑜一边抛出答案。

“毋戚戚于功名,毋孜孜于逸乐”,是汤霖教诲弟子及子孙的一句话,这回轮到马少瑜的父亲显身手了,“他希望后人不要眷念功名与享乐,而是多学知识。”一幅名为《颐园老人生日讌游图自序》的文稿系汤霖手迹,首次完整呈现汤氏家训的原始手迹,既有汤霖为人为学之要旨,亦可看出其对时局的态度。

不过,志在入读北大的马少瑜显然对国学大师汤一介更感兴趣。她反复阅读这样一段文字——2011年,汤一介、乐黛云将汤氏三代收藏的七万册书籍及书画、个人手稿、文献、照片等全部捐献给北京大学。“老人家无愧书香门第,太高尚了。”

同样高尚的还有与之紧邻的“百年吴家”。戏剧家吴祖光为不少人熟悉,而他的父亲吴瀛,曾任“故宫博物院常委”。吴祖光曾力劝吴瀛将数十年收集的241件珍贵文物收藏无偿捐献给国家,由故宫博物院收藏。“这样的展览比历史课本有意思,家谱是纲,文图是目,很容易就记住了一个人和一个家族。”初三学生“睿睿”在展厅门口的留言簿上写道。

1960年冯忠莲与长子陈长年互通家书。

家书贴近百姓有温度情怀

在“家庭”“家族”“家国”三部分里,最为厚重的当属以家书形式展现的家国故事。“修身、齐家、治国、平天下,是中国人平生的最大抱负。最终的落脚点还是在家国情怀。”策展人冯光生介绍,这里的“家国情怀”不同于以往那种“壮怀激烈、慷慨赴死”,“字里行间的日常用语,更为贴近百姓有温度的情怀。”

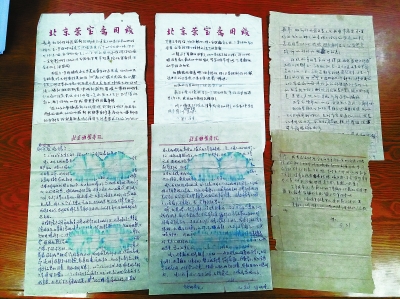

展柜里,有陈长年与继母冯忠莲来往的四封家书。冯忠莲系著名国画家,她临摹的《清明上河图》被定为国家一级文物。1960年三八妇女节前夕,正在北京矿业学院读书的陈长年给母亲写了一封信,一是祝贺节日,二是承认自己错了,不该惹母亲生气。在荣宝斋工作的母亲收阅此信后,热泪盈眶,如今这两页信纸上的几团洇痕就是母亲当年流下的泪水。母亲先后给陈长年回了三封家书,里面记录了她当时的工作状态和对子女无私的爱。

同样承载着百姓情怀的,还有上世纪七八十年代张闻乔致胞妹张骅的家书。张闻乔在信中写道:“我拿起笔来写:撕下日历,今天是你的生日……可是像古诗人写‘满城风雨近重阳’,有催租人至一样,又搁下来,一拖再拖,一直拖到现在,但又到‘故乡除夕夜,万里未归人’时也。”中国人民大学家书文化研究中心执行主任张丁协助提供了此次展出的部分家书,他觉得这些家书最让人难舍,“它们是第一手资料,又不为发表而写,不会说谎。”

办展也是积极抢救老物件

“咿呀呀——”展厅中央,几台不大的老旧电视机正在循环播放京剧《定军山》唱段。“这也是不得已而为之的办法。”冯光生透露,起初他笃定从七代名伶谭鑫培家族一定可以拿到丰富的文图资料,但这一想法落了空。要知道,1905年秋,丰泰照相馆拍摄了国内第一部无声黑白电影《定军山》,谭鑫培也成为中国历史上第一位电影演员。

“谭鑫培家族应当是中国戏剧史、电影史的一个缩影。可‘文革’把很多资料都给毁掉了,幸好还留有视频材料。”在冯光生看来,办这样一个展览也有某种抢救的意味,“如果再不加以整理,今后恐怕连线索都没了。这种断崖式的撕裂让人很痛心。”

谈起此次“和合家风”展览,冯光生解释,如今中国家庭逐渐演变为三口之家,但我们不应该忘记“树大根深、枝繁叶茂”的道理。北京歌华文化中心有限公司董事长黄春雷透露,今后这个展览将会做成一个固定的春节品牌展,“在阖家团圆的日子里,希望更多人来识族谱、传家风。”