若没有雷达修理所三次“固执的汇报”,曾侯乙编钟或许早已淹没在炮火之中。

1977年9月,武汉军区空军雷达修理所为扩建厂房,在湖北随州的擂鼓墩东团坡平整场地。施工不久,工人就在山冈顶部的红色砂岩下面发现了褐色泥土。时任雷达修理所副所长王家贵将这个发现报告给所长郑国贤,二人业余时间里颇好文史,感觉土层下很可能是历史遗存,立即向随县文化馆报告。

随县文化馆派了一个学音乐的工作人员前去现场考察,因为不懂考古知识,他否定了郑、王二人的推断,认为可以正常施工。又过了一段时间,褐色土层中出现了黑色胶泥,太阳一晒变成了灰白色,两位所长便联想起了马王堆汉墓影片里看过的白膏泥,便再次前往县文化馆,得到的仍是“可以继续施工”的结论,但郑国贤为防万一,下令爆破队从事作业时严格控制药量,出现情况一定上报。

1978年春节,施工队在爆破时发现了迸溅出的石板碎渣,遂刨开褐色土层,发现一层大石板。王家贵第三次赶赴随县文化馆报告,终于确定了这是一座古墓。襄阳地委及湖北省博物馆随即行动起来,后经国家文物局批准,同意对此墓葬进行发掘。

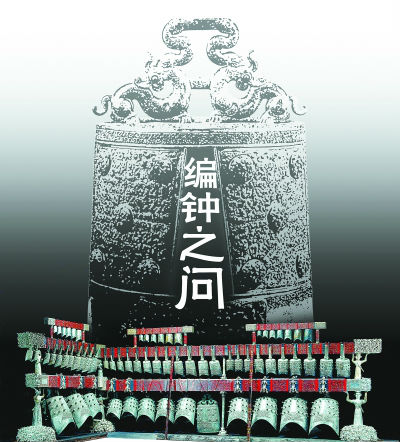

5月23日凌晨,发掘工作进入到排出积水、清除淤泥阶段,水面下约几十厘米处,隐约出现了呈曲尺形排列着的三根横木,其下似乎还悬有什么物品,年轻的队员们急不可耐,恨不得马上探个究竟,于是有人着急伸手去探摸,相继报告:“三根编钟横梁,下悬钮钟, 共十八具。”霎时间,工地上人声鼎沸,全是掌声和欢呼。两天之后,包括65件铜钟、1套铜木结构悬钟架在内的整套编钟全部出水。

曾侯乙编钟——这组两千多年前中国人制作的乐器,令世界考古学史学界为之震惊。出土后的三十八年以来,人们对曾侯乙编钟的探索未曾停止,对它的疑问也越来越多:编钟背后,究竟隐含着怎样的文明密码?人们从中可以获取怎样的文化信息?曾国究竟是一个怎样的国家,能够铸造出如此精美的编钟?

种种疑问,我们试图通过最新出版的《曾侯乙编钟》一书,来找到答案。

若没有雷达修理所三次“固执的汇报”,曾侯乙编钟或许早已淹没在炮火之中。

1977年9月,武汉军区空军雷达修理所为扩建厂房,在湖北随州的擂鼓墩东团坡平整场地。施工不久,工人就在山冈顶部的红色砂岩下面发现了褐色泥土。时任雷达修理所副所长王家贵将这个发现报告给所长郑国贤,二人业余时间里颇好文史,感觉土层下很可能是历史遗存,立即向随县文化馆报告。

随县文化馆派了一个学音乐的工作人员前去现场考察,因为不懂考古知识,他否定了郑、王二人的推断,认为可以正常施工。又过了一段时间,褐色土层中出现了黑色胶泥,太阳一晒变成了灰白色,两位所长便联想起了马王堆汉墓影片里看过的白膏泥,便再次前往县文化馆,得到的仍是“可以继续施工”的结论,但郑国贤为防万一,下令爆破队从事作业时严格控制药量,出现情况一定上报。

1978年春节,施工队在爆破时发现了迸溅出的石板碎渣,遂刨开褐色土层,发现一层大石板。王家贵第三次赶赴随县文化馆报告,终于确定了这是一座古墓。襄阳地委及湖北省博物馆随即行动起来,后经国家文物局批准,同意对此墓葬进行发掘。

5月23日凌晨,发掘工作进入到排出积水、清除淤泥阶段,水面下约几十厘米处,隐约出现了呈曲尺形排列着的三根横木,其下似乎还悬有什么物品,年轻的队员们急不可耐,恨不得马上探个究竟,于是有人着急伸手去探摸,相继报告:“三根编钟横梁,下悬钮钟, 共十八具。”霎时间,工地上人声鼎沸,全是掌声和欢呼。两天之后,包括65件铜钟、1套铜木结构悬钟架在内的整套编钟全部出水。

曾侯乙编钟——这组两千多年前中国人制作的乐器,令世界考古学史学界为之震惊。出土后的三十八年以来,人们对曾侯乙编钟的探索未曾停止,对它的疑问也越来越多:编钟背后,究竟隐含着怎样的文明密码?人们从中可以获取怎样的文化信息?曾国究竟是一个怎样的国家,能够铸造出如此精美的编钟?

种种疑问,我们试图通过最新出版的《曾侯乙编钟》一书,来找到答案。

挂钟爬虎

甬钟斡部纹饰

曾侯乙编钟 缘何能代表中国?

邹衡先生曾说:“什么能够代表中国?在我看来无外乎两者,一是秦始皇兵马俑,二是曾侯乙编钟。”秦始皇兵马俑体势庞大,宏伟壮观,相比之下,曾侯乙编钟则要小很多,但小并不代表内容少,曾侯乙编钟背后所蕴含的中国古代文化成果,绝非三言两语能够说清。

作为乐器,曾侯乙编钟的铸造技术和性能,在世界乐器史中独树一帜。公元前5世纪,中国人就已熟练掌握了“一钟双音”的制造技术。用此技术铸制的乐钟,音域可在五个八度以上;它的中音区部分,十二律齐备,可以轻松转调,音乐表现力强。史书中曾记载当时有的工匠为了定音,会故意刺瞎双眼,从而让自己的耳朵更为灵敏。单凭两只耳朵,就能让音频绝大多数能控制在如今音乐家所能包容的精准范围之内,这是何等不易,又是何等神奇。

此外,多种铸造和焊接技术的创制和发展,为技术融合奠定了坚实的基础:早在两千四百年前,中国就已发明红铜花纹铸镶法,青铜组合浑铸技术到达新高度。传统分铸的焊接技术和失蜡法都有了不小的进步。如此方法制作出来的编钟,不仅质地坚硬、形制规范、尺寸准确、色彩匀称、花纹清晰,而且可依据钟架铸件的承重、钟体的发音、钟组序列中个体的变化与秩序等不同种需求,实现更为复杂及精致的技术性能。

曾侯乙编钟在设计与装饰上也是美不胜收。红、黑、黄与青铜色相互映衬,大气典雅,上面点缀了人、兽、龙、鸟、花和几何形纹,辅以具有装饰效果的铭文,采用圆雕、浮雕、阴刻、彩绘等多种技法,满满一派王室气象。

“兴于诗、立于礼、成于乐”——作为礼乐之器,曾侯乙编钟则蕴含了丰富的礼乐文化思想,体现出时人的审美意识和精神追求,同样体现出曾国人以乐约束和规范自身行为的教化风气。钟、磬等悬挂乐器的配置方法,反映出主人公的等级高低——编钟不再是纯粹的宗庙礼乐器,转而成为一种身份的炫耀。不同乐器组合所发出的不同音律,呈现出当时音乐的多元化趋向。

听觉与视觉的互补,礼与乐的融合,使得曾侯乙编钟成为不折不扣的“载道之器”,亦存有美学光彩,如此丰富的内涵,足以成为中国古代文明成就的高度集合。

小小曾国 编钟怎会如此精美?

春秋战国时期,在汉水流域以东有很多姬姓国家,与中原京畿之内的周朝天子同姓,史称“汉阳诸姬”。与之相对的,是日渐强大的楚国。“汉阳诸姬,楚实尽之”,楚国对周边国家大肆讨伐,姬姓诸国均遭劫难。

20世纪30年代,安徽寿县李山孤堆楚幽王墓中出土了一件“曾姬无恤壶”,铭文中记载楚王娶曾国女子为妻。历史学家刘节根据这个发现大胆提出“中原地带有一姬姓曾国存在”的设想,此论断在当时还无法得到证明。后来随着曾侯乙墓的发掘,一个汉水流域的曾国得到人们的关注,同时也令人们困惑。这个曾国,在史书上根本找不到有关记载,它究竟是一个怎样的国家?

上世纪七八十年代,考古学界一直将曾国文化纳入楚国文化的范畴之内。一来楚国是南方绝对的大国;二来曾国与楚国地理位置接近,所以常常被并入到楚国文化的体系之中。但在实际考古发掘中专家发现,曾国与楚国的文化或来自两个不同的源流。有一种说法认为,曾国是西周王朝经营南方大策略的重要部分,是为周王朝实现对江汉地区有效控制,牵制楚国发展的一个重要设置。曾国文化中,继承了许多周王室的基因,曾国的礼乐文明也代表着周王朝的最高水平。

但一个小小的曾国,怎能制造出如此精美的曾侯乙编钟?相比之下,为什么临近的楚国和周王室则没有发现与其匹配的编钟呢?

“铸造编钟不是拍拍脑袋就能成的事儿,往往还要和当时的社会环境以及文化、科技、经济发展水平紧密联系,天时、地利、人和缺一不可”——西周时期,人们对于乐律的认识不够,铸造水平也跟不上,虽然有钱,但缺乏知识和技术条件;春秋时期周王室衰落,诸侯国战争不断,经济条件和社会条件并不处于有利的地位;到了战国时期,“礼崩乐坏”,诸侯国干脆忙着征战打仗,心思不在礼乐上,即使是势力日渐强大的秦国,兴许也没有熟练掌握铸造技术,心有余而力不足。

然而恰恰是这个小小的曾国,偏居一隅,相对稳定,没有战乱的影响,自然有心情琢磨礼乐之事;背靠铜矿,可以为乐器铸造提供充足的铜料,铸造材料问题得到了很好解决;加之曾国深受传统礼乐的影响,并无威胁周王室的企图,在礼乐文化上愿意投下大气力,一来二去,也就促成了曾侯乙编钟的出现。

音乐与考古 究竟是怎样的联系?

不同于其他的考古发掘工作,对于曾侯乙编钟的研究,实际上牵扯了许多其他学科,考古学方法与这些学科知识的相互借鉴,别具挑战。虽说这些新兴的延伸研究十分冷门,却也为考古学领域的拓展提供了一种全新的思考。

音乐学与考古学两个属性不太相同的学科,紧密结合起来开展研究工作,是从《曾侯乙编钟》一书出版工作启动时开始的。

长期以来,懂考古的不懂音乐,懂音乐的不懂考古。但在古代乐器研究方面,确实需要将两者联合起来。我国古代的钟律与琴律相通,曾侯乙墓中出土的一把五弦器,有人认为即是调音之用。但在中国古代音乐典籍中,对钟律的记载较少,所以在研究曾侯乙编钟乐律时,专家学者采用了不少古代琴律的研究方法。一方面,在复制或复原编钟时,于琴律中借鉴了很多有益的元素,据以研究古人的音高设计思路和结果;另一方面,在复原或编创编钟乐曲时,多依据传世琴曲,在乐曲中保持钟律和琴律的共同特点,以使乐曲和律,符合古人的音乐美学旨趣。

此外曾侯乙编钟上的3755字铭文,有2800多字讲述的都是有关音乐的内容,标示了钟的悬击位置或敲击部位及其所发音的名称,还记述了曾国与楚、晋、齐、申、周等国的律名对应关系。所见律名28个、阶名66个,绝大多数前所未知。“对这些出土文字的识读,必须借助考古学及其相关领域如古文字学的研究成果或研究方法。对这些出土文献的考释,则要倚重有相当学术成就的音乐学学者才能完成。”湖北省博物馆副研究馆员张翔如是说道。

音乐学理论融入到考古学之中,犹如激活了文物的灵魂,推动了考据名物、证经补史,进而能够丰富人们对于历史及所处文化的认知。而考古学知识融入到音乐学之中,则更多是用理性思维及科学手段,对于音阶音列、演奏性能等方面进行有价值的探索,进而为各种音乐实践创设更多种可能,二者之间具有密切的文化、技术和艺术方面的互通互融关系。正是有了这次音乐学与考古学的联合,才有今天的中国音乐考古学的蓬勃发展。

考古人员清理挖掘现场

《曾侯乙编钟》

编钟的研究

是否可以就此而止?

考古学本身就是一门不稳定的学科,很多事情要依靠推论。推论本身不具有说服力,一旦有了新的考古发现,经常会被推翻,对于曾侯乙编钟以及曾国的研究,亦不例外。

2014年,伴随湖北随州一件“随大司马嘉有之行戈”的出土,困扰考古学界三十多年的“曾随之谜”终于解开,曾国和随国其实是“一国两名”。这一新考古成果的发现,将之前许多关于曾国和随国的猜想一举打破,那些曾经看起来信心十足且举例丰富的论断,在实物面前,变得毫无说服力。

曾侯乙编钟缘何会出现,这本身就是个谜,因而围绕曾侯乙编钟所进行的各类研究,实际上也存在很多未解的疑问。比如“乐舞重建”这个课题,一直困扰着相关专家学者。我们从现有出土的青铜器、漆器上所能看到的,只是一些静态的图案,一瞬间的记录。而在当时,演奏编钟的人实际是一边敲击编钟,一边根据音乐的旋律做舞蹈动作,由于编钟音乐没有复原,乐舞的姿态也就不好妄下定论,还需要等待新的考古发现才能有所突破。

此外,编钟上的纹饰研究依旧还有很广阔的研究空间。曾侯乙编钟的精美,在纹饰上的体现尤为鲜明,同是编钟,同是一个部位,甚至是同一大类的纹饰,每一个都有不同,有些纹饰还存在抽象和简化的处理。虽然在青铜纹饰的研究中,已经有了相对成熟的分类,但将其放到具体一件器物中,仍存在许多无法准确表述的类型。纹饰背后的象征和文化含义,也亟待通过新的材料来予以验证和发掘。

虽然有关曾侯乙编钟的研究成果不在少数,但真当钻到这里头,才发现这其中可以细细挖掘的东西还有很多。三十年对于一代考古学家来说已很是漫长,但对于曾侯乙编钟的研究来说,才是个开始。

一本书做了十二年

靠什么撑着?

一本书从编写到正式出版,整整经历了十二年时间。漫长时光背后,能够撑起这种记忆的,唯有感激与热忱。

冯光生、黄敬刚等一大批湖北籍专家,对曾侯乙墓有一种特殊的情感。刚从学校毕业,他们就有幸得到去曾侯乙墓发掘现场参与考古工作的机会,曾侯乙墓的发掘经历对他们知识体系的建立,以及对考古学所持的情感有着很密切的关联。

长期以来,有关曾侯乙编钟的学术研究工作,一直处于较分散的状态,直到2003年,由黄敬刚等人发起,北京大学考古文博学院教授邹衡和曾侯乙墓考古发掘队原队长谭维四两位先生领衔,集合了三十多名各领域专家,才开始有对曾侯乙编钟研究成果进行系统整理的打算。

写作之初,由于缺乏出版方面专家的介入,《曾侯乙编钟》的写作较为凌乱,有的章节篇幅很长,有的章节仅有几千字;标题和文章风格不甚统一,两千多张用图也缺乏准确标注。最突出的问题还是在资金上,《曾侯乙编钟》最早的启动资金,是发起人之一黄敬刚用私人资金垫付的。

编撰期间,湖北陆续发掘叶家山西周曾国墓地、文峰塔春秋曾国墓地、郭家庙曾国墓地、枣阳曹门湾曾国墓地。这一系列的曾国考古新发现,不仅破解了曾国族属问题,还为曾侯乙编钟及其所反映的曾国音乐文化的形成和发展,提供了深远的历史背景。湖北省博物馆打破陈规,及时提供相关资料,将不断出现的考古新发现增补到书中,增加了这本书的研究深度。2013年,金城出版社着力推动《曾侯乙编钟》书籍的组织编写,使这本搁置了十几年的大书能够正式对外发行,刊印之时,邹衡、舒之梅二位先生早已辞世多年。

当责任编辑欧阳云拿着《曾侯乙编钟》这本书来到武汉,拜访谭维四先生时,躺在病床上的谭先生拿着书难掩兴奋之情,谭老提起该书编撰过程时说:“我要亲自写,哪怕是很短……我就是想再做些事情……”