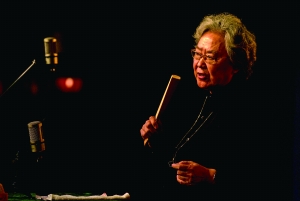

74岁连丽如老当益壮,在舞台上一说就是1个小时,惊堂木一响,便是满堂彩。

连先生在演出开始前将当日水牌摆放好,她追求让每一细节尽善尽美。

连先生演出结束前,义子王玥波会提前在台口恭迎,搀扶老人家离场。

面对粉丝求签名、合影,连先生有求必应。

剧场至今还保持传统方式,观众可以边品茶边看演出。

在西城第二文化馆,往往出现一票难求,观众戏称这是“升舱”。

醒木惊天,书声铿锵。评书大师连丽如的“宣南书馆”近日在天桥艺术大厦开书,这一句“书接上回”再次在天桥响起,光阴已走过近60载。

“宣南书馆”原本落户在开阳桥北的“西城区第二文化馆”内,2007年开馆说书,每周六一场,至今坚持9年,演出至500场,赶上文化馆要拆除重建——这一句“下回分解”竟不知到哪里去“且听”。经西城区多方协调,“宣南书馆”乔迁至“天桥艺术大厦”重张——歪打正着,别离近60年,北京评书竟然“回家”了。11月12日,第501场“书接上回”,天桥还是那个天桥,连丽如已从少年锦时迎来迟暮白头。

天桥,北京评书的发祥地,17岁起,少女连丽如跟着父亲连阔如在天桥说书,是中国历史上第一个女说书艺人。没说几年,赶上“文革”,她进北冰洋汽水厂当了12年工人,再上台已年过40。

父亲连阔如有“净街王”的美誉,一张嘴,万民空巷。等到连丽如40多岁重返舞台时,“已经不会说书了”,再拜师,师傅就是老伴儿贾建国。贾建国与连丽如同岁,是互相“看着长大的”。6岁学相声、13岁上台弹三弦,就因为娶了评书大师的女儿,贾建国放弃了舞台。他教老伴儿,也教老伴儿的徒弟,还负责书馆的售票、卖茶、引座……当连丽如在台上高喊一句“掌柜的!掌柜的!”老头儿立马放下茶壶,扛起椅子、夹着三弦就上台,老两口再伺候观众一出“那天刮的本是八级的西风。”

书馆一场演出3个小时,连丽如说《三国》,义子王玥波说《水浒》,徒弟梁彦说《精忠说岳》。收费一人40元,每场200多观众。由于评书“书接上回”的艺术特色,民间有“听得起戏,听不起书”的说法,有观众已坚持听书9年,门票加上车票,算算账,至少填进了3万元。

从开阳桥到天桥,从闭老馆到开新馆,评书还是那个评书,观众还是那些观众,这就是所谓的“传承”吧。惊堂木一拍,74岁的连丽如“书接上回”是曹操的千军万马;74岁的贾建国举起茶壶:“茶水5块,来一壶您?”

相对凡人之204

他们是生活中的凡人,也许我们从未关注过他们的存在,但他们却操控着我们的生活质量。凡人的力量就像空气,平凡但不可或缺。让我们转过头,看看身边的“相对凡人”。

本版策划 张英

本期撰文

北京晨报首席记者 崔红 通讯员 宋云辉

本期摄影

首席摄影记者 蔡代征