今天咱要说的这段要从上面这张“工资单”说起,不知道您从这张工资单找到亮点没有?第一行是名字,第二行是月薪,月薪8元的职工里找到熟人了没?工资只有蔡元培的75分之一有没有?

这张“工资单”曾经是北大红楼(现在的新文化运动馆)的一件展品,不知道啥原因,现在您再去北大红楼,却看不到这件展品了。十年前,小奇曾经到此参观,这张1919年2月的北大教职员工“工资单”成为了小奇心中不可磨灭的记忆。

于是,小奇绞尽脑汁让这张“工资单”和大家见面,顺便聊聊这张工资单背后的故事。

一、毛同学当“北漂”

故事大概开始在1918年8月,咱们故事的主人公毛同学和几位同学一起从湖南来到北京,开启求学求新之路,这也是他生平第一次进京。

到京后,其他的同学主要商谈到欧洲勤工俭学,毛同学支持他们出国,但他自己决定留在北京,带着梦想当“北漂”。

举目无亲、又是借钱来到北京的毛同学,投宿于自己湖南第一师范的老师杨昌济家中。此时,杨昌济已经在北大任教。

和现在的年轻人一样,漂在北京总得找份工作,维持日常的开销。有一种说法是通过杨昌济介绍,毛同学认识了李大钊,李大钊为他安排了一个北京大学图书馆助理员的职务;还有一种说法是,蔡元培了解到毛同学的情况,致信李大钊,为他安排了一份图书馆的工作。

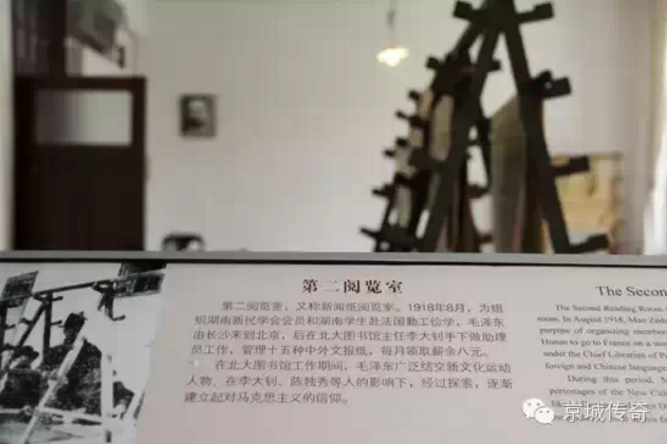

总之,毛同学在北大有了一份工作。在北大红楼西侧的第二阅览室,毛同学负责管理《申报》、《民国日报》,《晨报》、《京报》、《大公报》等十五种中外文报纸,每天登记新到报刊和来阅览人姓名,月薪8元。

二、8块钱够花么?

从这张工资单我们发现,当时蔡元培每月挣600元,陈独秀挣300元,李大钊挣120元……那么您不禁有个疑问,每月挣8元的毛同学够日常开支么,是月光族啊还是能攒下点?

那么先来看看下面的数据。1918年清华学校的外国教员狄登麦在北京西郊第一区调查居民195家的生活状况。调查结果显示,当时北京市郊平均5口的人家,每年至少须收入100银圆,以维持最低生活。最低生活水准为每人每年20元,每月每户8.3元。

狄登麦在调查中称:有了一百圆的生活费,食物虽粗而劣,总可以充饥;房虽不精致,总可以避风雨;此外每年还可以制两身新衣裳,买一点煤免到路上去拣去扒;更可以留余五圆,做零用。拿了这五圆可以在年节,买一点肉吃,常常喝喝茶,若没有病人及医药费,或者可以去近边山上去朝香。

实际上毛同学的8元月薪已经相当于京郊农民5人家庭的月开销。

另一组上海的经济数据显示,1911-1919年1银圆可以买30斤上等大米;1银圆可以买8斤猪肉;1银圆可以买10尺棉布;白糖每斤6分钱,植物油每斤7-9分钱;食盐每斤1-2分钱。实际上,上海的物价比北京要高出10-20%左右。

按照这组数据来看,毛同学每月8元的生活费,保障衣食没有问题,应该还能有结余,攒下个块8毛的。

较真的朋友肯定认为小奇忽略了房费问题。实际上,当时北京的房价是可控的,甭管是租还是买。当时,每月挣200多元的胡适,和同乡合租的房子,每月也仅需3元。而毛同学当时住在景山东街的一条名叫三眼井吉安东夹道的小胡同里,在这七号小院的北房西间,他和蔡和森等八位新民学会会员同居一室,“隆然高炕,大被同眠”,夜晚任何一个要翻个身,都要先和周围伙伴打个招呼。您说住这样的房,人均能花多少钱?

三、别小看图书管理员!

虽然身处北大,解决了生活问题又得到了一个接触新思想的广阔天地,在这里他见到了蔡元培、陈独秀、李大钊、邓中夏、邵飘萍、胡适、张国焘等新派人物,不过具体有什么深入交流咱们不得而知。

从毛同学在1936年向斯诺说过的一段话,大致可以看到当时北大的名流们对他的态度:“对他们大多数人来说,我这个人是不存在的。在那些阅览的人当中,我认出了一些有名的新文化运动头面人物的名字,我对他们极有兴趣。我打算和他们攀谈政治和文化问题,可是他们都是些大忙人,没有时间听一个图书馆助理员说南方话。但是,我并不因此而丧气,我仍然参加哲学研究会和新闻学研究会,为的是能够在北大旁听。”

1919年3月12日,毛同学因母亲病势危重,不得不赶回服侍,决定辞职回家,正式结束了第一次“北漂”生涯。

依据北京大学档案现留存的工资发放册记载,毛同学于1918年12月、1919年l月和2月先后签收了3个月工资。

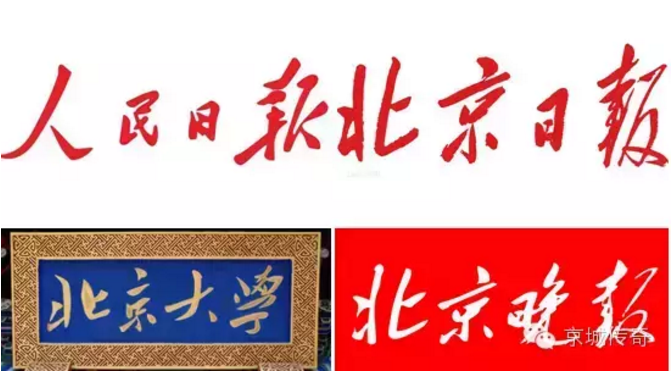

若干年后,当年在北大收发报纸的毛同学为“北京大学”题写了校名,毛同学还在很多报纸上题写了报头。而当年的那些头面人物,有的犯了错误、有的不能落叶归根……

如果再选一次,恐怕没有人会不重视毛同学这个图书馆助理。

这个故事告诉我们,不要轻视你身边的任何人,你知道哪块云彩有雨?

什么,您还不知道为啥管主人公叫毛同学。“恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。”这下知道了不?

关注我们京城传奇“京城传奇”就爱和您海阔天空的侃侃北京城过去、现在和将来发生的事,希望您关注我,但别嫌我唠叨!咱们下期见。