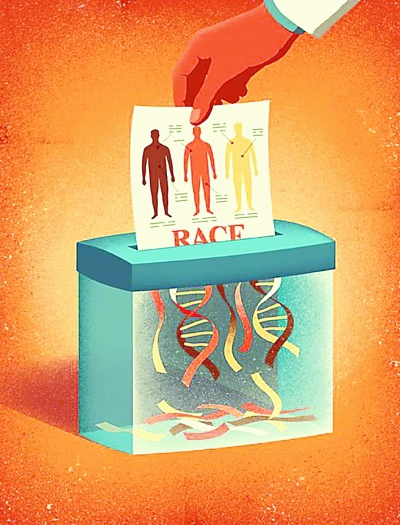

世界上大部分东西都有保质期,包括知识。过了保质期的知识可能会像过了保质期的食物一样,变味儿甚至变毒。科学家兼科普作家塞缪尔·阿贝斯曼(Samuel Arbesman),用一本书的长度总结了让知识过期的原因和规律,并且使用了一个更准确的词汇当作书名,描述这种知识改变的现象: 《知识的半衰期》(The Half-Life of Facts)。

当年,我妈把一大块火腿肠夹在馒头里给我当早餐时,她一定想不到世卫组织会把加工肉制品列为致癌物。

就像很多天蝎座的人无法接受,他们的守护星冥王星,怎么就不配成为一颗行星。大力水手曾经鼓励着想要变高、变壮的孩子们吃下了菠菜,但事实上这种蔬菜的含铁量不但比不上木耳和红肉,甚至远低于芹菜。地球人口已经超过了73亿。人工智能的阿尔法狗击败了围棋世界冠军。

以上这些知识都在过去不算太长的时间内产生了剧烈的变化。我们像看演艺圈的分分合合一样,看科学家今天说吃这个治癌,明天说吃这个又变成致癌了。而那些原本被人们认定为灭绝的动物,居然又被重新发现了。

我们所处的时代拥有比任何人类历史时期都多的医生、科学家和专业人士。1861年,美国开始授予博士学位,1983年中国开始授予博士学位,全世界获得最高学位的人数在急剧增长。如今全球依然健在的博士们,占了过去所有被授予博士人数的80%。

我们投入了比以往更多的资金和精力,建造了更大、更好的设备从事科学研究。激光干涉引力波天文台发现引力波的探测器臂长是4公里,而欧洲核子研究中心的等离子加速器的周长有27公里。

但人们却开始抱怨,科学怎么变得越来越不靠谱了?

如果说靠谱意味着亘古不变,科学压根就没打算“靠谱”过。先一步感受到知识在不断变化的,很可能是上个世纪的图书管理员和所有教过高三的老师。在电子储存技术不普及的年代,图书管理员很重要的任务是在有限的存储空间里,实现新旧书籍的更迭。他们每隔一段时间就要调整旧书的陈列位置,给更权威的新书腾地方。而每个教过高三的老师,都能清楚地感觉到,考纲和知识一直在变。过去认为的错误选项可能变成了正确答案。而选了十几年的正确答案,却突然因为一篇新的科学论文,成为了错误选项。

当测量水平更加精确,信息传播途径更快捷,科研涉及的领域更广,尤其是当这些飞快更新的研究不止停留在基础科学,而是蔓延到医学、营养学以及更多实用技术,触及到日常生活的方方面面,就会让所有人都能明确感受到,知识也是有保质期的。

过了保质期的知识可能会像过了保质期的食物一样,变味儿甚至有毒。科学家兼科普作家塞缪尔·阿贝斯曼,用一本书的长度总结了让知识过期的原因和规律,并且使用了一个更准确的词汇当作书名,描述这种知识改变的现象——知识的半衰期。

早在塞缪尔·阿贝斯曼之前,上世纪60年代就有学者提出过知识半衰期这个概念。而在更早之前,半衰期这个概念,主要被使用于物理、化学、医学等领域。我们相对熟悉的是物理学中放射性元素的半衰期。人们无法预计某一个原子核的衰变。它可能会发生在下一秒,也可能是几百万年后。但却可以准确地预估某种放射性元素中半数的原子核发生衰变所需要的时间。这就像谁也不知道,人类什么时候可以攻克某一种疾病的研究,但却可以统计出医学论文的发表总量,各种药物研发和治疗技术更新的速度,从而评估医学整体的进步速度,推算出在现有医学研究发现再过多久,就会有一半数量的内容失效和失真。比如2002年刊登在《内科医学年检》的论文就曾统计过,在肝炎和肝硬化研究领域,知识的半衰期是45年。

这种应用数理统计和计算技术等数学方法对科学活动的投入、产出和过程进行定量分析,从中找出科学活动规律性的学科,叫做科学计量学。但科学计量学本身,也会像所有科学分支一样,不断变化。

大多数人都不喜欢改变,更懒得去关心变化的过程。面对任何新的科学发现时,我们想尽快听到一个精炼过的结论。很少有人愿意通读整篇学术论文,听科学家枯燥地解释在某个实验条件下某种食物、药物中含有的那些成分,能够在某个程度上给小白鼠带来了什么影响。我只想知道吃萝卜能不能防癌。可惜那些急于跳到结论的研究报道,往往会存在更大的不确定性。

医学领域常常会出现这样一种奇怪的现象。很多新的治疗方法,在最初都被验证为有效。这些被权威期刊接受的论文,都有95%以上的把握。但随着时间的推移,出现了更多实验的论证,发现它并不有效。当初的那些论文不一定是造假,可能只是受到统计涨落的影响,刚好得出了这样的结论。

一旦急于接受了结果,忽视研究方式和变化过程,当这个结论变了,甚至被彻底推翻,我们就彻底蒙圈了。或许,在知道变化结果的同时,了解变化的规律,以及相信变化是不变的真理,在信息爆炸的时代就显得更加重要。

知识的更新,是因为科学的进步。如果非要给所有知识的有效期都加上一个期限,我希望最好别是一万年。