展览名称:创新先驱之路——罗工柳百年诞辰纪念展

展览时间:2016年3月29日至5月3日

展览地点:中央美术学院美术馆3层展厅

即使您没听说过罗工柳这个名字,但他创作的《地道战》、《毛主席在井冈山》您一定不陌生,他还是第二、三、四套人民币的总设计师。今年是著名艺术家、美术教育家、中央美术学院原副院长罗工柳先生100周年诞辰,中央美院美术馆以近400件作品和大量文献资料的规模首次全面呈现罗工柳先生一生的艺术历程。为此,北青艺评特别采访了中国美术学院教授、中国油画学会副主席全山石先生,他曾是罗先生的学生、同学、助手和朋友。

《地道战》 罗工柳 1952年

北青报:这次罗工柳回顾展您满意吗?

全山石:我觉得非常好。这次中央美院展出的作品可能很多行内的同事都没见过,内容非常丰富。我看了以后特别感谢国家博物馆的支持,把几张最主要的作品都借出了。罗先生主要作品、围绕这些作品的习作都展出了,比较全面地展示了罗工柳先生作为一位非常出色的油画家、美术教育家的成就。

北青报:这次展览中哪些作品是您想对观展者特别推荐的?

全山石:他早期的土油画《地道战》,非常戏剧性的画面,很有生活气息,我认为这是一幅经典。《毛主席在井冈山》也是经典,但这张不是土油画,是有油画味儿的油画,西方人、东方人都能接受,而且有中国民族特色和风格。还有一张《井冈山风景》,西方也有很多风景画,但没有这样具有东方色彩的。

北青报:《地道战》为什么被叫做土油画?

全山石:罗先生从杭州国立艺专毕业后到了延安,从没接受过油画训练,画《地道战》时只是拿着油画笔把颜料画在画布上来表现他的想法,不是完全用油画的本体语言,外国人看这种油画是土油画。

油画的色彩有很多规律,冷暖色的规律、色彩调子的规律等,这些在土油画里都谈不上,特别是油画质感、笔触、色感的美,在罗先生早期作品里是看不出来的。可是如果再去看他后来的作品,比如《毛主席在井冈山》,你就能看到有了油画的味儿,那种油滋滋的质感的美,整个色彩很响亮、很舒展。

北青报:罗工柳先生以他的历史画最为人知,他创作这批作品的社会背景您介绍一下吧。

全山石:罗先生从苏联学习回来之后,很大的精力和时间都在国家博物馆也就是以前的中国革命历史博物馆,为了筹建革命博物馆,从1959年到1961年组织了两次大规模历史画创作,都是罗先生主持的,出了很多精品。

1959年,革命博物馆建馆首次展览没有按期举办,主要是因为当时作品太多,战线拉得太长,不能让中央领导在一个小时内看完;还有些作品当时被认为不够健康、不够鼓舞人心,这指的就是罗先生和我一起创作的《前赴后继》,这幅画没有通过,当时的领导认为太悲惨了。石鲁先生画的《转战陕北》也没有通过,说在转战的时候为什么有人孤苦伶仃地在悬崖上,因此也被枪毙掉了。这些意见后来认为也不是太准确,当时是康生审查的。

1961年又再次组织历史画创作,集中了全国很多画家。那一年创作了很多作品,像侯一民先生的《刘少奇与安源矿工》、罗工柳先生的《毛主席在井冈山》、我画的《英勇不屈》等等,这些革命历史画形成了现在国家博物馆革命历史部分的基础。

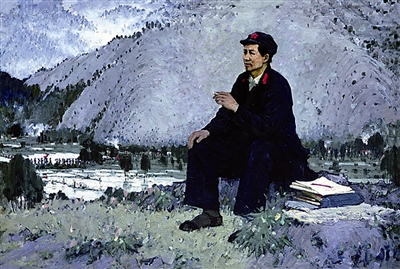

《毛主席在井冈山》 罗工柳 1959年

《毛主席在井冈山》 罗工柳 1959年

北青报:能讲讲这期间您和罗先生一起创作的事吗?

全山石:我是罗先生的学生,也是他的同学、助手和好朋友,我们俩一起研究画画的机会比较多。1959年,我作为罗先生的助手和他画了两张画,一是《前赴后继》,被枪毙掉了,还有一张《毛主席在井冈山》,这是我们第一次合作。1961年再次创作,他让我重新把《前赴后继》画一画,就是我后来创作的《英勇不屈》,他自己继续创作《毛主席在井冈山》。

这两张画画完后我们已经买好回家的火车票,博物馆把我们留下说还有任务,要画一张表现中国革命道路的画。当时革命博物馆里展出一张苏联给我们的《列宁宣布苏维埃政权成立》,这幅画表现的是苏联的革命道路,在它的对面要有一张表现中国革命道路的画。当时我们都觉得“中国革命道路”这个题目太抽象,我们为这张画拼命学习资料,后来意识到,中国革命道路无非是农村包围城市最后夺取城市,因此我们找到了上井冈山这样一个题材,就是后来的《井冈山上》。这幅画很大,博物馆要求画面不能反光,为了这个事我们做了很大努力,后来还是把它顺利完成了。后来我们又合作了《毛主席重上井冈山》等等。

合作的过程中,他的要求蛮严的,画之前要反复讨论、研究。比如要求《井冈山上》不能反光,我们研究了很久,后来用石膏做底子,上面用的技法都和普通油画的技法不太一样。

北青报:您和罗先生一起留苏时,罗先生已经是央美教授了,您和他怎么会成为同学呢?

全山石:我们这些学生当时从美院毕业应该以研究生身份去苏联留学,但为了多学点东西,我们打报告申请从本科生开始学。罗先生出去的时候已经是美院教授,按说他应该有自己的画室,教授隔段时间来看看,但他认为这样学不到东西,所以常到我们本科生里面来听课,也正因为这样,我们和罗先生的距离很近。罗先生当时比我们大十几岁,俄语比我们学得慢,也经常请我们帮忙。

罗先生聪明过人。解放初期他没画过油画,是拿木刻刀画年画的,进城以后敢拿油画笔,第一张油画创作就是《地道战》,虽然是土油画,但已经非常精湛。他到苏联去学习,回来以后没有完全按照苏联的画法,他有自己的创造,把中国传统文化的东西融入到油画中去,这是我们上世纪50年代探索的油画民族化的一个重要方面。当时我们理解的油画民族化是让油画平面一点,像年画那样,可罗先生没这样去做,他是用油画的语言,把中国画的精神融入进去。这一点我觉得非常重要,既然是画油画,一定要尊重油画的本体语言,如果油画变成单线平涂,就不是油画了。

《井冈山》 罗工柳 1960年

《井冈山》 罗工柳 1960年

北青报:您说过罗先生不仅是油画家,也是出色的美术教育家,他在美术教育方面的贡献表现在什么地方?

全山石:罗先生的教学思想集中体现在他的油画研究班。中苏关系破裂后,苏联的专家来不了,中央领导认为我们要自力更生。油画研究班请罗先生主持,他把我从杭州调到北京做他的助手,我认为这个班最能体现罗先生的教学思想。

中央美院第二工作室是苏联传统绘画风格的工作室,但罗先生的油研班不是完全用苏联的教学方法。罗先生是从鲁艺过来的,他结合了鲁艺的经验、苏联的经验和他自己的认识,创造了一种特有的教学方法,他的方法经过实践证明是行之有效的,他班里出来的毕业生产生了很多优秀作品,比如《延安边上》、《激流勇进》、《红色娘子军》、《三千里江山》等等。

北青报:罗工柳备受人们关注的身份还有一个,他是第二、三、四套人民币的总设计师。

全山石:罗先生是有智慧的艺术家,他做了很多工艺性的探索。除了设计人民币,他还有很多自己的创造,有一个时期,大约在80年代末90年代初,他在画面上做了许多金属的东西,还用到电焊,那个时候我很反对他,我认为这种装置已经离开了油画的本体。后来他听了我的建议没有继续。在这次展览的最后一面墙上展出了他画的革命诗词画,通过画面表达诗词意境,比如画的黄河像水泥一样厚重。

他就是想创新。创新我不反对,是很好的事,但如果离开油画的本体语言就不好了。

北青报:您为什么反对?

全山石:到现在我还主张要把握油画材料的性质运用,这是我们中国在油画道路上继续提高的一个方法。现在中国画油画的人在世界范围里讲也许可以说是最多的,但不能说最好的。中国油画和西方油画差距在哪儿?首先是中国画家在油画本体语言的把握方面有差距,我们一直没有把油画的本体语言在教学里很好地贯彻,大多数只是用油画颜料在画布上画画,而对这些油画颜料我们没有好好研究它。我们看一幅油画,先看形式,再接受内容,然后到近处仔细看,这时候我们看到的就是油画的本体语言,包括色感、质感、触感、油画材质本身的美,这些是看印刷品看不到的,所以看油画要看原作。所有欣赏油画的人最后都要欣赏这些抽象的元素,这些也是表达画家思想情感的重要方面。