展览:赤子之心——司徒乔、司徒杰艺术展

时间:2016年3月12日至3月29日

地点:中国美术馆

2014年,中央美术学院策划了 “含泪画下去——司徒乔艺术世界的爱与恨”;时隔一年半,中国美术馆再次举办“赤子之心——司徒乔、司徒杰艺术展”,将两位几乎被遗忘的近代艺术家重新带回公众的视野。作为一个艺术家,褪去大师的光环与传奇的故事,能够留下一件经得起时间考验的作品,在时过境迁之后仍被人们言说,才算是在艺术生涯中未留遗憾。也许今天的很多观众没有听过他们的名字,但对于司徒乔的《放下你的鞭子》和司徒杰的《白求恩像》,应该不会感到陌生,因为这些作品早已融入我们的视觉记忆。

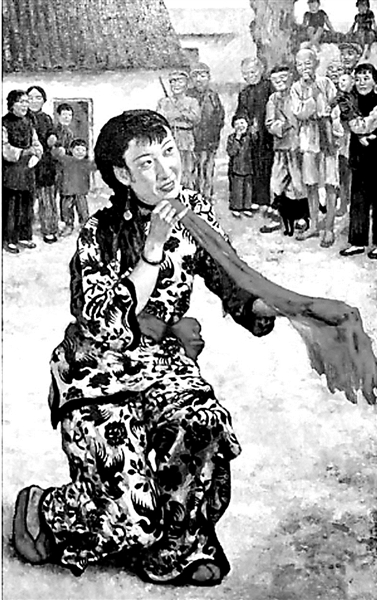

放下你的鞭子 司徒乔 1940年 油画 124×177cm

1940年,在南洋养病的司徒乔创作了《放下你的鞭子》,而就在此前一年,前往新加坡举办抗日筹赈画展的徐悲鸿也创作了一幅同名作品。两位名家不谋而合选择同一题材创作,在民国时期颇不寻常。司徒乔与徐悲鸿都受到街头剧的激励而执笔创作,他们对表现角度的选取、思想感情的引导、个人观念趣味的表达,与戏剧本身有着怎样的关系?他们的作品又与后来的社会文化观念产生了怎样的互动?

一部街头剧的嬗变

这难免要追溯到他们创作灵感的来源——街头剧《放下你的鞭子》。这部主要创作于20世纪30年代的话剧,在中国近代社会反封建与反殖民的大背景下,成为人尽皆知的名剧,它被称为“中国人民抗日战争的精神原子弹”。一般认为,《放下你的鞭子》是由上海话剧和电影导演陈鲤庭以田汉的独幕剧《眉娘》为蓝本创作的,原型则来自歌德的《威廉·麦斯特》中饱受折磨的吉卜赛女孩。这部起初表现阶级压迫与政治黑暗的话剧,描绘了一个街头卖艺的场景:姑娘在卖艺表演中显得有气无力,于是老汉急得用鞭子抽打她,这一行为引起了在场观众的不满,一个青年大喊:“放下你的鞭子!”并冲上前与老汉扭打。危急关头,姑娘拦住青年,声称老汉是自己的父亲,由此道出了一段由于家乡兵灾匪祸、官员横征暴敛,生活难以为继,父女二人只得背井离乡,靠漂泊卖艺为生的悲惨故事。它虽然简短,却精彩地呈现了戏剧冲突,并在冲突中借姑娘之口将其“左翼”思想和盘托出,非常真实又极具感染力,一经演出即引起轰动,而这还只是开始。

1931年,“九一八”事变爆发,东北军未放一枪撤回关内,东三省旋即沦陷;1935年,日军又发动华北事变,民族危亡系于一线,唤起了全国人民抗击侵略者的强烈愿望。由此,《放下你的鞭子》中的卖艺妇女被改为从东北逃亡出来的难民,香姐此时的控诉,也指向了日本人在东北的暴行,这部原本强调阶级斗争的话剧在民族危亡的背景下蜕变成了抗日名剧,通过各种抗战剧团在大江南北的街头路旁遍地开花。在演出的过程中,演员和导演往往会根据各自的生活经验,对这部戏加以不同程度的阐发,其中尤以剧作家兼演员的崔嵬为香姐设计的唱词“九一八小调”最为经典。可以说,《放下你的鞭子》在当时的成功,离不开一次次演绎过程中的加工和丰满,这种开放的创作模式和态度,在当代仍然颇具启发意义。

由于《放下你的鞭子》在抗战期间极具感染力和号召力,很多明星都积极参与过该剧的演出,其中尤以王莹和金山的搭配最为知名,他们从后方演到抗日前线,又从中国一路演到南洋,甚至在美国也演出了五百余场,并受邀到白宫为美国总统罗斯福表演,为宣传中国抗战做出了极大贡献。1939年秋,王莹与金山等人组成的“新中国剧团”冲破了重重封锁,来到新加坡与马来西亚等地演出《放下你的鞭子》,这便是徐悲鸿和司徒乔得以观看此剧并积极以此剧为题进行创作的机缘。

放下你的鞭子 徐悲鸿 1939年

两位画家的“不约而同”

回到徐悲鸿和司徒乔的同名作品,由于当时剧团演出忙碌且行程紧张,留给画家的创作时间都极为仓促,但他们却都在自己的艺术风格中找到了诠释这一题材的形式。徐悲鸿的表现聚焦于剧中正在表演的王莹,戏剧化的身段与表情都展现出王莹精湛的演技给画家留下的深刻印象,而剧中的父女流亡卖艺的悲惨遭遇和对日本侵略者的控诉却未见着墨,仅通过背景观众中的士兵形象做了模糊的交代。这幅近乎是王莹表演剧照的作品,是徐悲鸿为数不多的直接表现现实的尝试,而处理方式则是他最为擅长的肖像手法。

徐悲鸿的肖像作品大多以他熟悉交往的知识阶层与中产阶级人物为对象,尤长于精准的人物造型与丰富而内敛的精神气质的表现,《放下你的鞭子》即属此类。服膺于写实主义理想并深受学院派影响的徐悲鸿,在真正面对社会现实题材时,并不像新中国以后的画家那样富于经验,而他所采取的办法,则更多的是古典主义惯用的借古喻今的历史画形式。

与徐悲鸿不同,司徒乔在观看《放下你的鞭子》时所表现出的创作热情,似乎显露出他在情感与观念方面的强烈共鸣。而事实上,从司徒乔的作品看来,他也确实将所有的力量都倾注于展现剧中冲突高潮的一幕,即:香姐遭到父亲鞭打后隐忍矛盾的心理状态与父亲羞愧无奈的扭曲情感。从通过画面传达原剧思想内涵的角度来看,司徒乔当然要比徐悲鸿更为接近,而且更有画家个人的性情思考,相较于救亡的时代洪流,司徒乔似乎更为在意个人思想与精神的启蒙。香姐与父亲表情的复杂矛盾,恰恰隐现灰暗背景中反抗精神的觉醒,这当然又使这幅作品在表现人性上获得了穿越时空的感染力。

相较于徐悲鸿留在南洋消失数载而最终创造了拍卖纪录的《放下你的鞭子》,20世纪中叶以来,在现实主义创作理念的主导下,司徒乔的作品获得了更多来自意识形态的认可。但是,我们应该意识到这幅作品的精彩之处并不在于他对于原剧思想的视觉化,而源自画家在面对那样一个时代主题时,通过个人的情感与思考,对其进行再创作的努力。由此看来,不论是司徒乔、徐悲鸿,还是街头剧《放下你的鞭子》的创作,其共同构成的一种文化现象不仅在特定的历史语境中展现出强大的感染力与影响力,更在时过境迁的当代社会保有生命力,尊重并且汇集个体的经验与智慧,或许是最为值得我们深思的问题。