《叶圣陶先生画像》 国画 陈振国

《沈从文画像》 国画 陈振国

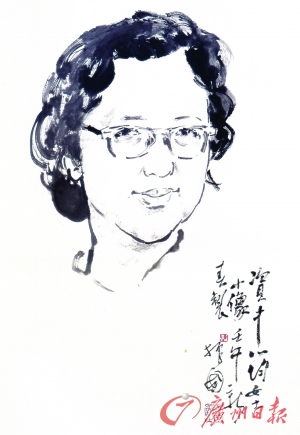

《资中筠女士小像》 国画 陈振国

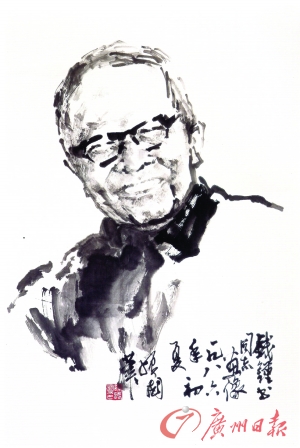

《钱钟书同志画像》 国画 陈振国

——陈振国的国画人物肖像画探讨

陈振国先生,著名人物画家,无论是从他早期的成名作连环画《飞鹰崖》、笔墨浑朴《母与子》系列,以及后来的具有书写意味的现代舞蹈系列,陈振国先生的艺术创作立足于传统根基,同时与十九世纪以来西方写实主义在中国的传播紧密相连。这批中国文坛名人肖像是陈振国先生从上世纪80年代应《随笔》杂志之约陆续创作的。肖像——作为人物画重要的样式,自有其独特的创作方式与内在规律。陈振国先生这批肖像创作前后横跨二十年,在不经意间已成为了时代变迁的传神写照。

本报记者:陈运成

陈振国,曾任广州美术学院中国画系主任。现为广州美术学院中国画学院教授、广东省人民政府文史研究馆馆员。

本期嘉宾

梁世雄:广州美术学院教授,著名山水画家

王大鹏:广州美术学院教授,著名人物画家

杨小彦:中山大学传播与设计学院副院长,评论家

谭 天:广州美术学院教授,画家

李清泉:广州美术学院教授、艺术与人文学院院长

梁世雄:陈振国的绘画有特点、有追求

本报记者: 陈振国先生的肖像画在用笔用墨方面如何体现中国画本身的笔墨语言?

梁世雄:陈振国从上世纪80年代就画文坛理论肖像画,跨越时间很长,从中可以看出他肖像画一直以来的变化,包括表现、用笔、人物的塑造等方面的追求。我跟他共事多年,非常了解他的性格很专一,从画粤北少数民族,到后来画舞蹈,到现在肖像画,都体现了他对传统的东西以及表现生活的专一——包括他对书法,从他的画面的题款可以看得出来。这个问题是不能回避的,我觉得很多画家晚年都在补课。黄胄56岁以后发奋练书法,因为他老是觉得自己的书法跟画配不上。这方面陈振国同志很早就注意这个问题,所以他在画面上的题款很讲究。还有就是他注意自己的追求和风格,跟别人绝不雷同。他的肖像画很传神,不停留于表现体积、立体方面,完全用线条,完全用墨,表现任务的神态、性格。总体来说,他的绘画有特点、有追求,在肖像画领域下了很多功夫。

王大鹏:文坛肖像画是艺术再创造

本报记者:如何从中国画水墨语言的意义上看陈振国先生的肖像画?

王大鹏:陈老师当代文坛肖像有四个方面的意义。第一,它是当代文坛肖像创作领域非常浓重的一笔。跨度长、手法多,画得精彩。第二,它是研究陈老师一生的艺术道路、艺术探索的一个重要的方面。随着历史的推移,会越来越显示出在他的创作领域里面所占有的非常重要的分量。第三,这么大量的文坛肖像,其中所体现出陈老师在这个领域是对水墨语言的丰富性一种探索,艺术手法发挥得淋漓尽致,有非常丰富的水墨语言内涵和技巧,值得我们深入研究的。但这个语言的使用和选择,跟他对这个人物的了解和思想的认识,包括他对这种水墨语言的发挥有紧密的联系。也和他在不同时期对艺术的体悟或者此时此地的心境有极大的关系。第四,他对于中国画教学的意义。特别是水墨人物画在语言、技法这方面的参照,陈老师的这批画提供了非常丰富的研究对象。我想,这批文坛肖像画在我看来就是一个再创造,它不是一般意义上的画作。陈老师大半生的艺术追求都是始终如一的。在当今这么一个社会环境下,他把它当成一个课题来研究,研究人物、研究造型、研究水墨语言、研究技法,长期这样持续不断地做下来,这里面所蕴含的这种能量、思想,艺术家所拥有的那种创作力量,是非常值得我们深入研究的。

李清泉:文坛肖像是对文化名人历史性陈述

本报记者:文坛肖像可否看做是对当代文化的关注和记录?

李清泉:陈振国先生这批20世纪中国文化名人肖像,是从上世纪80年代应《随笔》杂志之约陆续创作的,这是一种机缘。《随笔》杂志对当时的文艺和思想非常敏感,陆续介绍和推荐这些作家。这批文化名人肖像跟随着中国文坛发展的轨迹,应该算是20世纪这些文化名人有一种历史性的一种陈述;同时,陈振国先生的肖像画让人非常感动,每个人的性情、笑貌完全不同。它不仅仅是一段20世纪文化历史性的记录,也是陈振国老师他个人的一种阐释——在他的肖像画里面,我们可以看到他自己的理解,他个人的诠释。

杨小彦:新人物画传统的研究非常不够

本报记者:从中国美术史的角度,如何看待陈振国先生的绘画美学的价值和当代的意义?

杨小彦:第一点,我认为从中国美术史的角度来看,应该存在一个新人物画的传统,这个新人物画传统与明清、唐宋以来所形成的人物画传统有重大的差别。这个新人物画传统我们应该认真研究,从徐悲鸿、蒋兆和到后来现代的杨之光,到陈振国老师。这条线下来,新人物画传统究竟有什么样的成就,有什么样的特点,它的整个方式和传统文化有重大的不同。这个重大的不同非常重要,因为这点不谈清楚的话,我觉得人物画的价值可能还是没有研究透的问题,这是第一点。第二点,新人物画传统其中一个非常重要的就是陈振国先生所呈现的内容,就是人物肖像的描绘。这让我想起南京博物院藏的那批明清肖像画,那批画引起我非常强的兴趣,但是正是那批画提醒我西方人物画的传统和中国人物画的传统也存在重大的差别,但是今天这新人物画传统和明清肖像画也有重大差别,这个重大差别:我还是关心新人物画传统究竟有什么内容。这两个传承关系非常的有趣。第三,就是对新人物画传统的研究非常不够。意义、价值、未来的可能的发展以及尤其对传统中国走向今日中国的变迁所导致的面貌还是缺乏更深入的研究,所以我认为陈振国先生的文坛人物肖像提供了一个非常精彩生动的案例。

谭天:“畅神”是人物肖像画追求的境界

本报记者:水墨肖像画如何突破西方写实主义的樊篱,达到传神写照的境界?

谭天:我在陈振国先生的画册上看到他的一枚闲章,写的是“畅神”,我觉得这可能就是他的追求,或者是他的人物肖像画想要达到的境界。“畅神”是中国山水画的一个非常重要的理论。“畅神”的理论有非常现代的解读,从1954年就有美国的一个大学者提出“休闲美学”,强调的就是欣赏艺术和创作艺术,把艺术当成一种游戏。“畅神”就是休闲了,在一个自由的状态下达到精神的畅快和对自由的追求。那么这就是休闲美学最高的境界。所以,我就觉得陈振国先生的这个闲章“畅神”不是无意的,而有意识的——是他追求的艺术境界一次高度的总结,不仅是“像”,而是通过这个“像”达到一种“畅”。那么这个“畅”就已经进入到艺术一个更高的层次。