春节假期结束了,不管多么不情愿多么不舍得,人们又都回到了自己日复一日的工作和学习状态中。这个假期里,最令人心潮澎湃的记忆,自然不是让人吐槽无力的春晚,也不在于是否收集到了敬业福,亦非城市女和凤凰男的种种争议,而是围绕一个纯粹的、宏大的、事关人类与宇宙的大发现——引力波。

当人们在惊叹和疑惑中热情分享这个震撼的新闻时,恐怕还有很多人搞不清“引力波”到底是什么。要说什么是“引力波”,我们不妨先拆开看看“引”“力”“波”这三个字在中文里的意思。

“引”,本义是拉开弓箭,《说文解字》说:“引,开弓也。”“弓”是咱们熟悉的弓,“丨”则象箭矢之形。现在“引”则多用于表达“牵引”“引导”的意思。

“力”,《说文》说是“筋也。象人筋之形。”那么“筋”的意思呢,乃是“肉之力也”,这里的“筋”说的不是“蹄筋”“皮筋”的“筋”,而是指肌肉。至于两者的关系呢,《说文解字注》说:“筋者其体,力者其用也。”现在咱们说的“力”,除了“力量”“能力”的意思,还成了一个物理术语,指的是“物体之间的相互作用,是使物体获得加速度和发生形变的外因”。

“引力波”归根结底还是一种“波”。“波”本义是“水涌流也”,从水,皮声,从咱们熟悉的“水面振荡起伏的运动”,引申到“震动在介质中的传播过程”。

对“波”的字源解释,还涉及中国古代训诂学上的“右文说”。汉字多形声字,声旁多居字的右侧。所谓“右文说”就是要从字的声旁中推断和解释字的意义。比如沈括《梦溪笔谈》就记录宋人王圣美的一段论述,王说,“戋”这个字有“小”的含义,所以“水之小者曰浅,金之小者曰钱,歹而小者曰残,贝之小者曰贱”。“浅”“钱”“残”“贱”这几个字的含义都与“戋”有关。王安石也是“右文说”的支持者,他晚年著有《字说》,经常把形声字当成会意字解释,难免有穿凿附会的时候。在关于右文说流传最广的段子里,王安石得意地把“波”解释为“水之皮也”,而苏轼则反问道,这么说来,“滑”难道是“水之骨”吗?教王安石无话可说。

可是,即使弄清楚了“引力波”三个字分别的含义,甚至介绍了每个字义的来龙去脉,“引力波”依然如同其他大部分科学术语一样,哪怕你认识其中的每一个字,却仍摸不清这个术语表达的确切含义。这种感觉,就好比“听过很多道理,依然过不好这一生”一样。

不过,用“波”来命名物理学上的术语,倒也不是生搬硬套,借助我们生活中熟悉的“波浪”,我们也能稍微窥探到“引力波”的含义。一个词能从一种意义引申到另一种意义,最重要的一个途径之一就是隐喻。隐喻基于两个意义所反映的现实现象之间的相似性,譬如汉语的“耳”字,本义指人的耳朵,大家都知道耳朵有两个明显的特点,一是位于头部两侧,二是形状比较独特。所以“耳”引申开去,有的和第一个特点有关,比如“罐耳”,有的和第二个特点有关,比如“木耳”。

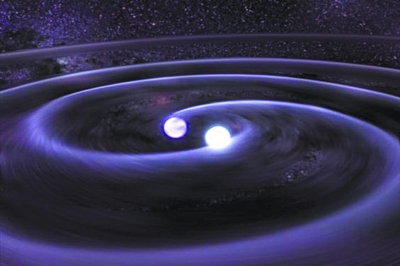

找到了这种基于相似性的隐喻关系,我们就不难理解某些词的意义了。“引力波”也是如此,学过初中物理的我们都知道,具有质量的物体之间会产生加速靠近的趋势,这就是“引力”。而物理学上的“波”则可以和自然界中的“波”来一番类比。当两艘船在水面上打转,自然会激起水面的起伏震颤,并产生阵阵波浪,传到远方,我们称之为“水波”。同样地,在时空中,当两个有质量的物体加速运动,会引起周围的时空波动,这种波动像水波一般,也能够向外传递,科学家们称之为“引力波”。套用果壳网的一个比方,“引力波”就是“时空的涟漪”,听起来,是不是好懂多了。

也许有人要问,搞懂“引力波”是什么,到底有什么用呢?即便是“风乍起,吹皱一池春水”,又“干卿何事”?借用果壳网那篇流传甚广的关于引力波的科普文章里的一段话:“引力波的存在一经证实,我们将以前所未有的方式看到塑造宇宙的力量……想象一下在过去的所有时光,你对世界的理解都来源于道听途说,直到有一天,你能睁开双眼阅读关于宇宙的故事。对人类而言,获得探测引力波的能力,就相当于睁开了这样一双眼睛。”