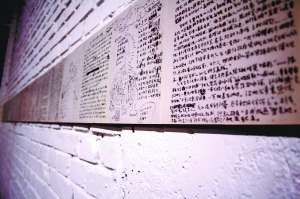

2014于振立生活手记

2014于振立生活手记  参展艺术家与学术主持栗宪庭在展览现场

参展艺术家与学术主持栗宪庭在展览现场

“2014于振立手记+8个方案”近日在北京宋庄艺术国际美术馆举行,展览展出于振立2014年度撰写的“手记”手稿,同时展出了“艺术教育小组”(张滨+叶洪图)、徐长健、勇胜、常佶、那新宇、孙伟、凌晨、马尚8位(组)大连青年艺术家专门为“2014于振立手记展”创作的“方案”。展览由吴鸿策划,栗宪庭担任学术主持。

在当下浮光掠影般的当代艺术氛围中,于振立的名字很少被人提及。没有“天王”的光环和各种与当代艺术家身份标配的行头与做派,于振立更乐意以一种“山里人”的面貌示众:浓重的大连口音、一头蓬发、黝黑的肤色与粗壮的双手。独自在辽宁大黑山里20年的生活经历让于振立在人们眼中的形象异常的坚硬真实,生命中的数次进退给于振立的艺术生涯增添了许多的传奇色彩,而在他如要塞般的工作室中,体验他生活的日常与周边的相互辐射,可以感受到于振立和他的“城堡”作为大连艺术高地一种象征着永恒的精神存在。

生于1949年,于振立以政治宣传画而闻名,随后在80年代美术风潮中以抽象表现主义确立了自己的地位。紧接着,1989年中国美术馆的“八人油画展”与1993年在中国美术馆的抽象绘画个展更将于振立推至了事业的顶峰,然而同期而至的市场却让他对艺术创作的意义产生了根本的质疑,这直接导致了于振立1994年退隐至大黑山,以每天一篇手记记录自己与书本的相伴和与自己内心的对话,至今已完成300万字20整册。手记收录了于振立的生活经历、阅读感悟、生命体验、工作室改造方案等,因此成了他生命的另外一个形式,同时成了他表达艺术的全新媒介。手记也是一面镜子,对外影射社会现实,对内进行自我剔除。

2013年,是于振立退隐多年之后的一次出山。受主办方之邀在今日美术馆举办个展“自逐”,回顾了于振立从政治宣传画时期开始的完整创作,如此学术型的梳理自然难得,但展览的代价是几乎将于振立此前的绘画积累清零,所有的作品全被买走。对应着当年进山的缘由和此次出山的结果,是继续回到山中还是借此展览重新回到多数人的视线之中,这等心理体验使得展览之后的2014年成为于振立艺术生涯中极为重要的思考,相对应他2014年的手记也有了特殊的意义。

作为土生土长并且从未远离过大连的艺术家,于振立是大连艺术家中的先行者,并常年以一己之力扶持帮助着大连的青年当代艺术家。有别于东北整体的艺术氛围,在艺术与社会之间更多传递出一种知识分子气息的大连艺术在观念上的传递似乎没有那么直接,而艺术家之间的对话、互动、交往也在实际上成为了大连当代艺术的一个重要特征。

此次展览便是一次以于振立2014年的重要手记为观念载体,8位大连艺术家通过这部手稿中所承载着的于振立的艺术观念和思考过程为线索,在此基础上的再思考和再创作。8+1的展览形式在大连已经举办过8届,此次北京的展览更是大连当代艺术以其特有的交流形式在更大范围展开的对话。