与大卫·鲍伊相遇,在我仿佛是一种宿命。否则的话,有些事就无法解释。说老实话,以前,大卫·鲍伊在我的脑子里完全是一张白纸。我对他一无所知,甚至连这个对许多人鼎鼎大名的名字也不知道。我这样实话实说,希望约我写稿的编辑不要被读者中大卫·鲍伊的粉丝骂个半死。但是,在荷兰的格罗宁根博物馆,我却与他不期而遇。

(1947-2016)

我是因为去博物馆而遇见他的,而不是因为想见他而去的博物馆。

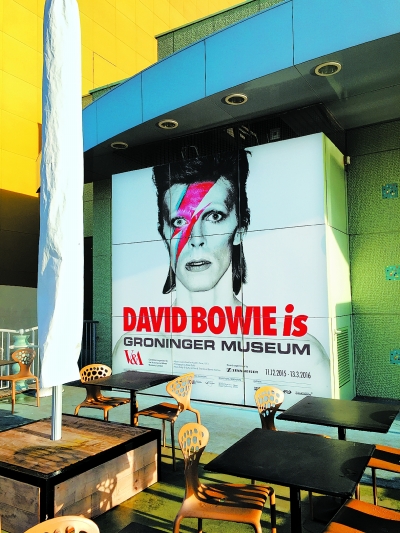

格罗宁根博物馆前的蓝色拱门

博物馆位于古老的格罗宁根火车站对面,却是新建筑,在运河中间的三座岛上,通过一座铁桥与两岸相连。进入博物馆的通道与铁桥呈十字交叉,建筑分布在桥的两边。一边方,一边圆,圆的一边色彩纯净单一,方的一边色调现代抢眼。铁桥不仅仅是进入博物馆的通道,还承担着连接运河两岸交通的功能。对着火车站那面的桥头,一座倒U字形金属感的蓝色拱门是博物馆的标志。

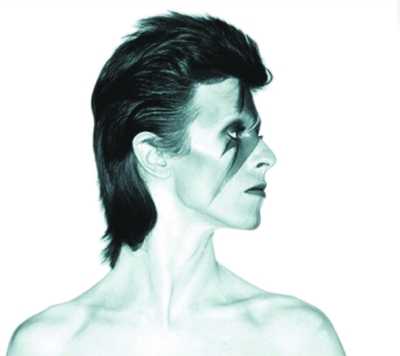

比倒U字形蓝色拱门更醒目的是“DAVID BOWIE is”的展览,博物馆圆形建筑的整个外墙,全部被这个展览的标志所占据。方形建筑的门口,折成两面有两层楼高的展标像巨大的风斗悬在博物馆大门的上方,在整个都是下沉式低层建筑的博物馆布局中显得格外抢眼。博物馆的正面,还有一面巨大的完整展牌,白底,上面是大卫· 鲍伊招牌式的闪电妆头像,下面是醒目的红字“DAVID BOWIE is”。我就是在如此阵势下与大卫·鲍伊相遇的。但当时,我的确不知道他是谁。只感觉这个家伙应该是个时尚人物。

第一天路过的时候,是新年假日,博物馆没有开放。但已经有点未见其人先闻其声的味道了。第二天,也就是2016年1月2日,又再来。但在我,依然不是冲着他来的。我自诩对于时尚的东西,有一定的定力和抵抗力,我来只是想看看格罗宁根博物馆,而对于他,当时的想法甚至还只是看不看两可。所以来之前也没有在网上搜一搜他的信息。

买票的时候,博物馆的普通门票是13欧元,而看他的展览却是要23欧元。而且卖票的服务人员告知,参观这个展览,得等到两个多小时以后才能入场,在里面只能参观一个小时。这激起了我的好奇,当下决定要看看。

前边的两个小时,我们先参观博物馆的其他展览。格罗宁根博物馆,外面看着不是很大,里面却别有洞天。参观博物馆,是先在地面上买票,然后顺着一个旋转的楼梯下到地下一层。里面有油画展厅、格罗宁根历史展厅、儿童展厅,以及一个十分现代的设计展。格罗宁根博物馆收藏有大量荷兰黄金时代的油画作品,同时由于历史和地理的原因,这里的藏品还能让我们对15世纪至今的比利时绘画有一个比较全面的了解。历史展厅十分简洁,但绝对能显示出格罗宁根人对自己历史的骄傲。它选取一些标志性的年份,用一件文物来表现一个时代,下面有对那段历史严谨但却颇具文采与风趣的文字描述。

应该说,看了这些展览,已经颇为满足。但很奇怪,由于大卫·鲍伊展在时间上的限定和仪式感,在我的感觉里,竟然已经不知不觉渐渐地开始把参观前面这些展览,都当成是看大卫·鲍伊展的前奏了。

看“DAVID BOWIE is”展览,要从另一个楼梯上楼。楼梯下,已是长长的队伍,我们只好跟着排队,大约排了二十几分钟,才一阶一阶地迈上那几十级宽阔的台阶走到展厅门口。领取讲解器和耳机时,负责发放这些设备的姑娘,十分漂亮,微笑着柔声对每一位观众说“enjoy it”。这大约可以算作前后两个乐章中间一个美妙的休止吧。

进入第一个展厅,我就知道了为什么大家要排队看他的展览了,现场的物品、服装、照片、影像,以及耳机里传来的声音,已经大概让我知道大卫·鲍伊是个什么人了。直感是,这是一个有历史性影响的娱乐界大佬。与此同时,我的脑子里竟然浮现出这样的疑问:他还在世吗?我怎么会不知道他?而且他是否还在世这个问题,在参观展览的过程中,几次晃进我的脑际。所以,当我得知他是在我1月10日从阿姆斯特丹登上飞机返回北京当天去世了的时候,心里颇有些不安。尽管我知道,我的一个或几个念头不可能影响这样一位巨星的生命。但是,是不是他生命即将终结的信息进入了我的念头和思维呢?我们之间究竟有着怎样的一种联系呢?依照常理,只能当是一种巧合。但我相信,在荷兰遇见大卫·鲍伊,可能是一种宿命。否则,这一切不应该这样发生。所以,当得知我刚刚参观过他的展览的编辑约我写这篇文章时,我毫不犹豫地答应了。写作的时候,我以随意播放的方式,一直听着从网上找到的他的音乐。

大卫·鲍伊,是世界摇滚音乐领域影响深远的开创型歌手和巨星,曾被杂志评选为20世纪最具影响力的艺人。是上世纪70年代华丽摇滚宗师。晚年主要居住在纽约,除去不断推出新的作品专辑之外,深居简出。他创造力旺盛,甚至在他去世的前两天,即1月8日,他69岁生日的时候,还发行了他的最后一张专辑《Blackstar》。在2014年第34届全英音乐奖颁奖中,他还凭借前一年推出的全新专辑《The Next Day》出色的表现再一次斩获最佳英国男歌手大奖,以67岁高龄创下了全英音乐奖史上最高龄获奖者的纪录,距离前一次获此大奖整整相隔30年。他还是最早公开承认自己同性恋性取向的艺术家之一,而事实上他是一个双性恋,先后娶了两任妻子,而且最后一任妻子一直相伴他到老,在一起长达24年。

他还是词曲作家、制作人、服装设计师、画家、艺术收藏家,甚至是知识产权证券化的开拓者。1997年他与金融机构合作发行的鲍伊债券,以其1990年前发行的25张专辑唱片在未来的版权收益为抵押,发行金额达5500万美金。1998年他成立了BowieNet网站,这也让他成为第一位作为互联网内容提供商的摇滚音乐人。仅在音乐领域,他也以风格多变,不断创新著称,游走于民谣、迷幻、华丽摇滚、艺术摇滚、灵魂乐、硬摇滚、流行舞曲、朋克以及电子音乐之间,并结合电影、舞台剧等多种风格,引领了半个世纪的摇滚风潮。甚至他更是预见到了未来社会人们对视觉效果的欣赏与追求。所以即便在处于半退隐状态的最后十年里,关于他的各种元素依旧遍布时尚界,比如伦敦奥运会闭幕式上的超模走秀环节,就是选用了他的《Fashion》一曲作为背景音乐,当今许多明星的演唱会和时尚秀场,在服装和整体设计上你几乎都能找到他几十年来的蛛丝马迹。

如此丰富的人生,再加上展览的手段十分先进,所以没法不好看。手写的乐谱、穿过的服饰、拍过的照片、舞台布景设计、专辑封面、海报、罕见的演出档案、日记手稿、故事板以及其他能够一睹鲍伊一生风采的三四百件重要物品……表现了大卫·鲍伊在音乐、时尚、摄影、平面设计、戏剧演出等许多领域对当今社会的深远影响。

对了,展览不仅好看,而且好听。看这个展览,需要观众眼耳并用。听和看一样重要,一样过瘾,应该是大卫·鲍伊展览的一个最突出的特点。这时,我终于明白了发放讲解器和耳机那位美丽姑娘对每一个人说“enjoy it”的深意。贴心的是,讲解器带有红外感应功能,走到哪个展示空间,耳机里自动播放相关内容的音乐和声音,有的是鲍伊的音乐、有的是他视频的同期声,还有他的演出的电影片段。展厅的最后一个单元,是一个巨大的舞台,在视听上你感觉大卫·鲍伊就在现场为你演唱。你可以尽情地欣赏,而又不影响到别人,还不用担心错过什么。哪一段你没有听过瘾,再走回来就是。展览的整个设计,精彩而巧妙。你难以想象,如果看大卫·鲍伊的展览,没有声音,或者是声音胡乱堆砌在一起,互相干扰,那将是多大的损失。这个展览无疑是融进了很多时尚的元素,尽管多年来鲍伊本人始终坚称他对时尚不感兴趣,只不过希望自己的音乐“看上去和听上去一个样”,那么这个展览则是“听上去和看上去一个样”。

查阅资料后得知,“DAVID BOWIE is”全球巡展始于2013年3月的英国的维多利亚和阿尔伯特博物馆。这是仅次于大英博物馆的英国第二大博物馆,成立于1851年,以维多利亚女王和阿尔伯特公爵的名字命名。此后又先后巡展至加拿大多伦多的安大略美术馆、美国芝加哥当代艺术博物馆、法国巴黎爱乐大厅音乐博物馆等。正好在我到格罗宁根前的半个多月“DAVID BOWIE is”才刚刚移师来到这里。而且有意思的是,我在网上准备边听边下载几首大卫·鲍伊的音乐,在随意播放中,我喜欢的大部分作品已经不允许下载了,但只下载了一首《The Next Day》,正好是他在65岁高龄最后一次获得全英音乐大奖最佳歌手奖的那首。我非常喜欢。所以,与他相遇,我认为完全是一种宿命。不可能是人的安排。

“DAVID BOWIE is”作为展览的名字,策展人布罗克斯认为,人们可以用各种短语把这个句子变得完整,来表达每个人心中的鲍伊。

“有时,你不会知道一个时刻真正的价值,直到它变成记忆。”大卫·鲍伊的妻子伊曼在鲍伊69岁生日时写下了这句话,正代表了我对“DAVID BOWIE is”的理解。