反观当下中国的这类怀旧电影,历史意识和深度模式的缺失已成为人所共知的艺术缺憾,迷失于青春片的感性元素与过度扩张于消费社会又在类型建构中考验着文化良知。

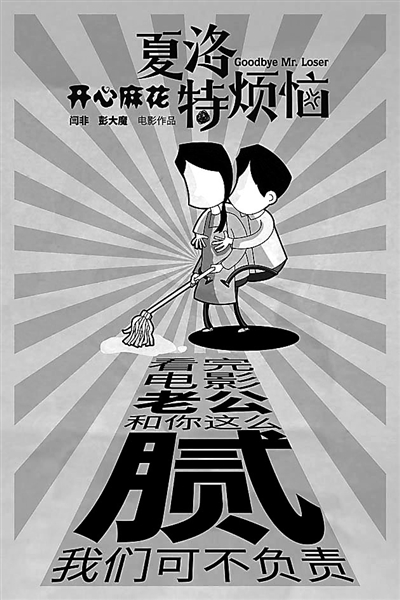

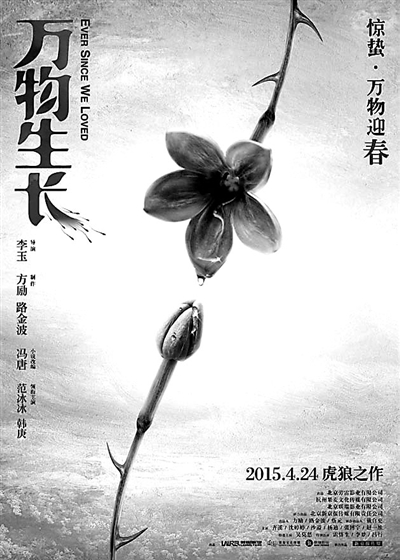

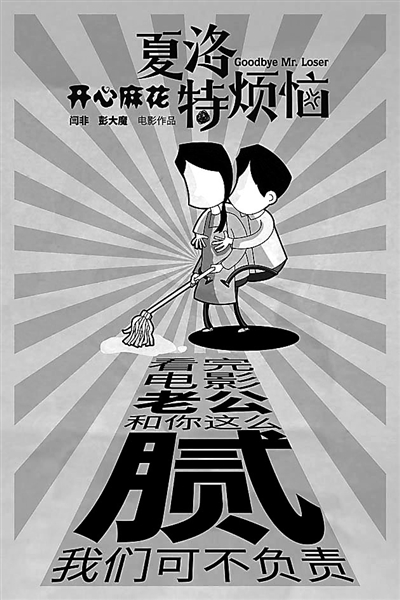

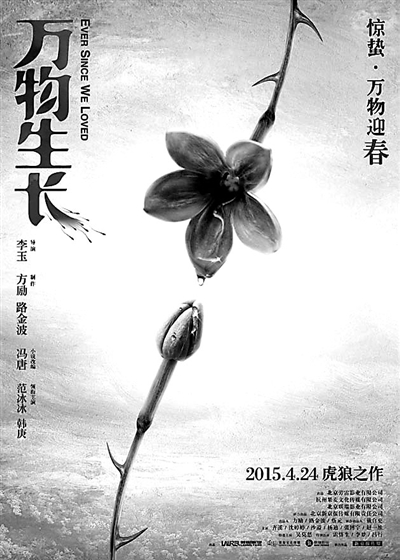

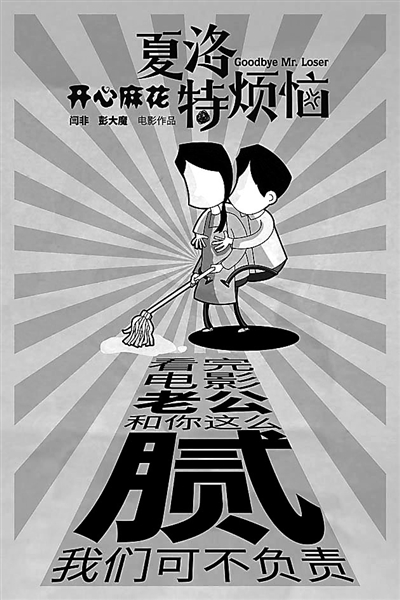

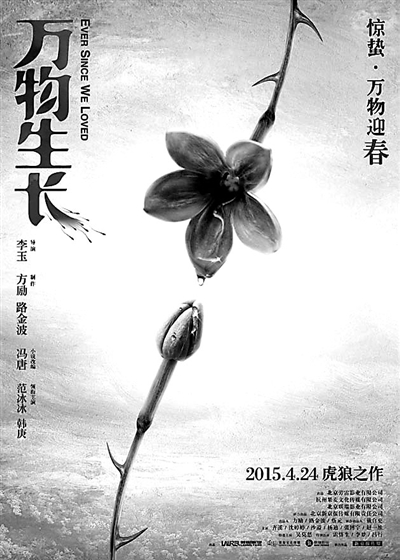

不知从什么时候起,中国进入了怀旧年代,就仿如曾有的青春、激情、爱恋变成无法订正又逐渐浮上心头的情愫之后,残存的怀想、追寻、返乡即成了人们应对残酷现实和冷峻生存状态的镇定剂。当那些写于缱绻未眠之夜的伤感文字和经过技术处理的泛黄图片,经过贴吧、微博、朋友圈等量齐观的拼贴复制之后,一股萎靡的逆时风潮竟也渐成气候,最终以图文联播的影画形式涂抹成怀旧电影的底色。可是,当我们随口说出《致我们终将逝去的青春》、《同桌的你》、《匆匆那年》、《万物生长》、《港囧》、《夏洛特烦恼》等一系列怀旧电影的名字后,竟觉得它们是那么的“中国式”,看完后,谁都很难准确地说出它们到底在向往什么:是某一个未曾到达的神圣地点,抑或不可名状的心理意象?还是人所共逐的理想生活?

如果要弗洛伊德来讲,他肯定会将怀旧的情愫归于人们特有的某种情结,并以童年时期的精神创伤来解释个体与集体的潜意识。毕竟,怀旧意味着丧失和位移,怀旧式的爱也只能界定在距离遥远的关系之中不可触碰。延伸到怀旧电影,银幕上的所有形象都是双重的曝光,同时指涉着精神家园与在外流浪,或者根本是两个形象的重叠,不仅有关过去与现在,更联结梦境与现实。所以,那些走进电影院、自认未老先衰的观众总是想从银幕上探视出故里归程的礼仪姿态,梦想着依靠最后的归属感来修补那挥之不去的怀念之情,从而强烈地暗示出他及身旁的人对于某个不再存在或者从未存在的理想家园的执著。

在这种精神眷恋的余晖暮光中,塞尔吉奥·莱昂内的《美国往事》翻越了空间的屏障、击透了时间的枷锁,在一个处处被禁酒又人人有酒喝的滑稽年代,拂去欺骗和背叛之后,仍能在荒诞中感受青春的美好,在虚无中验证友谊的真切,在得失之间回味爱情的永恒。同样,王家卫也在《花样年华》里,把对影像的极致迷恋与民国老上海的万种风情结合起来,在昏黄的影调、流淌中的乐章和如诗般的自语中,感受“相恋不如怀念,相爱何须多见”的靡靡情思。至于姜文,他在利用《阳光灿烂的日子》成功贩卖掉自己的童年往事之后,明显地暗示影迷,“老子”也是个恋旧的人儿,只是,“他们”尽在展示“文革”十年里秩序的丧失、人性的泯灭、民族的苦难,“我”却因为身处的环境与少不更事,在高昂的颂赞激情和雄性荷尔蒙激发下剧烈成长,体会鲜活的痛并快乐。

然而吊诡的是,当下电影市场衍生出来的怀旧电影并不符合上文所及的类型特征和叙事惯例。《致青春》在一个未具名的时代语境中,将校园生活的曼妙与涉入职场的颓废截然而立,于青春残酷物语中自行抉择生存还是毁灭;《万物生长》也把青春片的模糊特征植入男女演员的疯狂虐恋,在肉体盛宴与失度审美中上演了一场购物狂欢节式的视觉奇观。而去年同时热映的《港囧》、《夏洛特烦恼》更以一种自以为是的阴阳怪调展露个体生命体验的“青春无悔”。前者中,徐峥看似把“喜剧+低俗+怀旧”的时尚元素拼接得错落有致、酣畅淋漓,实则在类型杂糅的混杂叙事中把70后的个别体验强加于进入影院的所有异质群体;而后者又在马桶催吐的呓语与7分钟内抖出包袱的负重中,以欲望的扭曲和身体的暴力赤裸裸地展现男权的狭隘视域。

在杰姆逊看来,怀旧电影总是关于历史的,但并非历史影片,倒有点像时髦的戏剧,选择某一个人们所怀念的历史阶段,然后再现这个年代的各种风貌。这类电影的特点在于他们对过去有一种欣赏口味的选择,但选择的依据在于消费过去某一阶段的形象。反观当下中国的这类怀旧电影,历史意识和深度模式的缺失已成为人所共知的艺术缺憾,迷失于青春片的感性元素与过度扩张于消费社会又在类型建构中考验着文化良知。甚至,它们都不能像《那些年,我们一起追过的女孩》以及《我的少女时代》之类台湾怀旧电影,纯粹干净、简洁有力地讲述一个感动人心的好故事。即便从观影效果上看,这些所谓的怀旧片也不如之前以“老片新映”的形式重新开画的《大话西游》系列、《3D功夫》、《一代宗师3D版》那样直击人的心灵深处。

从文化心理上来讲,每个时代都值得怀旧、回忆、书写,每个群体都可以也应该生产出自己的怀旧电影。当下的怀旧主体无疑是“总被坑骗”的80后。而怀旧的情思恰能契合这个群体的时代症状,宣泄某种历史的情绪,调换不同记忆中的两个自我。

中国式的怀旧电影更是当下人心世态的同步折射。前几年,中国经济飞速增长、社会结构急剧转型,人人都想着得到近在眼前的未来,追随时代巨轮开凿出的财富宝库,完成一夜暴富的神话,哪还有时间思忖自己的历史与记忆?正如贾樟柯所言,我们这个社会在急速奔跑的时候,恰恰忘记了去搀扶起那个被我们绊倒的人。但是,就像《三峡好人》里那个时时唱着港产老歌、总是把“我不做大哥好多年”挂在嘴边却因一次偶然的拆迁事故溘然殒命的“小马哥”一样,当国际金融危机的风暴漫卷东方心脏,当急速前行的经济列车突然减速,即便是得到了以房为单位计量的巨额财富之后,环顾陌生与冷漠的周遭、确认远离故土和迷失身份之后,多数人都会扪心自问“我一直努力地做下去究竟是为什么?”

为了寻找答案,大家疯狂地涌入貌似公共空间和议题设置功能的影院,企图让梦想照进现实,在现实中获得慰藉。但拍电影的人其实和你处在同样的现实与困惑之中。只不过,和美国大萧条时期一样,在经济发展放缓和社会转型滞涨时,越来越多的热钱涌入爆炸式增长的新式影厅,疯狂地拼接怀旧,以让买票入场的你得到缥缈的勇气、精神的能量,投资影片的他则乐享金钱的诱惑、物质的刺激。

怀旧电影本来就具有某种乌托邦的精神,并因眷恋着太多的过去而无法指向未来。只是在如今的中国式怀旧电影中,它似乎也并不指向单纯的往事与记忆,仅会指向历史的侧面,把怀旧的观众愉快地窒息在时间和空间的常规界限中。诚然,我们还没有研制出医治好这种心结的良药。

反观当下中国的这类怀旧电影,历史意识和深度模式的缺失已成为人所共知的艺术缺憾,迷失于青春片的感性元素与过度扩张于消费社会又在类型建构中考验着文化良知。

不知从什么时候起,中国进入了怀旧年代,就仿如曾有的青春、激情、爱恋变成无法订正又逐渐浮上心头的情愫之后,残存的怀想、追寻、返乡即成了人们应对残酷现实和冷峻生存状态的镇定剂。当那些写于缱绻未眠之夜的伤感文字和经过技术处理的泛黄图片,经过贴吧、微博、朋友圈等量齐观的拼贴复制之后,一股萎靡的逆时风潮竟也渐成气候,最终以图文联播的影画形式涂抹成怀旧电影的底色。可是,当我们随口说出《致我们终将逝去的青春》、《同桌的你》、《匆匆那年》、《万物生长》、《港囧》、《夏洛特烦恼》等一系列怀旧电影的名字后,竟觉得它们是那么的“中国式”,看完后,谁都很难准确地说出它们到底在向往什么:是某一个未曾到达的神圣地点,抑或不可名状的心理意象?还是人所共逐的理想生活?

如果要弗洛伊德来讲,他肯定会将怀旧的情愫归于人们特有的某种情结,并以童年时期的精神创伤来解释个体与集体的潜意识。毕竟,怀旧意味着丧失和位移,怀旧式的爱也只能界定在距离遥远的关系之中不可触碰。延伸到怀旧电影,银幕上的所有形象都是双重的曝光,同时指涉着精神家园与在外流浪,或者根本是两个形象的重叠,不仅有关过去与现在,更联结梦境与现实。所以,那些走进电影院、自认未老先衰的观众总是想从银幕上探视出故里归程的礼仪姿态,梦想着依靠最后的归属感来修补那挥之不去的怀念之情,从而强烈地暗示出他及身旁的人对于某个不再存在或者从未存在的理想家园的执著。

在这种精神眷恋的余晖暮光中,塞尔吉奥·莱昂内的《美国往事》翻越了空间的屏障、击透了时间的枷锁,在一个处处被禁酒又人人有酒喝的滑稽年代,拂去欺骗和背叛之后,仍能在荒诞中感受青春的美好,在虚无中验证友谊的真切,在得失之间回味爱情的永恒。同样,王家卫也在《花样年华》里,把对影像的极致迷恋与民国老上海的万种风情结合起来,在昏黄的影调、流淌中的乐章和如诗般的自语中,感受“相恋不如怀念,相爱何须多见”的靡靡情思。至于姜文,他在利用《阳光灿烂的日子》成功贩卖掉自己的童年往事之后,明显地暗示影迷,“老子”也是个恋旧的人儿,只是,“他们”尽在展示“文革”十年里秩序的丧失、人性的泯灭、民族的苦难,“我”却因为身处的环境与少不更事,在高昂的颂赞激情和雄性荷尔蒙激发下剧烈成长,体会鲜活的痛并快乐。

然而吊诡的是,当下电影市场衍生出来的怀旧电影并不符合上文所及的类型特征和叙事惯例。《致青春》在一个未具名的时代语境中,将校园生活的曼妙与涉入职场的颓废截然而立,于青春残酷物语中自行抉择生存还是毁灭;《万物生长》也把青春片的模糊特征植入男女演员的疯狂虐恋,在肉体盛宴与失度审美中上演了一场购物狂欢节式的视觉奇观。而去年同时热映的《港囧》、《夏洛特烦恼》更以一种自以为是的阴阳怪调展露个体生命体验的“青春无悔”。前者中,徐峥看似把“喜剧+低俗+怀旧”的时尚元素拼接得错落有致、酣畅淋漓,实则在类型杂糅的混杂叙事中把70后的个别体验强加于进入影院的所有异质群体;而后者又在马桶催吐的呓语与7分钟内抖出包袱的负重中,以欲望的扭曲和身体的暴力赤裸裸地展现男权的狭隘视域。

在杰姆逊看来,怀旧电影总是关于历史的,但并非历史影片,倒有点像时髦的戏剧,选择某一个人们所怀念的历史阶段,然后再现这个年代的各种风貌。这类电影的特点在于他们对过去有一种欣赏口味的选择,但选择的依据在于消费过去某一阶段的形象。反观当下中国的这类怀旧电影,历史意识和深度模式的缺失已成为人所共知的艺术缺憾,迷失于青春片的感性元素与过度扩张于消费社会又在类型建构中考验着文化良知。甚至,它们都不能像《那些年,我们一起追过的女孩》以及《我的少女时代》之类台湾怀旧电影,纯粹干净、简洁有力地讲述一个感动人心的好故事。即便从观影效果上看,这些所谓的怀旧片也不如之前以“老片新映”的形式重新开画的《大话西游》系列、《3D功夫》、《一代宗师3D版》那样直击人的心灵深处。

从文化心理上来讲,每个时代都值得怀旧、回忆、书写,每个群体都可以也应该生产出自己的怀旧电影。当下的怀旧主体无疑是“总被坑骗”的80后。而怀旧的情思恰能契合这个群体的时代症状,宣泄某种历史的情绪,调换不同记忆中的两个自我。

中国式的怀旧电影更是当下人心世态的同步折射。前几年,中国经济飞速增长、社会结构急剧转型,人人都想着得到近在眼前的未来,追随时代巨轮开凿出的财富宝库,完成一夜暴富的神话,哪还有时间思忖自己的历史与记忆?正如贾樟柯所言,我们这个社会在急速奔跑的时候,恰恰忘记了去搀扶起那个被我们绊倒的人。但是,就像《三峡好人》里那个时时唱着港产老歌、总是把“我不做大哥好多年”挂在嘴边却因一次偶然的拆迁事故溘然殒命的“小马哥”一样,当国际金融危机的风暴漫卷东方心脏,当急速前行的经济列车突然减速,即便是得到了以房为单位计量的巨额财富之后,环顾陌生与冷漠的周遭、确认远离故土和迷失身份之后,多数人都会扪心自问“我一直努力地做下去究竟是为什么?”

为了寻找答案,大家疯狂地涌入貌似公共空间和议题设置功能的影院,企图让梦想照进现实,在现实中获得慰藉。但拍电影的人其实和你处在同样的现实与困惑之中。只不过,和美国大萧条时期一样,在经济发展放缓和社会转型滞涨时,越来越多的热钱涌入爆炸式增长的新式影厅,疯狂地拼接怀旧,以让买票入场的你得到缥缈的勇气、精神的能量,投资影片的他则乐享金钱的诱惑、物质的刺激。

怀旧电影本来就具有某种乌托邦的精神,并因眷恋着太多的过去而无法指向未来。只是在如今的中国式怀旧电影中,它似乎也并不指向单纯的往事与记忆,仅会指向历史的侧面,把怀旧的观众愉快地窒息在时间和空间的常规界限中。诚然,我们还没有研制出医治好这种心结的良药。