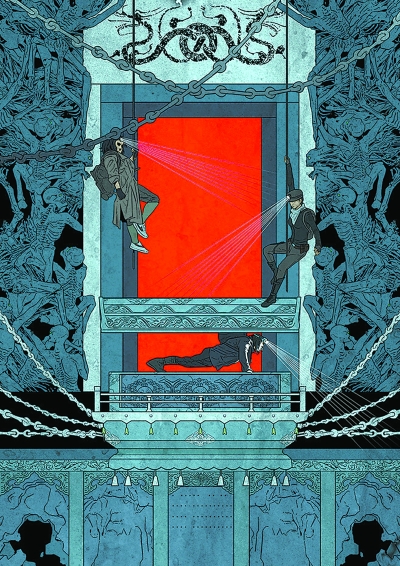

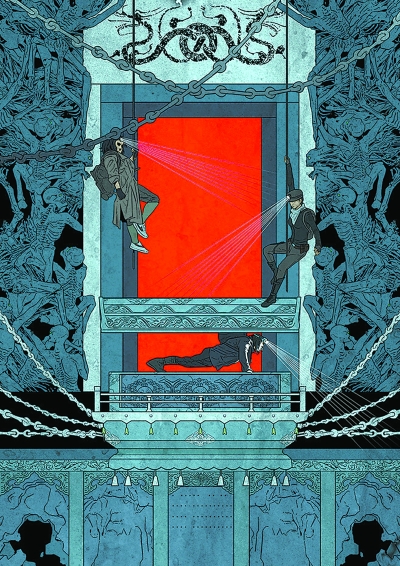

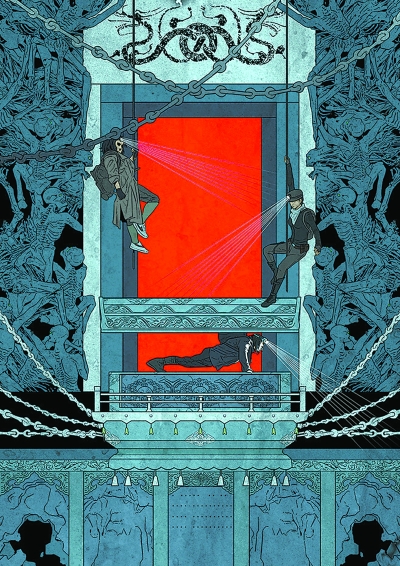

一直标榜自己是“正宗摸金范儿”的盗墓电影《鬼吹灯之寻龙诀》这周五终于上映了。经过《鬼吹灯》原著小说的普及,读者都学会了几句盗墓行话,“盗墓”叫“倒斗”,“僵尸”叫“粽子”,而“盗墓者”则有“摸金校尉”、“发丘将军”、“土夫子”等称呼。

想要成为盗墓行家,不会说行话可不行。电影的“摸金范儿”想要正宗,主角台词里的盗墓行话说不好更不行。

所谓行话,又叫切口、黑话、春典、春点、唇典、调侃儿,指的是某些民间团体或集会、特别是秘密社团,出于自身文化与交际的需要创造的隐语,委曲隐晦,难以捉摸,外行人听来,哪怕听得清清楚楚,也不明白到底在说什么。行话的本质是一种社会方言。

想学会行话,可没那么容易。行话的创制有术语和避讳的需要,但更重要的目的是掩人耳目、信息保密和行业保护,所以行话与一般的社会方言不同,具有强烈的排他性,对于学习和使用者的身份有严格限制,行话本身也决不允许外泄。

中国的读者和观众最熟悉的行话,莫过于《林海雪原》中“智取威虎山”的片段。杨子荣凭借与座山雕那段“天王盖地虎”“宝塔镇河妖”的流畅黑话对白,赢得了土匪的信任,成为了许多人心中的经典。

不过盗墓、土匪这些事好像离现实生活有点远,要说贴近生活的,当属老北京天桥和各大庙会上江湖艺人(“老合”)的“调侃儿”,他们称之为“春点”,《鬼吹灯》中的许多说法,也正脱胎于此。春点的使用者,包括所谓“风、马、燕、雀”四大门和“金、皮、彩、挂、评、团、调、柳”八小门,另外还有“骗家门”和“穷家门”,指的大约就是算卦、卖药、变戏法、表演武术、说书、说相声、唱戏曲,以及行骗和偷盗这些江湖职业了。

在过去,春点算是行业内的绝密,因此有“宁给十锭金,不教一句春”的说法。不过春点流行日久,加之有些“半开眼的”(指对江湖事一知半解的人)对外普及,因此外行人也能窥到一点面貌。春点与其指代对象之间的联系十分委曲,常见的有比喻、借代、谐音、象形、典故、缩略等手段,有时也有几种手段的叠用。例如江湖艺人有八个在正午前不能说的字,不得不说的时候,这几个字分别由“调侃儿”代替,“梦”要说“团黄粱子”,“桥”要说“悬梁子”,“龙”要说“海条子”,“虎”要说“海嘴子”,“兔”要说“月宫嘴子”,“蛇”要说“土条子”,“塔”要说“土堆子”,“牙”要说“柴”。这些春点里有比方,譬如把龙、蛇比作“条子”;也有典故,譬如“梦”与“黄粱”、“兔”与“月宫”。乍一听虽然完全摸不着头脑,但仔细琢磨,好像还挺形象。

行内人不说行话,有时会出问题。天津的老相声艺人冯宝华先生,幼年时追随马桂元(马三立长兄)学艺。一日,冯上街买东西,回来路上下起雨来。冯一回到园子,见着马便大嚷:“师父,外边下雨啦。”观众们听到后,顿时“开闸”(指大批观众退场)了。马桂元大怒,朝着冯宝华骂道:“小子,今天这钱可朝你要了。”

行话有时也是体现行内人身份的一个暗号。有这么一个段子,同样是在天津,两个曲艺学校的学员在路上走着,迎面走来一个外国姑娘,其中一个调侃:“合字,你把,色堂果儿嗨闪嗨福。”(同行,你看,外国女人胸大屁股翘)结果老外回头微微一笑:“我攥。”(我明白)俩人连忙规规矩矩冲老外鞠了一躬道:“师姑好。”外人可能不明就里,这是因为学曲艺的外国人大部分都拜丁广泉先生为师(加拿大人大山就是丁先生的徒弟),在相声界的辈分可是相当的高。

别以为行话离我们很远,过去秘而不宣的江湖春点其实早已经渗透进了我们的生活。有些春点进入了特定的圈子,譬如“果儿”(本指女性),如今在摇滚圈内有特定含义,指那些追随乐队并热衷和乐队成员发生性关系的女子,和英语里的groupie相当。许多所谓的老北京土话,其实就是过去的江湖行话,电影《非诚勿扰2》说“苍孙无限好,只是近黄昏”,让“苍孙”(老年男子)这个词儿又流行了一阵。

有些春点甚至进入了大众文化,比如“走穴”这个词,原本用于相声行业,某个演员固定演出的场所被称为“穴眼”,而在不同穴眼中走动就称为走穴。在上世纪八十年代,一些知名演员歌手外出演出捞外快,被冠以“走穴”之名。渐渐地,这个词不仅可以用在演艺界内,主持人、教师、医生也都能“走穴”了。

“腕儿”这个词也同样出自江湖隐语。“腕儿”与“蔓儿”(wànr)同音,“蔓”本指藤蔓,家族的传承分支与藤蔓有相似之处,所以江湖中以此借指某个团伙或集团的姓氏。现如今,“腕儿”或“大腕儿”已经褪去了江湖色彩,成为了名人的代名词。

一直标榜自己是“正宗摸金范儿”的盗墓电影《鬼吹灯之寻龙诀》这周五终于上映了。经过《鬼吹灯》原著小说的普及,读者都学会了几句盗墓行话,“盗墓”叫“倒斗”,“僵尸”叫“粽子”,而“盗墓者”则有“摸金校尉”、“发丘将军”、“土夫子”等称呼。

想要成为盗墓行家,不会说行话可不行。电影的“摸金范儿”想要正宗,主角台词里的盗墓行话说不好更不行。

所谓行话,又叫切口、黑话、春典、春点、唇典、调侃儿,指的是某些民间团体或集会、特别是秘密社团,出于自身文化与交际的需要创造的隐语,委曲隐晦,难以捉摸,外行人听来,哪怕听得清清楚楚,也不明白到底在说什么。行话的本质是一种社会方言。

想学会行话,可没那么容易。行话的创制有术语和避讳的需要,但更重要的目的是掩人耳目、信息保密和行业保护,所以行话与一般的社会方言不同,具有强烈的排他性,对于学习和使用者的身份有严格限制,行话本身也决不允许外泄。

中国的读者和观众最熟悉的行话,莫过于《林海雪原》中“智取威虎山”的片段。杨子荣凭借与座山雕那段“天王盖地虎”“宝塔镇河妖”的流畅黑话对白,赢得了土匪的信任,成为了许多人心中的经典。

不过盗墓、土匪这些事好像离现实生活有点远,要说贴近生活的,当属老北京天桥和各大庙会上江湖艺人(“老合”)的“调侃儿”,他们称之为“春点”,《鬼吹灯》中的许多说法,也正脱胎于此。春点的使用者,包括所谓“风、马、燕、雀”四大门和“金、皮、彩、挂、评、团、调、柳”八小门,另外还有“骗家门”和“穷家门”,指的大约就是算卦、卖药、变戏法、表演武术、说书、说相声、唱戏曲,以及行骗和偷盗这些江湖职业了。

在过去,春点算是行业内的绝密,因此有“宁给十锭金,不教一句春”的说法。不过春点流行日久,加之有些“半开眼的”(指对江湖事一知半解的人)对外普及,因此外行人也能窥到一点面貌。春点与其指代对象之间的联系十分委曲,常见的有比喻、借代、谐音、象形、典故、缩略等手段,有时也有几种手段的叠用。例如江湖艺人有八个在正午前不能说的字,不得不说的时候,这几个字分别由“调侃儿”代替,“梦”要说“团黄粱子”,“桥”要说“悬梁子”,“龙”要说“海条子”,“虎”要说“海嘴子”,“兔”要说“月宫嘴子”,“蛇”要说“土条子”,“塔”要说“土堆子”,“牙”要说“柴”。这些春点里有比方,譬如把龙、蛇比作“条子”;也有典故,譬如“梦”与“黄粱”、“兔”与“月宫”。乍一听虽然完全摸不着头脑,但仔细琢磨,好像还挺形象。

行内人不说行话,有时会出问题。天津的老相声艺人冯宝华先生,幼年时追随马桂元(马三立长兄)学艺。一日,冯上街买东西,回来路上下起雨来。冯一回到园子,见着马便大嚷:“师父,外边下雨啦。”观众们听到后,顿时“开闸”(指大批观众退场)了。马桂元大怒,朝着冯宝华骂道:“小子,今天这钱可朝你要了。”

行话有时也是体现行内人身份的一个暗号。有这么一个段子,同样是在天津,两个曲艺学校的学员在路上走着,迎面走来一个外国姑娘,其中一个调侃:“合字,你把,色堂果儿嗨闪嗨福。”(同行,你看,外国女人胸大屁股翘)结果老外回头微微一笑:“我攥。”(我明白)俩人连忙规规矩矩冲老外鞠了一躬道:“师姑好。”外人可能不明就里,这是因为学曲艺的外国人大部分都拜丁广泉先生为师(加拿大人大山就是丁先生的徒弟),在相声界的辈分可是相当的高。

别以为行话离我们很远,过去秘而不宣的江湖春点其实早已经渗透进了我们的生活。有些春点进入了特定的圈子,譬如“果儿”(本指女性),如今在摇滚圈内有特定含义,指那些追随乐队并热衷和乐队成员发生性关系的女子,和英语里的groupie相当。许多所谓的老北京土话,其实就是过去的江湖行话,电影《非诚勿扰2》说“苍孙无限好,只是近黄昏”,让“苍孙”(老年男子)这个词儿又流行了一阵。

有些春点甚至进入了大众文化,比如“走穴”这个词,原本用于相声行业,某个演员固定演出的场所被称为“穴眼”,而在不同穴眼中走动就称为走穴。在上世纪八十年代,一些知名演员歌手外出演出捞外快,被冠以“走穴”之名。渐渐地,这个词不仅可以用在演艺界内,主持人、教师、医生也都能“走穴”了。

“腕儿”这个词也同样出自江湖隐语。“腕儿”与“蔓儿”(wànr)同音,“蔓”本指藤蔓,家族的传承分支与藤蔓有相似之处,所以江湖中以此借指某个团伙或集团的姓氏。现如今,“腕儿”或“大腕儿”已经褪去了江湖色彩,成为了名人的代名词。