千龙网北京11月24日讯(实习记者 梁祎)《水浒传》中一个个鲜活人物形像带着墨香跃然纸上,昔日北京城那生动热闹的气息也借由画作向人迎面袭来。24日在北京市文史研究馆举办的侯长春工笔人物画作品展,集中展示了《旧京风情》《水浒人物》两组作品,共计254幅,让很多专程前来参观的上了年纪的老北京直呼“这画的不就是我们小时候的生活嘛!”

《水浒人物》中的画作 千龙网实习记者梁祎摄

“房无一瓦”的童年生活为创作提供灵感

侯长春生长在一个非常传统的官宦幕僚,满族正红旗的家庭,父辈做过英文教员和盐务的差事,生活比较稳定。后家道中落至〞房无一瓦、地无一垄〝,他的童年一开始就生活在北城城根一代、贫民集中的地方。

他在《水浒英雄赞》的跋中这样描述自己的童年生活:“我小时候,家住在老北京北城根一带,是一个贫民集中的地方,那里有没落的豪户,也有引车卖浆的小贩、江湖艺人,其中有龌龊不屑的丑陋,也有一些悲壮感人、可歌可泣的美谈。这些情景至今仍清晰地浮现在我的脑海里,挥之不去,这些记忆也为我在创作中提供了许多有用的资料”。

《水浒》人物形象的塑造即忠实于原著,又有侯长春基于生活的理解和想象,所以当《水浒》第一次展出的时候得到了前中国美协副主席叶浅予的首肯,曾被评为北京市优秀文艺创作甲等奖。当代著名工笔人物画家潘絜兹先生评价该作品时表示,“当我看到作品时,我眼前一亮,水浒人物就是这个样子,称得上‘呕心沥血、前无古人’之作。”

画给自己还是画给记忆中的老北京

侯长春生前为北京文史馆馆员,同时也是北京东城师范学校高级讲师,中国美术家协会第四届代表大会北京地区代表,中国美术家协会会员,北京工笔重彩画会副会长。

不知道是不是因为侯长春是土生土长的北京人的缘故,身为当代杰出的工笔重彩画家,他创作了很多中国古代历史题材、文学题材、民俗题材作品,尤其是《旧京风情》组画,重现了老北京的民俗风貌、特色商贩和淳厚民风,体现了画家对早年生活的温馨回忆及对历史沧桑的悲凉与心酸,让人不禁联想起老舍先生的文学作品。

侯长春的夫人王露萍介绍说,“因为没有什么经济上的压力,也没参展、比赛的压力,只是画给自己,所以他很轻松、自如,也使得这两部创作能够更大的发挥了他自己的理解和认识,才使他的艺术创作达到了一定的高度。”这些组画曾由中国电影出版社出版,先后在中国美术馆、炎黄艺术馆展出,并于2012年9月应澳门美术家协会邀请赴澳展出。

侯长春夫人王露萍为画展致辞 千龙网实习记者梁祎摄

典型“旧文人”的执拗与坚持

侯长春被其夫人看作是一个传统文人的典型。王露萍说,他自认天生“愚钝”,所以很努力,力争美术作品“诗书画印”的中国画艺术形式能够完整地呈现在作品中。小学老师曾写给他“人一能知之己十知之,人十能知之己百知之”的操行评语,他以此作为一生学习、工作、美术创作的“座右铭”。

弱冠时期,侯长春从师于著名画家赵孟朱、王仲华、卫天霖等学习工笔花卉、工笔人物和油画,造就了深厚的传统绘画功底。细赏其每幅画面,或人、或物、或景,皆有抉微之笔,每每渗透出文学的意境和情趣,这样的画作在市场化的时代自然也引起了拍卖行的关注。不久前曾有拍卖行的负责人找到王露萍,希望能够将侯长春的画作拍卖、流入市场,但被王露萍婉拒了。她说,侯长春一生创作的作品,相对篇幅小,数量少,没有进入市场。他反对创作上“多、快、好、省”的提法,他说这是矛盾的,不可调和的。社会都在追求市场效果的时候,他说:我有工资,够吃够喝就行了。

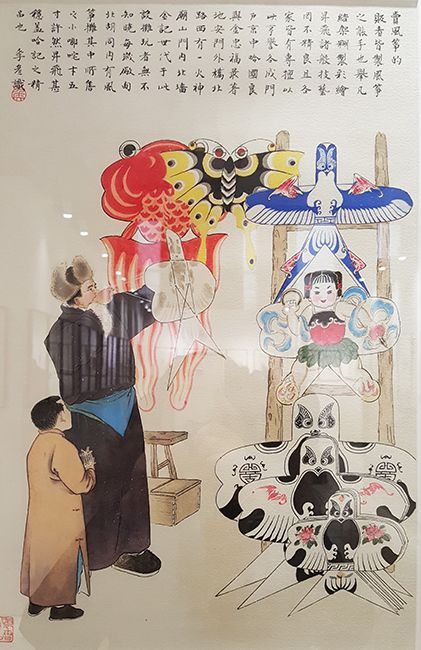

《旧京风情》中的画作 千龙网实习记者梁祎摄

为“老北京”范儿“拾遗补阙”

“我知道它不是什么宏文巨著,只求能为北京民俗文化做一点‘拾遗补阙’的事儿,也就聊慰此生了”,侯长春曾这样说,“‘雁过留声、人过留名’,我要把我知道的留下来,不能带走,让人们知道老北京是什么样的,老北京人应该是什么样的,也不枉我来到这世上走了一遭。”侯长春的画作侧重文、像全无的民风、民俗,通过这些平民生活小事反映当时的民风教化和物质生活的侧面,以及人们生活中缺失了的“老北京”的文化氛围和“老北京人”的范儿。

作为侯长春的老朋友,同为北京市文史研究院馆员的张淑芬在观看侯长春的画作时感叹到,“这样的作品现在已经很难看到了,像侯先生这样专注于艺术创作的人如今也太少了!他的画将写实和写意的双重理解用以构建人物生活的空间,使得人物神韵、造型的立体感和动感得以凸显,以凝固的一瞬间带给人艺术的愉悦享受,让大家回忆起儿时安宁、平静的生活。同时,侯先生曾学习过油画,他以西方绘画融通中国文化来打造自己民族的作品,使艺术的长河得以流动和传承。”

观众参观画展 千龙网实习记者梁祎摄

观众参观画展 千龙网实习记者梁祎摄

北京市文史研究馆相关负责人介绍说,“侯先生的作品具有很高的艺术价值和历史价值,让人沉醉其中、流连忘返。将此次画展作为文史馆新馆举办的第一个展览,是对侯先生最好的纪念。”

据悉,该展将持续至12月1日。