汤胜天一直记得汤一介先生说过的一句话:“新的中华文化应当是融古汇今、贯通中西,既‘返本’又‘开新’的文化。”这是他去衡量艺术品的价值尺度,亦是他艺术创作时所追求的境界。

2012年,艺术市场的传奇频出。正在华东师范大学教书的汤胜天,却在与学生反复强调自己的观点:浮华之中,称得上艺术品的并不多。

与西方的艺术市场相比,中国的艺术市场并不成熟,大学里教的课程缺乏可操作性。汤胜天的工作,其实是在搭建一门学科的基础,并没有什么规律可循,这与他早年间的经历不无关系。

那还是三十多年前,一个日本藏家与汤胜天达成协议,每年收购他一张作品,从六十元开始逐年递增。就这样过了将近十年,汤胜天想要把自己卖给他的画回购回来,毕竟有些作品是年轻时临摹的,虽很生涩,但对自己来说却很有意义。但日本藏家的回答令他惊讶:“我都扔了。”汤胜天听了之后很不解,甚至气愤:“你为什么不留下来呢?”日本藏家说:“这段时期的作品就是消费品,挂一年,就完成了它的使命。如果把所有作品都当收藏品的话,那这个社会什么都不要做了。”

“如今人们收藏的很多所谓艺术品其实都是商品”——我们如今看到的许多老画,虽说年代久远,不过就是当时的消费品,现在所拥有的,只是“年份钱”。然而能纳入美术馆、博物馆体系中的作品,或代表了这个时代的学术流派和特色,对于美育教育的社会运用具有价值,或对于个人创作产生深远影响,或是有代表意义。

一个学者视角的冷静解读,也让汤胜天更明白自己要努力的方向——若想让自己的作品常突破,需要学习古人画意,融入今人思想,汤胜天后来求学于海派名家,研究哲学思想,即是为此做出的行动。

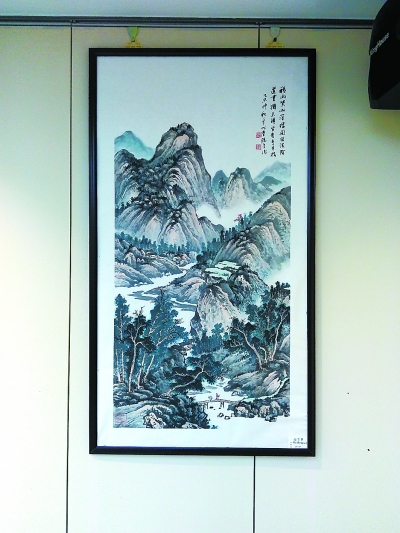

一面是传统笔法,一面是现代色彩,守与攻之间,汤胜天在创作中完成着对传统与当代的选择与取舍。无论怎样变化,笔墨是不变的主题:“以笔墨为先、以笔墨为上、以笔墨为重。”而这也是中国画与西画的区别之处,重视写意造境。他对于色彩的使用,冲击了观者的视觉感官,一可窥见近现代海派画家在中国画色彩上的突破。

虽是勤学,汤胜天并不刻意去追求艺术上的大变,而是顺其自然:“无论古今,一些大家在早年都是画繁琐、细致的题材,苦练基本功。到了晚年去繁归简,即使笔墨、线条简单了,味道却厚重了,这种东西刻意不来,先着力把每张画都画好。”