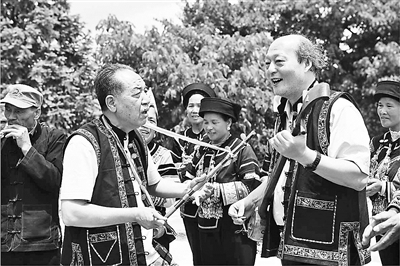

关峡(右)重返红河采风

上周日在云南红河哈尼族自治州新建的红河大剧院里,中国交响乐团在著名指挥家邵恩的执棒下,演出了一台《云之南》交响音乐会。这台音乐会是中国交响乐红河州创作实践基地成立后第一台有关红河题材音乐会的演出。

由中国交响乐团团长、著名作曲家关峡创作的两首作品《节日序曲》和《彝风·彝韵》在音乐会上特别受到关注,《彝风·彝韵》是关峡32年前来到红河哈尼族自治州采风后创作的作品。也是因为32年前的这段“姻缘”,中国交响乐团今天在红河州哈尼小镇建立中国交响乐红河创作实践基地。关峡说:“建立交响乐创作基地为作曲家们创造一个深入生活、扎根生活的条件,艺术的灵感不是苦思冥想,不是闭门造车,真正的灵感就要在生活中寻找,向人民群众学习。交响乐创作实践基地就是为作曲家和音乐家深入生活创作提供厚实的基础。”

深入基层得来的启发

中国交响乐团这次云南行主要是为了建立中国交响乐云南昆明创作实践基地和红河州创作实践基地。日前,这两个创作实践基地已经挂牌,红河州创作实践基地就建设在哈尼小镇的梯田旁。在来云南前,中国交响乐团已经在重庆、厦门、福建、上海等地建立了创作实践基地,关峡是中国交响乐创作实践基地的主导者,他说:“三年前我们在重庆本来就是带着艺术家接地气,帮助一些盲童和当地农村的文化建设,当地希望我们音乐家为他们写点东西留下来。我想搞一个创作基地,邀请更多的作曲家和剧作家过来寻找一些抗日题材或历史题材。首先作曲家王西麟过去了,我和郭小迪、赵石军等人也去了。我们觉得从写一个公益歌曲开始,王西麟于是进入《抗日战争安魂曲》的创作,他走进山里,开始去了抗战遗址、纪念馆,这个基地就在这四五个人当中慢慢地启动了。”

今年1月16日,中国国家交响乐团创作基地落户中国著名作曲家施光南先生的母校——重庆市南山小学。10月13日,中国交响乐红河创作实践基地在云南红河哈尼族自治州元阳县新街镇箐口村“哈尼小镇”挂牌。10月18日,中国交响乐云南创作实践基地在昆明挂牌。随后,中国交响乐创作实践基地还将在厦门、福建、上海等地挂牌。

云南建立基地源于32年前

中国交响乐创作实践基地落户云南红河哈尼族自治州源于关峡与红河32年情缘。32年前,当时还是音乐学院学生的关峡就邀集几个同班好友赵石军、郭小笛、李滨扬、陈晓勇来到红河哈尼族自治州采风。那次采风给了关峡极大的创作收获,后来,关峡创作的《彝歌》就是采风后的成果。关峡回忆:“斜阳的余晖勾画出伟岸的山峦,全寨的男女老少身着黑红相间的节日盛装,齐聚山顶,以好奇而专注的目光迎接着我们。当我们走近时,突然,木鼓击节,歌声四起,伴着用树叶吹响的音调和姑娘们佩戴的银饰、银铃有节奏的响声,汇成了奇妙的交响,在山谷里回荡……”

这次在红河建立创作基地也缘于那一次的采风。关峡说:“红河州政府了解到我当年曾经到这里采风,就到采风的村里去了解情况,后来又找到我们,我就觉得我应该回来看看。”关峡说:“当年我们去的时候特别艰苦,道路很泥泞。现在虽然改变了很多,道路比以前好走了,人们的生活也好起来,但是不变的是音乐。当年当地唱歌最好的姑娘,如今已经沧桑却依然是唱歌最好的;当年跳舞最好的姑娘,如今依然是跳舞跳得最好的。既然,红河政府已经把筹备工作做在了前面,交响乐创作实践基地也水到渠成地在这里成立了。”

给作曲家扎根找一个窝

谈起“中国交响乐创作基地”,关峡表示:“过去作曲家也经常采风,但很多地方条件所限,不能更深入地扎根在生活中,交响乐创作基地就是希望给作曲家的生活建一个窝。未来创作基地不仅邀请中国的作曲家,还要邀请世界各地的作曲家来到创作基地,了解中国百姓的生活,创作出关于中国题材的作品。今年5月在云南采风后创作的作品将于明年1月23日在国家大剧院首演。”

关峡说:“假如我们的作曲家不是把自己关在‘象牙塔’里,而是深入生活、扎根人民;假如我们的作曲家能够在借鉴西方文化的同时,扎根于自己的优秀文化沃土之中;假如我们的作曲家不以金钱为上,而是对艺术进行执著的追求,那就有可能创作出艺术精品。”