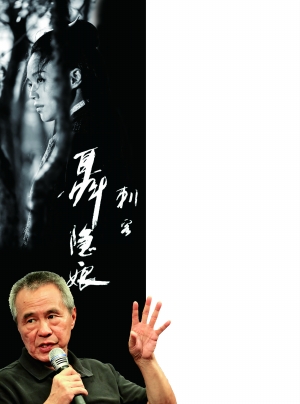

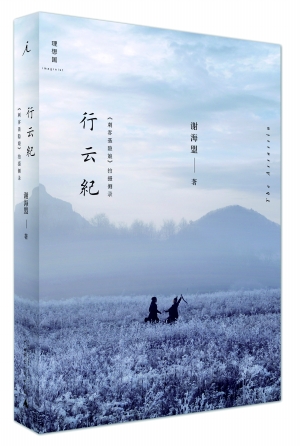

导演侯孝贤暌违影坛八年,凭最新力作《刺客聂隐娘》获得戛纳电影节最佳导演奖,该片将于明天在大陆公映。日前,侯孝贤和该片编剧之一谢海盟,在梁文道的主持下,于首都图书馆举办读者交流活动,探讨谢海盟创作、广西师大出版社理想国出版的新书《行云纪》。这部新书,是一部贴身记录侯孝贤如何拍电影,揭秘侯孝贤之所以是侯孝贤的作品,也成为读者理解这部被称为不好懂电影的一把钥匙。而二人的谈话,字里行间流露出目前影视界少见的严谨求真的创作精神。

搭构与遮蔽

唐代“冰山” 不断被舍弃

筹备期超过十年,剧本写作和拍摄历时五年,我们看到的电影只是侯孝贤创作的冰山一角。《刺客聂隐娘》就试图诠释侯孝贤构建人物的冰山理论、独此一家的创作方式及电影观。另据出版方介绍,该书另收录谢海盟创作的小说《隐娘的前身》、电影故事大纲与剧本(第三十八版定稿)。

侯孝贤介绍说,在拍摄之前,他花了大概两三年的时间读大量关于唐代的资料。而著名作家朱西宁之孙、唐诺与朱天心之女、1986年生于台北的谢海盟,也是位有着自我独特追求的创作者,她说自己“一直会留意唐朝的东西”,她曾写作数百万字作品,曾用漫画画过《隋唐演义》,甚至自己重写过《隋唐演义》,却鲜少示人,谓以“自娱”。从这些背景性、储备性的搭建工作,到剧本的商讨与形成,再到影片的拍摄和剪辑,他们却在不断舍弃一些东西。谢海盟说道:“我们最早的规划这个剧本里的内容,大概在电影里头占三分之一。”

“冰山”不同 主线却仍在

除了背景的储备,在拍摄中他们也力求搭建出一个“真实”的场景。该片另一位编剧、与侯孝贤合作多年的朱天文,在该书序言中这样写道她的外甥女,“在那神农架山间两千公尺的大九湖湿地拍摄安史之乱后的中唐,剧组置景问海盟,‘到底萝卜或玉米可不可以有?’海盟说玉米原产于美洲,要传入好歹也待至大航海时代,那是明代之事了,置景人员遂努力藏妥每一根玉米。”

对于用各种工作力求搭建一座“真实”冰山,却最终只露出“一角”,谢海盟说:“我认为这个改换不是把冰山彻底改造,只是说一些东西在电影中拍不到,但是能拍得到的东西,要做一个调整。但整个完整的故事,故事主轴,从头到尾都是在那边。”

啰嗦与简化

多看两次 很多人能看懂

此外,对于“弱水三千只取一瓢”的另一个原因,侯孝贤说:“那头豹反正一直在这儿,可能现在因为环境或种种条件的限制,本来豹的这一块花纹要显现,但是显现不出来,我们就画出叶子遮住他,露出另一边。所以基本上就是最后的判断完全是在剪接的时候,剪接时你重新整理了你拍过的东西。”

侯孝贤谈到取舍时常说“像与不像”的概念,他认为:“基本上就是完全通过我自己的眼光,我自己看着感觉这样是顺的。这个顺不是逻辑式的,或者是商业片的一种结构的呈现,因为商业片讯息的呈现是非常重要的。但是我感觉它明明就是为了讯息而讯息,所以我把讯息拿掉。这样跳过来,一般人可能看不懂,但是我感觉很多人也可以看得很清楚,只是他们没有那么仔细,没有多看两次。”

此外,对于电影中“真与不真”的问题,谢海盟说:“这部片子会很强调这个真是不是创造一个‘真实’的唐朝,从我们内部器物的考证到我们说的农作物,希望不要让太奇怪的东西跑进去。真正要求抓住真实是人在处境中的真实,你如何在唐朝一个这么遥远的故事里头,有一个可以让观众感受到的真实,我觉得是人的真实,人的情感在那样子的一个情境之下,你会被召唤出感觉同样的感受。”