在大维德的藏品中,有一对元代的青花云龙纹象耳瓶,除了造型、纹饰等等与众不同之外,最重要的一点就在于,瓶身上留有明确的制作时间,即“至正十一年四月”,这个时间即是元朝至正年间,充分证明了元青花瓷的存在。

1929年,大英博物馆学者撰文介绍了这对元青花瓷瓶;50年代,美国学者在两篇文章中都介绍了这对瓷瓶,并以此为标准,研究了14世纪的瓷器。从此,元青花瓷得到全世界中国古陶瓷学者的重视和公认。中国学术界将这种类型的青花瓷定名为“至正型”元青花。

目前,在“大英博物馆100件文物中的世界史”展览中展出的这个元青花大盘,并没有确切的制作时间,只有大概的年份是1330-1350年,但作为一个来自外国的藏品,辗转回它的诞生地展览,却有一种别样的感觉。

在有限的展品说明中写道,青花瓷是世界历史上最成功的奢侈产品之一,它也是一种充满矛盾的物品,通常人们认为青花瓷是典型的中国产品,而它在中国元代首先是作为出口品销往中东。

寥寥数语便道出元青花瓷很晚才得到承认的原因,在元代,青花瓷还没有成为宫廷或人们日常生活的必需品,除酒具、明器外,主要产品是对外输出。尽管生产的数量不少,但是都出口了,国内很少见到,所以就这样埋没了元青花瓷的名声。再加上元朝之后的明朝,青花瓷的制作数量达到顶峰,几乎每一个年代都有鲜明的特征,进一步掩盖了元青花瓷的光芒。

尽管元青花瓷在历史上一度被忽视,但一旦被发现就是精品。元青花瓷不仅在纹饰上均为原创,制作工艺品质都在明青花瓷之上。

由于元青花瓷为出口品,因此造型大多结合销往地的风土人情,大盘、大碗等就是为了适应伊斯兰国家的穆斯林席地而坐一起吃饭的习惯,小罐、小瓶则是为了销往菲律宾,此外,还有许多小件元青花瓷是为了满足东南亚人陪葬所需。

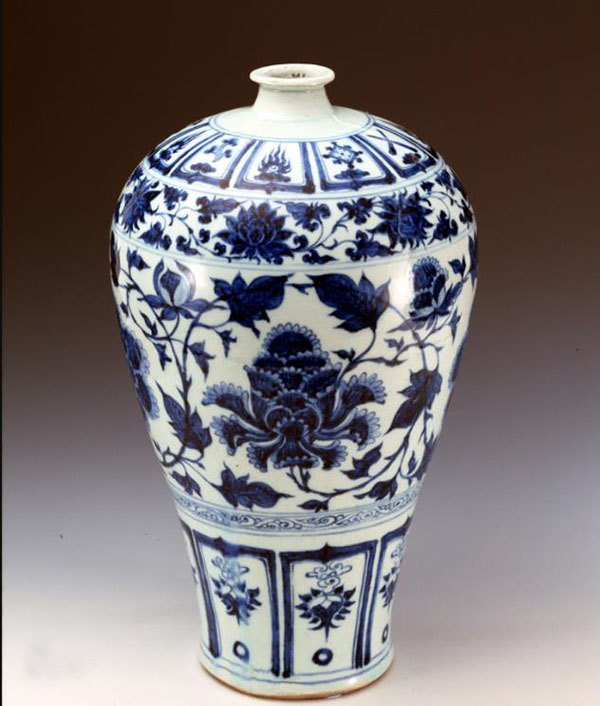

元青花瓷的纹饰种类数不胜数,植物类、动物类、人物纹饰等等,结合青花瓷的造型展现了元代人无穷无尽的想象力和创造力。

元代青花瓷器的纹饰按照青料来源地可分两类。一类是以进口料绘画的纹饰,这类瓷器上使用的钴蓝料是从中东进口的,钴蓝料在中国被称为“回回青”,“回回青”色泽浓艳,用这种青料绘制的纹饰,构图满密、层次丰富、绘画工整,大盘纹样多由三至五层满密的图案组成,瓶、罐的纹样多由三至八层图案纹饰组成,图案题材丰富多样;另一类青花以国产料绘画,其纹样具有流畅奔放的特征,纹样构图较简单,绘画较粗率,以各种花卉纹饰为多见。

此次展览中的青花大盘应该就是较为常见的花卉纹饰,构图满密、层次丰富,用料应该是回回青,仔细观察每个细节,不得不让人感叹祖先的智慧和技艺。

这件600多年前的器物,只是那时人们创造力的一个小小的体现,在那个变革的大时代,人们通过各种方式和手段,推动这个世界向前,除了元青花大盘,希伯来星盘、丢勒的《犀牛》、朝鲜粉青砂器等展品都是那个大时代的见证,这些器物都不会发声,但是每一件器物都在通过自己的方式讲述着这个世界的故事。