何为生僻字?

生僻字,又称冷僻字,指不常见的或人们不熟悉的汉字。虽不常用,但仍属现代汉语的范畴,如“薅”、“氽”等。生僻字中有些是历史用字,指已经在现代汉语中消亡,只有在文字学、历史学、古代典籍等专业领域才会用到的字,例如“騔”、“耜”等;还有一类是生造字,这类字属于错误的字,不能当作规范的汉字使用,例如“囧”、“嫑”等。

“猪”可不简单

“猪”可不简单

生僻字中往往蕴含着历史文化信息,有着强烈的时代印记。如在前秦时期,猪可不是一种简单的动物,分“豕”(shǐ,指一般的猪)、“豭”(jiā,指公猪)、“豝”(bā,指母猪)、“豚”(tún,指小猪)、“公式”(zòng,指1岁的小猪)、“豜”(jiān,指3岁的小猪)等等,划分得如此细致也从侧面凸显了猪这种家畜在人们生活中的重要性。

还有大家熟悉的刖(yuè)刑,这种古代酷刑早已被废除,再如古代留存下来的很多石碑下面都有一个像乌龟的动物驮着,民间俗称“王八驮碑”,实际上这个动物是传说中龙生九子中的一个,叫赑屃(bìxì)。随着时代变迁,这些字对于现代人来说那可是“不明觉厉”,要是能够掌握这些,不仅能激活历史记忆,好像“bigger”也能瞬间满格(小编自己也用语不规范,大家不要学我……下面小编将恢复正常说话状态,大家感受一下)。

生僻字的“死去活来”

某网站前不久发布了一篇关于“15个北方人会说不会写的汉字”的报道,其中非常口语化的词,如扽、搋、趿、薅等生僻汉字榜上有名,引得网友纷纷感慨,原来时常挂在嘴边的这些字是这样写的,真是长知识了。这些词很多是方言口语中的常用词,在普通话中没有相对应的汉字,写出来就成了生僻字。例如“搋”,在西南官话中是“用力冲击、捣”的意思,如“搋糍粑”(捣糍粑)、“搋了他两坨”(打了他两拳)等。这些说法对于使用该方言的人们来说形象生动,丰富了语言的表现力。

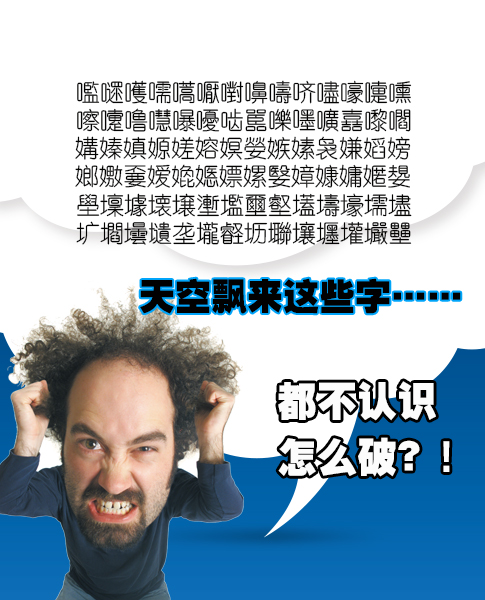

然而对待生僻字,人们的看法并不统一。有网友认为,语言的意义在于运用,有些生僻字之所以被取代,甚至在很长一段时间销声匿迹,根本原因是因为难写、难认、难读,研究这些不常用的汉字已经没有意义了。小编也认为文字用于交际的最终目的是追求简捷和效率,生僻字影响了文字交际的使用价值,自然会被淘汰,“骈体文”的衰败就是典型例子。人们出于表达需要,偶尔拿出个把生僻字来,本无可厚非,但是如果把认读生僻字看作一种时尚,甚至在人名中使用,例如叫“覱”、“匔”等,不仅造成交际障碍,也会在某种程度上造成社会资源浪费。

汉字是有时代性的,与人的“死”不同,退出历史交际舞台的“死字”还可能活过来,因为字是记录词的语素,如果词在特定的时代环境下活了,字也会随之活过来。随着时代的发展,人们愈发渴望把日常口语通过社交媒体等平台转化成书面语,以用于信息传递。因而那些平时只挂在嘴边而不落笔的汉字便重回人们视线。

地名用字无疑是生僻字最多的领域之一,也是汉字最可能“起死回生”的领域之一。江西婺(wù)源县的“婺”因为油菜花“活”了之后,人们知道它是河流的名字;历史上差点被简化成“吁怡”县的江苏盱(xū)眙(yí)县,因为龙虾“活”了过来,人们从此知道了“盱眙”是登高望远的意思。这些汉字的生存空间或许只存在于一镇、一村、一山、一水,它们随地名消逝而“死”,随地名复活而“生”。那些仅存活在字典里尚不为人知的地名生僻字,固然给交流带来了不便,但换个角度,这些字何尝不是饱经风霜的当地历史文化的结晶呢?

这些字的使用说明我们的书面语,至少是某些语体的书面语和日常生活接轨的程度提高了。口语的书面化直接反映了我们的语言生活,并且提高了日常口语的地位。然而过度推崇,把生僻字当作一种风气去提倡,则有悖于现代汉语的规范和语言文字的发展规律。