编者按:北京是中国现代文化(新文化)的发源地和代表城市,是中国文化新旧转型、推陈出新的典范城市。它,镌刻下共产党人的初心使命;它,沉淀着历久弥新的红色记忆。今年是中国共产党成立100周年,百年恰是风华正茂,千龙网推出“一世纪正青春”系列策划,深入五四运动起点北京大学红楼等北京红色遗址,寻访百年来凝聚在历史与现代中的红色基因,感受始终澎湃在脉搏里的磅礴力量。

从熙熙攘攘的菜市口十字路口拐进幽静的胡同里,步行不到10分钟,青砖灰瓦间有一座中西合璧的两层小楼。这是西城区椿树街道魏染胡同30号、32号,曾是早期传播马克思主义的前哨——京报馆旧址,同时也是邵飘萍故居。鲁金富摄

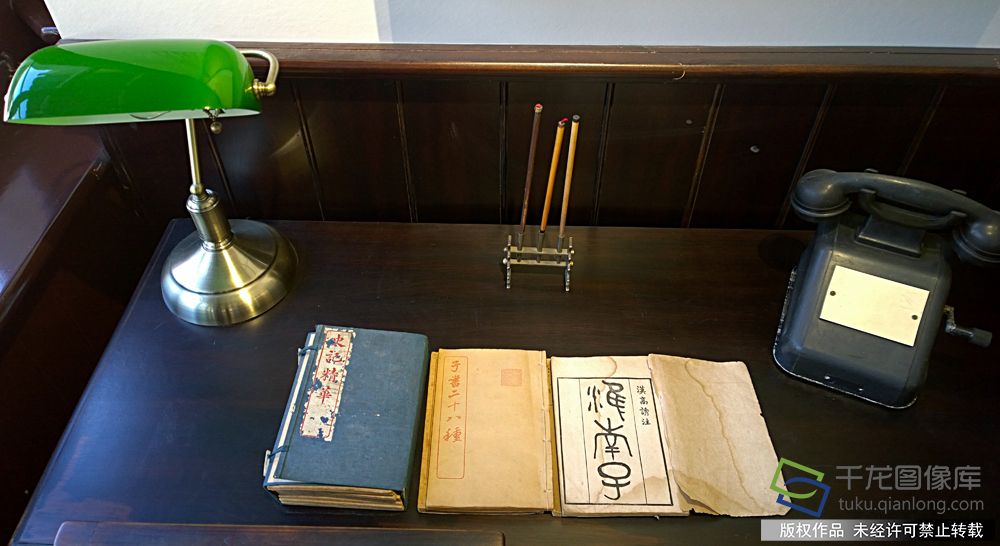

京报馆坐东朝西,为二层木结构建筑,临街立面用西洋式砖壁柱装饰,大门处加古典柱式门廊,楼门上方中央镌刻“京报馆”3字。《京报》是北洋政府时期在北京出版的进步报纸,由邵飘萍于1918年创办,1920年9月迁至现址。

1918年10月5日,邵飘萍辞去《申报》的职务,与吴鼎、汤修慧、潘公弼等人创办了《京报》。邵飘萍任社长,他提笔写了“铁肩辣手”四个大字,悬挂于编辑室内,以此自勉。鲁金富摄

“铁肩辣手”。一进京报馆旧址,就能看见四个醒目的大字,这是邵飘萍一生的信念和实践。铁肩担道义,辣手著文章。这两句诗原句出自明朝嘉靖年间,名臣杨继盛的诗句,邵飘萍非常推崇这两句诗,他挥笔书写“铁肩辣手”四字,悬于报社墙上,用于自勉也勉励同仁。

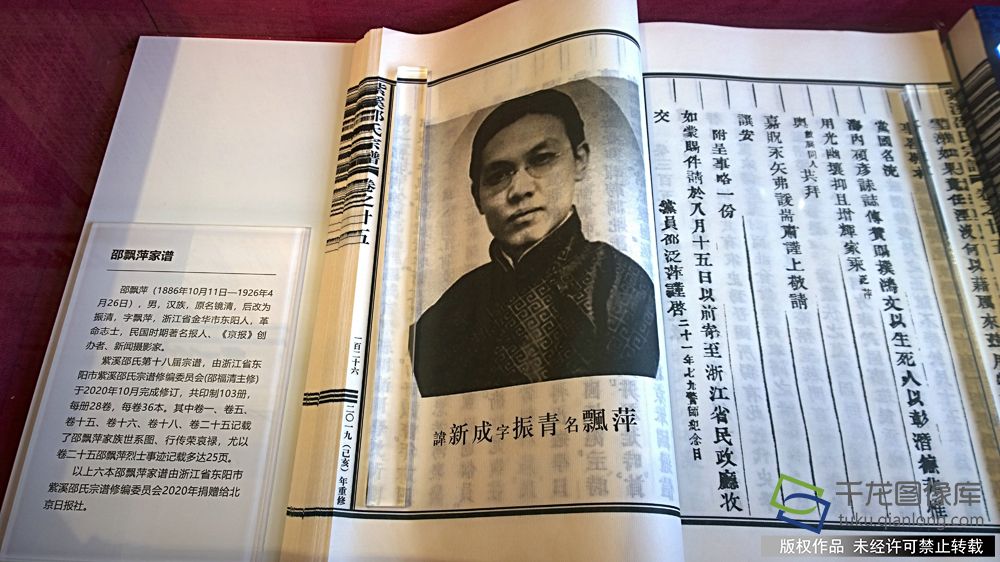

《京报》是北洋政府时期在北京出版的进步报纸,由邵飘萍在1918年创办。1925年,他秘密加入中国共产党。通过报纸宣传共产主义、传播马列主义、介绍十月革命,刊出了“打倒外国强盗主义”口号,一篇篇文章,体现着“铁肩辣手”的良心和责任。1926年4月26日,邵飘萍牺牲,他的共产党员身份没有公开。直到1986年,中共中央组织部经过调查核实,正式确认了他的党籍。

京报馆旧址内部包括一栋二层小楼和附属的两个小四合院。占地面积1120平方米,建筑面积约820平方米。时光荏苒,这里曾一度变成了居民院,人来人往。2018年,西城区首次提出“以房换房”的腾退方案。居民搬走了,小楼迎来了一次彻底的修缮。

《京报》以真实的报道和犀利的言论,揭露政治的黑暗,为民众呐喊请命。邵飘萍关注社会和国家的命运;始终站在人民的立场上,屡次发表揭露政府腐败的文章。鲁金富摄

2019年,北京市委宣传部决定将京报馆旧址建设成为红色报业博物馆,2020年3月,北京市将京报馆旧址列为中国共产党早期北京革命活动旧址之一。2021年4月,京报馆旧址成为北京市爱国主义教育基地。

行走在楼中,感受到邵飘萍辉煌而短暂的一生与国家大历史的交汇。

邵飘萍自幼才华横溢,在大学时期就萌生办报救国的理想,主张利用报刊唤醒民众。1916年,邵飘萍被聘为《申报》驻北京特派记者,成为中国新闻史上第一个享有特派员称号的记者。从此,他以一个勇敢的爱国志士姿态,活跃在北京的报坛,战斗在反动军阀统治的中心。

京报馆旧址被列入北京市第一批革命文物名录,此次开放,《京报与京报馆专题展》《百年红色报刊专题展》《邵飘萍生平事迹专题展》三大展讲述百年报业,传奇报人。鲁金富摄

来到北京,邵飘萍感受到北京报界的混乱和黑暗。为改变这种局面,还新闻以真实和正义,他在南城珠巢街办起国内第一家新闻编辑社。同时,他也深切地感到,创办一份拥有自己独立思想的报纸已成为斗争的迫切需要。于是,他毅然辞去《申报》特派记者之职,全力进行筹备工作。1918年10月5日,凝结着邵飘萍心血的《京报》问世了。由于《京报》的新闻报道,敢于针砭时弊,伸张正义,很快便成了当时北京最有声望和影响的报纸之一。

就在《京报》问世的当年,北京大学校长蔡元培采纳邵飘萍的建议,在北京大学成立新闻研究会,邵飘萍被聘为讲师。在北京大学,邵飘萍与陈独秀、李大钊、鲁迅等人共事,并结下深厚友谊。他的学生中有高君宇、罗章龙、毛泽东等许多进步青年。1936年,毛泽东曾对美国记者斯诺说:“特别是邵飘萍,对我帮助很大,他是新闻学会的讲师,是一个自由主义者,一个具有热情理想和优良品质的人。”

短短600米长的展陈线路,涵盖了100年来中国新闻事业特别是党的报刊事业的发展历程。鲁金富摄

1919年五四运动爆发后,邵飘萍以《京报》为宣传阵地,大量载文,揭露曹汝霖、章宗祥、陆宗舆之流的卖国行径,并把矛头指向腐败无能的军阀政府。这一切引起反动军阀们的惊恐和仇恨,便以扰乱京师治安为名,下令缉捕邵飘萍并查封《京报》。迫于险恶局势,邵飘萍不得已东渡日本。

在日本,他开始重新放眼世界,潜心研究马克思主义学说和各国政治思潮,探索救国真理。他将研究心得写成《综合研究各国社会思潮》和《新俄国之研究》两部专著,向国内渴望了解世界新思潮及新生苏维埃的人们进行传播。邵飘萍成为最早在中国传播马克思主义的先驱者之一。他对社会主义制度的向往,为他从一个爱国的民主主义者转变为共产主义者奠定了基础。

1920年,邵飘萍回到北京。在他的努力下,《京报》复刊,社址迁至魏染胡同。他开始与李大钊、邓中夏、高君宇、罗章龙等早期的马克思主义者来往,并对北京早期马克思主义者的活动给予支持。北京的共产党早期组织成立后,一直关注着这位热诚传播马列主义和介绍俄国十月革命经验的报人,同他保持着密切联系。邵飘萍借助记者的特殊身份,从北洋政府、东交民巷外交团、路透社、电讯社等方面,为中共获取大量重要信息。《京报》也成为中国共产党的宣传舆论阵地。在北京共产党组织的关心培育下,1925年春,由李大钊和罗章龙介绍,邵飘萍加入中国共产党,成为一名特殊的秘密共产党员。根据党的指示,他以《京报》社长的公开身份做掩护,开展革命活动。他严守秘密,除与介绍人保持单线联系外,至死没有暴露共产党员身份。

1926年三一八惨案发生,当时邵飘萍正在报馆里。他闻讯拍案而起,立即派文字记者和摄影记者赶到现场和有关医院调查采访。他白天外出采访,夜间挥笔疾书,双眼布满血丝却毫无倦态,一连4天撰文4篇,向反动当局进行血的控诉。《京报》在12天内刊登各种消息、评论、通电等120余篇。这些怒不可遏的声讨,催人泪下的控诉,在社会上引起强烈反响。

2021年6月1日,京报馆旧址修缮提升后第一次向公众开放。主题展览讲述着党的新闻事业发展历史和北京地区报业发展的源流脉络,让参观者尽览百年报业,传奇报人。鲁金富摄

然而,反动当局更加疯狂地迫害革命者,邵飘萍被列入通缉名单。京报馆和邵家的电话受到监听,馆舍被监视,邵飘萍处境险恶,不得已避居六国饭店。军阀抓不到邵飘萍,便收买了他的旧交《大陆报》社长张翰举。4月24日,邵飘萍拟回报馆料理报务,事先在电话里向张翰举询问外面形势。张翰举满口以“人格”担保不会出事。邵飘萍从京报馆出来,车行至魏染胡同南口时,被早已埋伏着的侦缉队围阻拘捕。同时,《京报》也被查封。虽然北京各界人士设法营救,但没有成功。

1926年4月26日凌晨1时许,警厅未按法律程序公开审理,便以“勾结赤俄,宣传赤化”罪名秘密判其死刑。4时30分左右,邵飘萍被押至天桥刑场。临刑前,他向监刑官拱手说:“诸位免送!”然后面向天空,哈哈大笑,从容就义,年仅40岁。

现今,京报馆旧址里的主题展览讲述着党的新闻事业发展历史和北京地区报业发展的源流脉络,让参观者尽览百年报业,传奇报人。人们可以看到新文化运动、五四运动时期出现的以《新青年》《京报》为代表的大量进步报刊,建党初期中共中央创办的第一份机关报《向导》周报、第一份日报《热血日报》、中央苏区出版的《红色中华》等,新中国成立前后《人民日报》《光明日报》以及《北京日报》等为代表的北京地区报纸的发展情况。透过一人一报一馆,追寻先辈的足迹,进一步唤起初心。

资料来源:北京日报 “北京文化书系·红色文化丛书”:《北京红色遗存》